Votre panier est actuellement vide !

Blog

« La Douce », le nouvel album de François Schuiten

C’est une vedette qui est au centre de l’univers du dernier album de

François Schuiten paru chez Casterman. Une superbe locomotive à vapeur

dotée d’un carénage aérodynamique comme on les appréciait dans ces

années d’avant-guerre. La 12004 est en effet la dernière machine

rescapée d’une série prestigieuse conçue dans les années 1930 pour les chemins de fer belges. Destinées aux grandes vitesses, les six machines produites en 1938 atteignent ainsi les 140 km/h en trois minutes.

Ces performances exceptionnelles vont permettre à la 12 de décrocher en 1939 le ruban bleu de record de vitesse commerciale. Après guerre, le

déclin va peu à peu s’amorcer tandis que la vapeur apparaît de moins en

moins comme une solution d’avenir pour les exploitants. La 12 va

pourtant rester mythique tant par ses formes que ses performances. Son

dernier train, un Lille – Bruxelles, le 29 juillet 1962, tracté par la

12004 marque la fin (provisoire) des 12000. Ensuite, l’histoire et la

légende se confondent. Comment la 12004 a-t-elle été sauvée du

ferraillage ? Des cadres tractionnaires l’ont-ils fait discrètement

décrocher d’un convoi en partance pour la démolition ? Quoi qu’il en

soit, la machine restaurée malheureusement non roulante constitue

aujourd’hui l’une des pièces maîtresses du futur musée « Train World »

des chemins de fer belges qui sera scénarisé par Schuiten. Pour l’heure,

elle est entreposée à Louvain avec tout le matériel préservé.

C’est

une véritable histoire d’amour que Schuiten partage avec cette machine.

Son album raconte l’histoire d’un vieux mécanicien Léon Van Bel qui

lutte avec sa locomotive face au progrès incarné par le transport aérien

électrique. Dans un monde menacé par la montée des eaux, Van Bel croit

encore que sa 12, La Douce, a un rôle à jouer. Lui seul peut la mener à

destination dans un environnement de plus en plus hostile. Tandis que

ses collègues se reconvertissent dans le téléphérique, le vieux mécano

se bat pour empêcher sa machine de partir à la casse. Un soir, il la

subtilise et la cache dans un hangar. Découvert et radié pour vol de

matériel, La Douce reste son obsession. Accompagné d’une jeune fille de

cheminots, Elya, il part à la recherche de sa machine pour la sauver de

la démolition.

Difficile de ne pas faire un parallèle entre l’univers poétique de La Douce et le destin de la 12004. La fascination qu’exerce la locomotive sur Van Bel trahit celle de Schuiten. La lutte pour la sauvegarde du chemin de fer souvent présenté comme dépassé face à d’autres transports est toujours d’actualité. En couverture intérieure de l’album, le lecteur est invité à partager cette fascination pour La Douce par le biais d’une expérience de réalité augmentée. Réalisé en collaboration avec Dassault Système, un site internet permet de voir s’animer la machine en 3D et de rejoindre Léon Van Bel dans l’univers de François Schuiten.Philippe-Enrico Attal

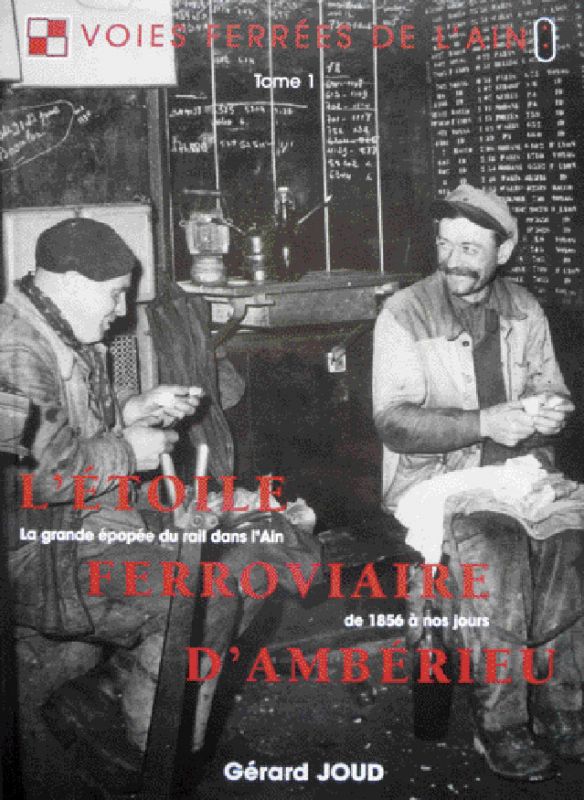

Ambérieu De l’étoile ferroviaire à la cité cheminote

Cadre Traction honoraire de la SNCF, Gérard Joud est également président du musée du Cheminot. Le premier tome de son ouvrage narre la « laborieuse élaboration » de la ligne Lyon – Genève, depuis un premier projet de 1832 jusqu’à la fondation décisive en 1853 de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève : une alliance d’intérêt suisses – la Haute Banque protestante de Genève, autour du général Dufour, un polytechnicien naturalisé suisse – et des intérêts bancaires de la place de Lyon, associés à Bartholony, le président de la Compagnie d’Orléans, lui-même d’origine suisse. Sanction de Lyon, dont les puissants intérêts de la batellerie sont rebelles au transit ferroviaire direct, Mâcon est relié à Ambérieu en 1857, assurant ainsi une liaison directe de Paris à Genève.

La Compagnie fusionne en 1855 avec celle de Lyon – Marseille, elle-même fusionnant enfin en 1857 avec la Compagnie Paris- Lyon pour former le plus important réseau français, le prestigieux PLM. Déterminante sera aussi la Compagnie des Dombes et du Sud-Est, initiative des entrepreneurs Mangini père et fils, qui devait contribuer par ses modestes lignes d’intérêt général et d’intérêt local à désenclaver la région des Dombes ; fondée en 1863, la Compagnie sera absorbée par l’ogre PLM en 1883. De fil en aiguille, va ainsi se former autour d’Ambérieu une étoile à sept branches, connues aujourd’hui dans le jargon cheminot d’un nom familier : Paris – Mâcon – Lyon devient « la Ligne impériale », Dijon – Saint-Amour – Bourg « la Bresse », Ambérieu – Culoz « la Vallée de l’Albarine », Mâcon – Bourg « la Petite Bresse », Lyon – Bourg par Villars « la Dombes », Bourg – La Cluse – Bellegarde « les Carpathes » et Bourg – Chalon-sur-Saône « la Haute-Bresse ».

Les gares de la ligne Lyon – Genève furent conçues selon une architecture typique, à deux niveaux et dotées d’une toiture à pans coupés : un modèle élégant, préservé par le PLM,out comme le furent celles de la Compagnie des Dombes construites à l’économie, strictement fonctionnelles. Traitant largement des divers réseaux de tramways de l’Ain, Gérard Joud décrit chacune de ces lignes, photos et documents à l’appui, en pointant très minutieusement leurs équipements techniques successifs, jusqu’à l’électrification, sans oublier de s’attarder sur les ouvrages d’art : viaducs de Pyrimont, Vézeronce, Longeray, tunnel du Crêt-d’Eau, etc. Tous les événements un peu exceptionnels sont relatés depuis les origines jusqu’à nos jours : inaugurations, accidents dont la célèbre et tragique collision frontale sur voie unique survenue à la Malle des Indes le 17 décembre 1876 à Châtillon (aujourd’hui Chindrieux), épisodes de guerre, éboulement du « Grand Rocher » sur la ligne Culoz – Modane au PK 112 le 7 août 1972, jusqu’à l’incendie ravageur de la gare de Bellegarde le 9 avril 2003. Les mêmes qualités de rigueur, d’exhaustivité et de précision se retrouvent dans le second tome. À partir de 1856, Ambérieu qui compte alors 2 472 habitants, voit sa population augmenter de 23 % en 10 ans ! Et en 1932, le PLM y occupera 2 150 cheminots, chiffre à rapprocher de ses 6 800 habitants. Tout comme à Laroche-Migennes, le développement de la ville est excentré par rapport au vieux bourg rural, déporté sur les nouveaux quartiers greffés autour de l’avenue de la Gare, où fleuriront de très nombreux estaminets et cafés, partout pourchassés par le PLM et ses croisades anti-alcooliques…

Les gares de la ligne Lyon – Genève furent conçues selon une architecture typique, à deux niveaux et dotées d’une toiture à pans coupés : un modèle élégant, préservé par le PLM,out comme le furent celles de la Compagnie des Dombes construites à l’économie, strictement fonctionnelles. Traitant largement des divers réseaux de tramways de l’Ain, Gérard Joud décrit chacune de ces lignes, photos et documents à l’appui, en pointant très minutieusement leurs équipements techniques successifs, jusqu’à l’électrification, sans oublier de s’attarder sur les ouvrages d’art : viaducs de Pyrimont, Vézeronce, Longeray, tunnel du Crêt-d’Eau, etc. Tous les événements un peu exceptionnels sont relatés depuis les origines jusqu’à nos jours : inaugurations, accidents dont la célèbre et tragique collision frontale sur voie unique survenue à la Malle des Indes le 17 décembre 1876 à Châtillon (aujourd’hui Chindrieux), épisodes de guerre, éboulement du « Grand Rocher » sur la ligne Culoz – Modane au PK 112 le 7 août 1972, jusqu’à l’incendie ravageur de la gare de Bellegarde le 9 avril 2003. Les mêmes qualités de rigueur, d’exhaustivité et de précision se retrouvent dans le second tome. À partir de 1856, Ambérieu qui compte alors 2 472 habitants, voit sa population augmenter de 23 % en 10 ans ! Et en 1932, le PLM y occupera 2 150 cheminots, chiffre à rapprocher de ses 6 800 habitants. Tout comme à Laroche-Migennes, le développement de la ville est excentré par rapport au vieux bourg rural, déporté sur les nouveaux quartiers greffés autour de l’avenue de la Gare, où fleuriront de très nombreux estaminets et cafés, partout pourchassés par le PLM et ses croisades anti-alcooliques… L’auteur s’est attaché à décrire très concrètement tous les univers, bâtiments, techniques et métiers propres à chacun des composants de la machinerie ferroviaire et de la « famille cheminote » d’Ambérieu : gare, postes d’aiguillage, faisceaux, service VB, dépôt, cantine, centre d’apprentissage, école ménagère, cités cheminotes, coopérative PLM, jusqu’aux sociétés et équipements sportifs, rien n’est oublié. Tous les ingrédients usuels des cités PLM sont ici décrits et copieusement illustrés, avec force détails concrets, humains notamment. Telle la liste nominative reconstituée des promotions d’apprentis qui se sont succédé depuis la première promotion 1919-22 jusqu’à la dernière, 1952-55, photos collectives à l’appui !

Fondée en 1881, la Société coopérative des employés du chemin de fer PLM fermera ses portes en 1986, après 104 ans d’existence.

C’est dans un bâtiment annexe de la « Coop », sa salle des fêtes inaugurée en 1931 et baptisée salle Maurice Margot, en hommage au directeur général du PLM, que pourra s’installer le musée, en y sauvegardant une partie de ses peintures murales. Autant dire que ce musée du Cheminot transpire sans artifices de cette culture de la « grande famille du PLM », et qu’on y trouvera sur place, parmi ses animateurs, quelques-uns de ses derniers rejetons de lignages PLM, nostalgiques de ce climat corporatif si envoûtant !

Georges Ribeill

Ambérieu, Musée du Cheminot

Cette ville qui compte 14 000 habitants aujourd’hui, doit l’essentiel de son développement économique et industriel à l’implantation du chemin de fer en 1856. Bien peu se souviennent de ce premier élan qui fit entrer ce bourg agricole, vivant chichement d’une économie de subsistance dans l’ère moderne. Et cette grande épopée perdure de nos jours, en diminuant toutefois d’intensité comme en bien d’autres cités cheminotes. Cette mémorable période où toute la ville vivait exclusivement du et pour le chemin de fer a laissé des souvenirs dans les mémoires et d’innombrables objets, outils, documents et autres archives qu’il convenait de préserver.

Sauver la mémoire du passé ferroviaire d’Ambérieu, conserver les outils et les techniques employés, reconstituer les lieux de vie et de travail, voilà bien les idées maîtresses qui animaient une poignée de cheminots entourés de quelques « étrangers » à la profession, mais tout aussi mordus ! C’est ainsi qu’en 1986, ces passionnés d’histoire ferroviaire locale ont bien voulu mettre en commun à la fois leurs collections personnelles, leurs connaissances… et leur temps avec comme ambition l’ouverture d’un musée. C’était plus vite dit que fait évidemment ! Pour donner force à cet ambitieux projet, il convenait d’abord de fonder une association régie par la loi du 1er juillet 1901 : ce fut fait le 9 octobre 1987. Des cheminots nous ont rejoints… mais pas tous, en tout cas pas autant que nous l’espérions ! Encore fallait-il disposer de vastes locaux pour concrétiser l’ambition ! L’idée première fut évidemment d’implanter ce musée dans un lieu tout désigné : la rotonde partiellement désaffectée du dépôt. Malgré la bonne volonté des dirigeants SNCF des années 1980, ce projet n’a pas pu aboutir pour diverses raisons : activités ferroviaires incompatibles avec la présence du public, réhabilitation coûteuse des lieux, normes de sécurité, accessibilité… Alors il a fallu se tourner vers d’autres organismes pour trouver ce local.

Finalement, la ville d’Ambérieu, consciente de l’intérêt que pouvait présenter un tel musée pour sa notoriété et la conservation de son patrimoine ferroviaire, a bien voulu mettre à la disposition des bénévoles, dès octobre 1987, un premier local.

Modeste à ses débuts, mais premier du genre dans toute la région, le musée du Cheminot a ouvert ses portes au public dès la fin de l’année 1987. Dès lors, il a connu un succès qui ne s’est jamais démenti. Ce local initial, peu propice par sa configuration à recevoir un musée, est délaissé dès novembre 1988 pour intégrer l’ancienne coopérative du PLM d’Ambérieu. Voilà le musée du Cheminot implanté dans un lieu imprégné de mémoire ferroviaire. Grâce au bon vouloir des municipalités successives, le musée du Cheminot va pouvoir disposer d’un vaste bâtiment offrant 1 000 m2 d’exposition au public. Nous voilà à sa porte !

Allez, entrez ! Poussez sans hésiter la porte du musée. Une équipe de bénévoles vous attend et vous assure un accueil personnalisé, une visite guidée et commentée où les anecdotes et commentaires sur les métiers cheminots sont légion.

Dès le seuil franchi, l’ambiance véridique, fidèle, accapare le visiteur et le plonge d’emblée dans l’univers ferroviaire.

Mêmel’odeur caractéristique des objets du chemin de fer a fini par imprégner les lieux, comme pour en confirmer l’authenticité.Sous l’œil sévère d’un chef de gare PLM dissimulé derrière son guichet, aussi rigide dans son bel uniforme qu’un règlement de sécurité,

vous voilà dans l’ambiance. Le pèse-personne rappelle l’époque héroïque où l’on se pesait sous le regard intéressé des voyageurs. Beaucoup se pesaient non pas pour connaître leur poids mais pour obtenir le célèbre ticket cartonné représentant une locomotive. « Pas de chance, je l’ai celui-là ! », disait-il sans même prendre le temps de lire son poids qu’un timbre sec avait imprimé au dos du ticket. Les collectionneurs de ces fameux tickets n’hésitaient pas à remettre une pièce de 20 francs que la machine avalait goulûment. Vous en verrez de ces tickets au musée : ils réveillent des souvenirs ! Le distributeur de confiseries n’est pas en reste pour attirer le chaland avec ses belles boîtes d’Anis de Flavigny ou ses chocolats Menier. Mais avec lui, il vous faudra sortir une pièce de 100 francs, ce qui n’est pas rien en 1950.Nous voilà dans la grande salle. Une petite hésitation, comme une retenue imperceptible, se lit sur quelques visages des visiteurs ou des dames. Face à toutes ces pièces mécaniques d’aucuns s’inquiètent sur la suite de la visite. Le guide va-t-il nous entraîner dans des explications techniques, définitivement hermétiques aux non-initiés de l’entreprise ferroviaire. Mais non, il rassure son groupe avec l’habilité donnée par l’expérience. « Nous allons essentiellement parler des hommes, de ces anciens cheminots qui ont travaillé dans les chemins de fer et nous ont laissé leurs outils et leur savoir-faire », dit-il. Et aussitôt d’ajouter : « Nous évoquerons leur condition de vie et de travail, toutes choses qui devraient intéresser tout le monde, y compris ceux qui n’ont jamais entendu parler du chemin de fer ». C’est fait, tout le groupe est rassuré, prêt à suivre la visite avec profit.

Comme il faut bien commencer par le commencement, le guide retrace brièvement les origines du chemin de fer qu’il faut obligatoirement situer chez les Anglais puisque nous leur devons tant dans ce domaine. Après cet intermède chez la « perfide Albion », comme disaient si élégamment les chroniqueurs de l’époque, pour parler de l’invention des chemins de fer, retour en France. 1827 : Saint-Étienne – Andrézieux, première ligne en France, tous les passionnés d’histoire ferroviaire savent ça ! 1832 : Saint-Étienne – Lyon, deuxième ligne où l’on voit circuler les premières machines à vapeur de Marc Seguin. Voilà qui nous rapproche singulièrement du département de l’Ain et d’Ambérieu en l’occurrence. L’ouverture des premières lignes à proximité du département de l’Ain eut une influence prépondérante dans l’établissement de la ligne Lyon – Genève qui passera par Ambérieu. Mais il faudra tout de même attendre le 23 juin 1856 pour voir arriver en gare d’Ambérieu le premier train tout essoufflé de son long parcours de 50 km. Et le destin d’Ambérieu bascule ! Enfin, pas immédiatement et surtout pas brutalement comme on le pense parfois. L’Ambarrois a du mal à quitter cette terre qu’il aime, même si elle ne lui rend pas toujours tout ce que sa sueur mérite.

Pour faire saisir l’évolution de la cité, les guides du musée du Cheminot n’hésiteront pas à parler des Ambarrois d’avant le chemin de fer. Progressivement, ce sera fini de la vie en quasi-autarcie rythmée par le cycle des saisons, des moissons et des vendanges. Car à Ambérieu, en ce milieu du XIXe siècle, on est paysan-vigneron depuis des siècles, sans alternative. Si l’on ne veut pas piocher les terres ou les vignes, il faut s’expatrier. Et voilà subitement des ingénieurs de la Compagnie – titre éminent s’il en est – qui proposent des emplois rémunérés mensuellement, avec des jours de repos dans le mois et même des congés payés. Oh ! pas très bien payés d’accord, et des congés parcimonieux, mais pour celui qui n’a jamais connu ça, si ce n’est pas l’Amérique, ça y ressemble ! Pour les plus téméraires ou les plus dégourdis, les voilà faits cheminots porteurs d’uniformes à faire pâlir ceux restés paysans ou vignerons. Sans parler du regard des filles à marier qui voient dans ces hommes nouveaux l’occasion d’échapper aux servitudes de la terre.

C’est tout cela qu’un guide au musée du Cheminot explique, commente, développe bien au-delà des explications techniques et ardues auxquelles nombre de visiteurs s’attendent. « Avançons jusqu’aux cabines de conduite des locomotives à vapeur », propose le guide. Les yeux s’extasient devant la cabine de la 141 C et il suffit de lire dans les regards interrogateurs pour connaître la question : d’où provient une cabine pareille ! Elle est l’œuvre des membres du musée à l’exception des appareils qui eux sont absolument authentiques. Comment refaire un injecteur, une commande de régulateur, les robinets, les manos, les tubes à niveau d’eau… Forcément qu’ils sont authentiques tous ces appareils et à leur place s’il vous

plaît, au millimètre près, conformément aux plans. Les mannequins symbolisant le mécanicien et le chauffeur, voilà bien le support idéal pour parler des hommes de l’équipe de conduite. Et on n’oublie jamais les hommes au musée en rapportant fidèlement les histoires, les anecdotes, les anicroches et autres incidents laissés par nos aînés.

Un peu plus loin, voilà la cabine de la 141 R toujours à l’échelle 1, avec tous les perfectionnements et facilités qu’elle apporte aux équipes par rapport à une machine plus ancienne. Certains les aimaient ces machines, d’autres moins… Utilisées en banalité, elles n’auront pas connu l’attachement viscéral qu’une équipe portait à « sa » machine. Mais elles ont rendu de tels services qu’il serait bien ingrat de les oublier.

Laissons les équipes vapeur à leur tâche et poursuivons la visite.

Si le lampiste campé dans son antre ne nous tend pas les bras, il nous attend gentiment dans sa lampisterie. Environné de lanternes à pétrole, de lampes à acétylène, à huile, à bougie, il est chez lui, dans son univers qui sent le pétrole et l’odeur âcre de l’acétylène. « Danger d’explosion ! », lit-on sur sa porte : personne ne rentre chez lui avec une flamme ou un objet en ignition. Qui se souvient encore qu’autrefois cet homme était capable de fabriquer une lanterne avec des outils rudimentaires, quelques feuilles de tôle ou mieux de laiton ou de cuivre. Une qualification que les Compagnies lui ont progressivement retirée en s’approvisionnant dans le commerce. Dommage c’était quelqu’un autrefois un lampiste ! Grâce à moi « ça brille de partout », disait-il. Enfin, n’exagérons rien : « ça brille ! », pour son époque ! Aujourd’hui, nous avons du mal à croire que les cheminots travaillaient la nuit, à la lueur de ces faibles lumignons. Et pourtant, ils travaillaient ! Il faudra attendre 1949 pour voir arriver les premiers modèles des lanternes électriques. C’était hier ! Le guide invite maintenant les visiteurs à porter un regard attentif et admiratif vers les poseurs, ces oubliés du chemin de fer. Un bref rappel de leur histoire n’est pas inutile. Aux premiers temps des chemins de fer, c’est-à-dire vers 1830 et longtemps après, les Compagnies eurent besoin d’une armada d’hommes pour poser les voies (d’où leur nom) puis ensuite les entretenir, les réparer, les renouveler. Et tout ceci à la main évidemment et par tous les temps. Alors il leur fallait des costauds, des hommes durs à la tâche pour faire ces travaux pénibles. Où trouver de tels hommes sinon dans les campagnes parmi ceux habitués à piocher, pelleter, brouetter toute la journée. Le service VB en fit pendant 120 ans des cheminots satisfaits de leur sort, sans grandes revendications, jusqu’à ce que les engins mécanisés ne viennent les remplacer. Ingratitude des temps modernes qui oublient facilement, grâce à la mécanisation, le labeur quotidien de générations de poseurs qui ont permis aux trains de circuler en toute sécurité. Au musée du Cheminot, ils ne sont pas oubliés ces poseurs. Une voie reconstituée à partir d’éléments anciens (dés en pierre avec rails primitifs) met en scène ces hommes de la voie. Hommage à leur travail fastidieux, difficile, fatiguant mais, ô combien, indispensable au bon fonctionnement du chemin de fer. C’est tout cela qu’un guide est capable d’expliquer pour captiver l’attention de ses visiteurs.

Le guide invite maintenant les visiteurs à porter un regard attentif et admiratif vers les poseurs, ces oubliés du chemin de fer. Un bref rappel de leur histoire n’est pas inutile. Aux premiers temps des chemins de fer, c’est-à-dire vers 1830 et longtemps après, les Compagnies eurent besoin d’une armada d’hommes pour poser les voies (d’où leur nom) puis ensuite les entretenir, les réparer, les renouveler. Et tout ceci à la main évidemment et par tous les temps. Alors il leur fallait des costauds, des hommes durs à la tâche pour faire ces travaux pénibles. Où trouver de tels hommes sinon dans les campagnes parmi ceux habitués à piocher, pelleter, brouetter toute la journée. Le service VB en fit pendant 120 ans des cheminots satisfaits de leur sort, sans grandes revendications, jusqu’à ce que les engins mécanisés ne viennent les remplacer. Ingratitude des temps modernes qui oublient facilement, grâce à la mécanisation, le labeur quotidien de générations de poseurs qui ont permis aux trains de circuler en toute sécurité. Au musée du Cheminot, ils ne sont pas oubliés ces poseurs. Une voie reconstituée à partir d’éléments anciens (dés en pierre avec rails primitifs) met en scène ces hommes de la voie. Hommage à leur travail fastidieux, difficile, fatiguant mais, ô combien, indispensable au bon fonctionnement du chemin de fer. C’est tout cela qu’un guide est capable d’expliquer pour captiver l’attention de ses visiteurs.Laissons les poseurs et avançons jusqu’à l’atelier-forge parfaitement restitué avec des machines d’époque.

Les amateurs de machines-outils anciennes apprécieront. Même les arbres de poulies sont là pour descendre la force motrice sur les machines à l’aide d’antiques courroies de cuir. Un exceptionnel régulateur de Watt est présent pour régulariser

le mouvement rotatif fourni aux machines. Il intrigue bon nombre de visiteurs et amène moult questions.

Un tour de 1875 miraculeusement sauvé de la ferraille, une perceuse et un étau-limeur de la fin du XIXe siècle, une fraiseuse qui a oublié son âge tellement elle est vieille, des outils à main et des mannequins pour les animer.

C’est dans ces ateliers qu’autrefois les hommes construisaient le matériel roulant (machines à vapeur, voitures, wagons et tout le reste) à l’aide d’engins qui nous paraissent si archaïques, tellement dérisoires. Serions-nous capables, avec le même matériel, de réaliser de telles prouesses ? Certainement pas car nous avons perdu les tours de main nécessaires.

Et ce mannequin symbolisant un apprenti s’initiant au fonctionnement d’une perceuse sensitive. « Les temps sont durs pour les arpètes », soulignera le guide.

Durs en effet sont les anciens avec les jeunes qui tentent de se faire une place dans une équipe composée de rudes compagnons. Les compétences techniques, professionnelles sont là, incontestablement détenues par ces ouvriers qualifiés. En revanche, détiennent-ils les qualités pédagogiques pour transmettre ce savoir aux plus jeunes ? C’est une autre affaire.

Ont-ils seulement la volonté de le transmettre ce savoir ? Non, chacun jalouse parfaitement ses connaissances et, à quelques exceptions près, nul n’a envie de les transmettre.

« Dur, dur, pour les jeunes », dit le guide et il a raison. Passons à la forge attenante à l’atelier. Indispensable, le maître forgeron, au bon fonctionnement de l’atelier. C’est l’homme de l’art des métaux, celui qui les connaît parfaitement et sait reconnaître les différentes natures d’acier qu’un profane prendra pour un vulgaire bout de ferraille.

Dans son antre où rougeoie un feu permanent, il travaille les métaux et les porte à la bonne température qu’il apprécie à la couleur (rouge sombre 720°, rouge cerise 750°, orange clair 950°, jaune blanc 1 200°, blanc éblouissant 1 300° correspondant à la fusion qu’il ne faut donc pas atteindre) avant de les travailler. Qui sait encore cela ! Et les outils accrochés aux râteliers ! Pour la plupart, ils sont « fabrication maison » par le maître forgeron. C’est encore lui qui soudera deux pièces à la forge. Plus personne ne sait le faire !

Laissons ces hommes à leur travail et pénétrons dans la salle des pupitres. Les yeux s’écarquillent, j’en ai vu souvent, car la surprise est de taille. Ici, les membres du musée ont patiemment remonté des pupitres complets de locomotive, récupérés sur des engins destinés à la démolition. 80 ans de pupitres de locomotives s’exposent sous les yeux des visiteurs.

Le tour de la salle commence avec le pupitre de la Z 200, conçu par l’ingénieur Auvert en 1901, pour terminer avec celui de la BB 25200,série emblématique ferraillée récemment. Le pupitre de la CC 6500, série phare s’il en fut, est présent et fonctionnel, celui de la 2D2 9100 impressionnant par ses dimensions et encore celui rarissime de la 1CC1 3700 Maurienne… Les postes d’aiguillages sont présents dont celui, unique, commandant la section à deux voies banalisées s’étendant entre Dijon et Blaisy-Bas. Il a été remplacé par un poste informatisé.Nous voilà à présent face à deux pupitres entièrement fonctionnels y compris avec le panto qui monte et descend au gré du mécanicien. Explications du guide sur les principes de fonctionnement d’une locomotive électrique en l’occurrence une CC 7100 : « En m’appuyant sur des démonstrations simples et claires tout le monde va comprendre les principes de fonctionnement », dit-il. Regard incrédule de certains, sourire des dames qui hésitent à s’éclipser mais restent finalement. Elles ne seront pas les dernières à avoir tout compris à l’issue de la démonstration. Voilà le groupe tout ouïe pour comprendre l’élimination d’un rhéostat au couplage série, puis au couplage parallèle, suivi des subtilités du shuntage.

Mais alors, là, je crains que certains décrochent. Restons dans les grandes lignes, comme précisé en début d’exposé.

À la fin, la majorité a compris et se déclare fort satisfaite de savoir comment fonctionne une locomotive électrique.

Le frein lui aussi est fonctionnel déclare péremptoirement le guide.

Mais bon, n’exagérons pas les commentaires, la démonstration suffira pour expliquer comment on arrête un train.

Les distances d’arrêt vont en surprendre plus d’un. « Un train ne peut pas s’arrêter avant une voiture immobilisée sur un passage à niveau », déclare le guide. « Ah bon ! », s’étonne un visiteur. « Non Monsieur, jamais !» Et on passe sur le pupitre de la BB 8100. Même époque à

Et on passe sur le pupitre de la BB 8100. Même époque à

peu de chose près, mêmes principes électriques, mais ici on trouve la

Vacma, la radio sol-train, la répétition acoustique des signaux… Ah ! la

Vacma tous les visiteurs sont friands de savoir comment un train

s’arrête en cas de défaillance du mécanicien. « Quand je suis derrière

la cabine j’ai entendu quelques fois ces sons », dit un jeune homme

manifestement intéressé par ce dispositif. Ils repartiront tous rassurés

de savoir qu’en cas de défaillance du mécanicien, le train s’arrête

tout seul. « Et celui qui arrive derrière, il va lui rentrer dedans ! »,

déclare un autre peu au fait de la signalisation.« Non Monsieur, il y a des signaux pour aviser le mécanicien suivant ».

Le guide invite son groupe à progresser jusqu’à la station suivante : « Si vous voulez bien avancer jusqu’au poste d’aiguillage, nous parlerons de nos collègues les aiguilleurs ».

Nouvelle découverte pour les visiteurs qui ne « fatiguent » pas. L’expérience montre vite au guide attentif s’il y a lieu d’avancer plus vite ou s’il est temps d’arrêter. Il suffit de lire sur les visages… Pour le moment ça suit ! Alors, les leviers Saxby s’animent et commandent des signaux qui s’ouvrent ou se ferment, des aiguilles qui translatent… Feux jaune, rouge, vert,maquette du bloc automatique pour montrer l’espacement des trains, c’est tout cela que le guide doit expliquer avec des mots simples, compréhensibles par tous, y compris ceux qui n’ont jamais entendu parler de signalisation. Tâche rude, répétitive mais passionnante que de transmettre son savoir… C’est cette foi qui anime les guides du musée.« Suivez-moi par la montée d’escaliers où nous allons retrouver à l’étage nos cheminots dans leurs lieux de vie et de travail ». Voilà plus d’une heure que la visite a débuté et il convient de rester persuasif pour ne perdre personne en route !

De nouveau, les yeux s’écarquillent. Très peu de visiteurs s’attendent à trouver un musée aussi riche avec toutes ces collections présentées par thème, chaque objet à sa place, à l’emplacement qui lui était assigné quand il servait réellement. C’est un des soucis majeurs des responsables du musée que de présenter les pièces de collection dans leur contexte.

Nous voilà face au bureau de gare équipé de son guichet-voyageurs, du guichet-marchandises et à l’intérieur tout le mobilier équipant une gare de 3e classe des années 1930-1940. « Voyez cette reconstitution absolument fidèle d’un bureau de gare, le

« Voyez cette reconstitution absolument fidèle d’un bureau de gare, le

chef de gare est à sa place, assis derrière son bureau sur sa chaise.

Autrefois, personne ne s’asseyait sur la chaise du chef de gare. Coiffé

de sa casquette blanche étoilée et ceint dans son bel uniforme à boutons

dorés, il a fière allure le chef de gare. Ne représente-il pas sa

Compagnie dans tous les événements importants de sa commune auxquels il

est toujours convié. Un personnage, le chef de gare d’autrefois vous

dis-je ! »Continuons notre visite en observant le dortoir et le réfectoire des roulants. « Voilà deux reconstitutions qui plaisent énormément à nos visiteurs », déclare le guide. Arrêtons-nous devant le dortoir. L’équipe de conduite que nous avons rencontrée précédemment dans la cabine de sa 141 C vient de terminer sa période de travail. Les deux hommes ont quitté voilà plus de 10 heures leur dépôt d’Ambérieu et ils sont loin de chez eux (Dijon, Dole, Besançon,…). Après un débarbouillage sommaire, quelques heures de sommeil seront les bienvenues. « Voici une chambrette à deux lits destinée au repos d’une équipe de conduite. Elle montre les conditions de couchage offertes pendant les années 1940-1960 », annonce le guide. Antérieurement à cette période, les équipes prenaient leur repos dans des dortoirs comportant parfois plus d’une douzaine de lits. Les équipes se relayaient dans ces lits encore tièdes du précédent occupant, pour prendre un peu de repos. Bien sûr, on se levait ou se couchait à toute heure, en fonction du service assuré. Du bruit en permanence, des odeurs d’hommes ayant « mouillé la chemise », des brodequins odorants et des chaussettes pas toujours de première jeunesse posés au pied des lits, des hommes qui ronflent, d’autres qui tentent de s’endormir alors que le voisin se lève et enfile ses galoches, voilà ce qu’était un dortoir autrefois. Une ambiance dont on a totalement perdu l’idée aujourd’hui.

Il suffisait d’entendre les anciens évoquer cette époque pour comprendre. Ils ne sont plus là pour en parler ! Et c’est bien notre rôle d’en conserver le souvenir. Certains nous ont même raconté que pour échapper à l’ambiance du dortoir, si le temps le permet, ils préféraient dormir dans le charbon de leur tender, roulés dans quelques sacs. On veut bien les croire ! Le crachoir destiné à recevoir le jus des chiques n’aura pas échappé au visiteur attentif. Les hommes fument, prisent, chiquent – certains font les trois – alors il faut bien mettre à leur disposition le nécessaire. Et ne croyez pas qu’il faille « remonter aux Gaulois » pour retrouver l’usage des crachoirs. Les archives du dépôt d’Ambérieu contiennent une note de service signée en février 1962 par le chef de dépôt qui s’adresse aux femmes de ménage en leur rappelant l’obligation de nettoyer les crachoirs et de remplacer la sciure que l’on y mettait… Une belle plaque émaillée « Il est interdit de fumer dans les dortoirs et de cracher en dehors des crachoirs » rappelle cette époque héroïque.

Passons au réfectoire. La table est mise – c’est beaucoup dire – disons simplement qu’elle est couverte par les ustensiles utilisés par nos aînés. Les paniers d’osier et les sacoches en cuir sont posés sur des étagères fixées sur les petits côtés de la table. C’est à la fois une tradition et un aspect pratique car il n’y a pas à

C’est à la fois une tradition et un aspect pratique car il n’y a pas à

se lever pour « piocher » dans le panier. Les gamelles réchauffent sur

les réchauds à pétrole ou à essence (nous disons bien à essence et même à

essence sous pression), avant que les réchauds à gaz les remplacent.

Les litres de rouge et les « plates » en jargon local voisinent avec la

traditionnelle bouteille de Cointreau pleine de vin. Ce n’est pas le Cointreau qui les intéresse, ces hommes, c’est la forme de la bouteille.

Carrée, stable, pas trop haute elle est idéale pour se caler dans un

coin du panier. Et le morceau de bambou, que vient-il faire sur ces

tables ! Encore une invention régionale qui est dans toutes les

sacoches. Explication : un beau jour des années 1920,

plus personne ne sait exactement, un mécanicien prend la lubie de couper

un morceau de sa vieille canne à pêche en bambou et dans ce tronçon de

deux alvéoles il va mettre du sel d’un côté, du poivre de l’autre, les

extrémités fermées par deux bouchons en liège. En voilà une idée

lumineuse ! Un mois après elle avait fait le tour de la région et tous

les mécaniciens avaient leur morceau de bambou comme salière et

poivrière. La pratique, l’expérience, le bon sens procurent des

facilités dans la vie de tous les jours et résolvent bien des problèmes.Un peu plus loin dans cette grande salle baptisée Maurice Margot, du nom d’un illustre directeur du PLM, voici oserai-je dire le clou de la visite : le cabinet médical. C’est un peu la fierté du musée du Cheminot dans la mesure où il s’agit – à notre connaissance – de la seule reconstitution d’un cabinet médical dans ce genre de musée. Belle occasion de rappeler que les Compagnies de chemins de fer furent des précurseurs dans les soins donnés à leur personnel. L’infirmière trône dans son bureau d’où elle gère les 2 150 dossiers de ses cheminots d’Ambérieu des années 1930-1940, ce qui, on en conviendra, n’est pas une mince affaire. Mitoyenne à son bureau, la salle des pansements où elle dispense ses soins infirmiers. À voir les appareils, le plus novice s’aperçoit rapidement qu’elle soigne également les épouses et les enfants de ses cheminots. Car il s’agit bien de ses cheminots. Elle connaît toutes les familles, l’infirmière, et se tient prête à apporter ses compétences pour soulager quelques soucis familiaux qui ne manquent jamais de survenir. Elle s’apparente à une assistance sociale, voire à une confidente, l’infirmière du dépôt. Le cabinet du docteur attend ses patients comme autrefois. Son mobilier et ses appareils médicaux authentiques ayant réellement servi au cabinet médical du dépôt d’Ambérieu restituent l’ambiance.

Commencée depuis 1 heure 40, la visite se poursuit dans la salle Gilbert Bernard où sont réunies de belles pièces de collection (rares lanternes, équipements anciens des voitures, indicateurs-enregistreurs de vitesse…) et tant d’autres choses à découvrir. Deux grandes vitrines retracent le comportement héroïque de nos aînés cheminots Résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.

La visite s’achève dans la mezzanine où le visiteur pourra admirer la reconstitution de la gare d’Ambérieu et s’extasier devant les trains jouets d’autrefois qui étalent dans des vitrines leurs belles tôles lithographiées.

À l’issue de ces deux heures de visite, on n’aura pas tout vu, tout n’aura pas été dit, mais normalement chacun sortira satisfait du musée. C’est du moins ce qu’espère le guide avec l’espoir de vous revoir si vous nous connaissez déjà ou de faire votre connaissance lors d’un passage par Ambérieu-en-Bugey.Gérard Joud, président du musée

du Cheminot d’Ambérieu.Dijon le matériel

Le matériel

I Motrices Buire I

À sa mise en service, le réseau reçoit 20 motrices Buire (du nom des Chantiers de la Buire à Lyon) à deux essieux, numérotées 1 à 20. Longues de 7,08 m et larges de 2 m, elles sont mues par un unique moteur de 25 CV, et captent le courant au moyen d’une perche. Ces petites motrices disposent de deux plates-formes ouvertes de 10 places chacune et une fermée de 16 places. Cinq nouvelles motrices du même type font leur apparition entre 1900 et 1906, avec une différence esthétique puisque le pavillon était galbé. Sans attelage jusque-là, elles sont équipées en 1904 d’un classique attelage à vis. De 1908 à 1910, les motrices Buire subissent des améliorations, notamment les suspensions et la partie

électrique.

Le confort est lui aussi amélioré, avec la fermeture des plates-formes

et report des portes d’accès sur le côté et non plus sur la face

frontale. La motorisation passe de 25 à 30 CV,

et on ajoute un deuxième moteur pour les motrices roulant sur Talant en

raison du profil de la ligne. Par la suite, elles reçoivent un archet

en lieu et place de la perche pour le captage du courant, donnant un air

très caractéristique aux tramways dijonnais.

Progressivement

remplacées par des engins plus modernes, les Buire devenues obsolètes

aussi bien de point de vue technique qu’au niveau du confort quittent la

scène définitivement en 1950 avec l’arrivée des trolleybus.

Motrices de Tours

Deux motrices Thomson-Houston apparaissent sur le réseau dijonnais en 1921. En provenance de Tours, elles prennent les numéros 26 et 27, dans la continuité des Buire.

Disposant de deux plates-formes de huit places chacune et d’un

compartiment central fermé de 20 places, elles s’avèrent peu

confortables et peu appréciées du personnel de conduite du fait d’un mauvais freinage, n’étant pas dotées d’un système rhéostatique mais d’un unique frein à main. Elles circulent jusqu’en 1925. La 26 est démolie et la 27 transformée en véhicule de service. Cette dernière est à son tour réformée en 1938, et remplacée par la 24, une Buire transformée pour ce service qui prend alors le numéro 9,

I Motrices type C

La crise consécutive à la Première Guerre mondiale ayant entraîné des pertes financières, les TED n’ont pu acquérir de nouveaux matériels neufs. En 1933,

ils font enfin construire trois véhicules, les trucks par la société

Brill et les caisses par Pétolat, mais se chargeront de l’aménagement

intérieur.

Les deux premières voitures, numérotées 26 et 27 sont rapidement mises en service, tandis que la troisième, numérotée 23, à la suite des 26 et 27, renumérotées 21 et 22, ne sera mise en service qu’en 1947. Avec leurs plates-formes de 11 places debout intégralement fermées, elles changent radicalement la physionomie du réseau.

Le compartiment central reçoit 18 voyageurs assis sur des bancs transversaux.

Ces motrices sont les premières à être équipées de girouettes de

direction et de disques indicateurs de direction éclairés, avant

l’extension de ces équipements à l’intégralité du parc. D’une masse de 10 t et d’une longueur de 8,63 m, elles sont d’abord motorisées avec deux moteurs de 25 CV, les deux premières motrices reçoivent après la Seconde Guerre des moteurs de 30 CV.

Elles peuvent alors remorquer une voiture, et circulent principalement sur les lignes de Chenôve et Talant. Elles sont retirées du service en 1961.

I Motrice 24, deuxième avec ce numéro I

D’une caisse similaire aux C, elle est construite intégralement par les TED en 1948 sur le châssis de la première 24. Longue de 8,60 m, d’une masse de 10 t et dotée de deux moteurs de 30 CV comme les C, elle dispose de 40 places dont 22 debout.

I Motrices type D

Mises en service en 1935,

les trois motrices type D, construites par Lorraine-De Dietrich à

Lunéville, sont utilisées dans un premier temps uniquement sur la ligne

d’Ouges notamment pour le transport des officiers de la base

aérienne de Longvic. À ce titre, l’armée a d’ailleurs imposé des

conditions de confort supérieures au reste du parc dijonnais puisque

l’intérieur était en acajou avec des porte-pots de fleurs ! Numérotées 28 à 30, à leur mise en service, elles prennent les numéros 31 à 33 en 1940. Avec leur longueur de 9,34 m, elles peuvent accueillir 50 passagers dont 26 debout.

Leur motorisation fait appel à deux moteurs de 40 CV.

Intégralement fermées, les plates-formes sont dotées de portes à

fermeture pneumatique dans le but de l’exploitation avec le conducteur

seul à bord. Mais en définitive, il y aura toujours un receveur à bord.

Pouvant tracter deux remorques, elles sont équipées du frein à air en

complément du frein rhéostatique. Toujours en prévision de

l’exploitation en agent seul, un panto est installé à la place d’un

archet, évitant ainsi une manœuvre de retournement de ce dernier au

terminus. Du fait de la présence d’un deuxième agent, la commande

pneumatique des portes est supprimée et le panto remplacé par un archet.

Pendant la guerre, les banquettes en cuir sont remplacées par de banals

sièges en bois. Les Allemands tentent sans succès de transférer les

motrices 31 et 32 ainsi que deux remorques sur le réseau d’Essen. En 1950, on les rencontre aussi sur la ligne de Chenôve.

I Motrices type E

Les E arrivent à partir de 1938 dans le but de remplacer une partie des antiques Buire. Les caisses sont construites par Carel et Fouché, tandis que les châssis le sont par De Dietrich.

Sur les 12

motrices prévues, seules huit sont livrées, probablement en raison du

conflit. D’aspect plus moderne que les tramways antérieurs, avec des

formes plus rondes, les E sont équipées de portes pneumatiques à deux

vantaux, la commande pneumatique agissant aussi sur les marchepieds qui

se replient à la fermeture. La capacité totale est de 40 passagers dont 24 debout. Les assises sont constituées de simples sièges en bois. La motorisation est assurée par deux moteurs de 49 CV, faisant d’elles les plus puissantes du réseau.

D’abord numérotées 40 à 47, elles prennent les numéros 41 à 48 en 1940 suite à la renumérotation du parc. À sa mise en service, la 41 bat le record de vitesse du réseau des TED, puisqu’au cours d’essais elle atteint la vitesse de 70 km/h sur la ligne d’Ouges. Cette vitesse a toutefois été atteinte sur une section sans courbe et en palier.

En service régulier, les E tournent sur les lignes 4 et 5, mais, à la mise en service des trolleybus, elles circulent sur la ligne du Parc avec un seul agent à bord.

C’est

leur commande de fermeture pneumatique des portes et la suppression des

cloisons de plates-formes qui motivent ce transfert. Jusqu’à la

fermeture du réseau, on les rencontre sur la ligne d’Ouges. Très appréciées sur le réseau des TED de par leurs qualités, les E sont ce qui se fait de plus moderne en tramway à deux essieux sur voie métrique. La motrice 47 est conservée au musée des Transports urbains de Saint-Madé.

I Motrices Walker

Utilisées sur la ligne de Gevrey, elles sont acquises d’occasion auprès du réseau Saint-Just – Villefranche-sur-Saône exploité par la NLT (Nouvelle compagnie lyonnaise des tramways) où elles roulent à partir de 1898.

Elles ont été construites aux États-Unis et expédiées démontées dans des caisses. Immatriculées 26 et 27, mues par deux moteurs de 25 CV,

dotées de plates-formes entièrement fermées, chose rare à l’époque où

les traminots sont exposés aux intempéries, elles ont une capacité de 32 passagers,

dont huit en 1re classe. La 1re classe est supprimée lors du transfert

en Côte-d’Or, les portes pleines sont remplacées par de simples

portillons. Surnommées les « torpilles », elles sont sujettes à des

incendies dus aux résistances logées sous les assises ! Remplacées

rapidement par les motrices du réseau urbain, elles ne servent plus que

de matériel de renfort lors des pointes de trafic entre Dijon et

Marsannay-la-Côte. Rachetées par le département en 1921, elles cessent

de circuler avant d’être ferraillées sept ans plus tard.

I Motrices De Dietrich

Réceptionnées en 1909, immatriculées 28 à 31, elles sont comme les Walker affectées à la ligne de Gevrey. Les plates-formes extrêmes vestibulées ont une capacité de 10 passagers,

le compartiment central ayant 18 places assises. Leur motorisation

s’effectue au moyen de deux moteurs de 30 CV. Le freinage est

rhéostatique et à main à sabot. Lors d’essais, l’arrêt au frein à main a

permis d’immobiliser une motrice circulant à la vitesse de 32 km/h sur une distance de 35 m.

Le captage du courant à la caténaire est assuré par un archet Siemens comme sur le réseau urbain. En 1921, elles sont transférées au CDCO qui reprend l’exploitation de la ligne.

Pour accompagner ces motrices, les TED ont eu un parc de remorques assez diversifié. Les deux baladeuses Buires, numéros 36 et 37,

tractées par les motrices du même nom, sont utilisées sur la ligne du

cimetière à la belle saison. D’une capacité de 36 places, intégralement

ouvertes, elles sont peu pratiques, notamment du fait d’un plancher

assez élevé. Elles disparaissent avec l’arrivée des remorques fermées,

la 37 étant toutefois transformée en wagon de maintenance de la caténaire. Les remorques fermées font leur apparition dès 1933 avec les motrices C.

La première série fabriquée par Pétolat constitue un parc de cinq véhicules, utilisés généralement sur les lignes de Chenôve,

Le Cimetière et Talant. Entièrement fermées, ces remorques ont une capacité de 60 personnes.

D’abord numérotées 41 à 45, elles deviendeviennent les 61 à 65. Les 62 à 65 ont ensuite reçu le frein à air pour pouvoir être remorquées par les motrices D et E.

Une série conçue spécialement pour la ligne d’Ouges fait son apparition dès 1934. Fabriquées par De Dietrich, comme les motrices D de cette ligne, elles sont au nombre de quatre. D’abord numérotées 51 à 54 puis 71 à 74, elles offrent un confort supérieur aux autres du fait de leur utilisation par les militaires gradés.

Les deux compartiments, toujours décorés d’acajou, offrent chacun 13 places sur banquettes en cuir, remplacées par la suite par des sièges en bois en même temps que les motrices D.

Pétolat construit trois nouvelles remorques en 1937,

similaires aux De Dietrich. Numérotées 75 à 77, elles ont un

aménagement classique avec sièges en bois. Circulant sur les lignes 5 et

d’Ouges, elles sont utilisées en commun avec les voitures De Dietrich,

formant ainsi un train homogène.

En sus de ces remorques, les TED possèdent un fourgon à bagage pour la ligne d’Ouges, devant servir au transport des paquetages des militaires. Acquis en 1933, il n’a servi que pour le train inaugural de la ligne… d’abord numéroté 70 puis 80, il est vendu en 1951 car d’aucune utilité.

Pour la ligne de Gevrey, huit remorques De Dietrich, numérotées 40 à 47, font leur arrivée en même temps que les motrices du même nom. La capacité est de 40 passagers,

dont six debout sur chaque plate-forme. Leur freinage est assuré au

moyen d’un frein à main à sabot. Lors de la reprise de la ligne par les CDCO, la moitié du parc y sera affectée, l’autre restant aux TED. Trois fourgons De Dietrich mixtes voyageurs-bagages, immatriculées 60 à 62,

sont utilisés sur la ligne de Gevrey. Ils sont configurés avec un

compartiment central pour le chargement de la messagerie, encadré par

deux compartiments voyageurs disposant chacun de six places assises,

eux-mêmes encadrés de deux plates-formes vestibulées d’une capacité de

six personnes debout. Peu utilisés, ils sont rachetés par le département

en 1921, puis ferraillés en même temps que les motrices Walker.I Aujourd’hui I

La CTD (Compagnie des transports dijonnais) voit le jour en 1963, remplaçant de ce fait les TED avec la fin du réseau ferré urbain. La société devient la STRD (Société de transport de la région dijonnaise) le 1er janvier 1965 avant de s’appeler Divia (acronyme de Divio, nom latin de Dijon ; et via, route en latin).

Le

réseau urbain dijonnais bénéficie d’une bonne renommée due à ses

fréquences, tarifs, véhicules, etc. Malgré ses atouts, le réseau urbain

routier devient vite saturé, de véritables « trains de bus » se suivant,

certaines lignes ne pouvant voir leurs fréquences augmentées.

Journellement, Divia transporte plus de 33 000 voyageurs, ce qui

justifie pleinement la mise en service d’un tramway dont les Citadis

effectuent actuellement leurs premiers essais, en attendant

l’exploitation commerciale prévue pour le mois de septembre prochain.

« Crains qu’un jour un train ne t’émeuve plus »

Avec ses guichets en bois, ses affiches colorées vantant les beautés de la France, son kiosque à journaux et ses panneaux horaires métalliques que l’on feuilletait au mur à la manière d’un grand livre, la gare de Tourcoing était une invitation permanente au voyage. Pour moi, l’aventure commençait dans la salle des pas perdus, avant même l’accès aux quais qui n’était autorisé qu’après poinçonnage des billets, ce dont s’acquittait avec beaucoup d’humour Narcisse, un employé jovial et débonnaire. Personne ne dérogeait à la règle, et il fallait franchir le portillon en exhibant le précieux sésame pour prétendre au départ

À l’origine, une immense verrière recouvrait les voies. Celle-ci fut supprimée à l’été 1953, mais j’avoue n’avoir gardé aucun souvenir de cette halle.

Gare frontalière, « internationalisée » en 1948, Tourcoing offrait également le spectacle de ses fonctionnaires en uniforme, dont les locaux, au quai n° 1, connaissaient à certaines heures une belle affluence, formalités de douane et de police obligent !

Les vacances venues, le dépôt en gare de la malle pour expédition en bagage accompagné, précédait invariablement un autre rituel, celui de la pesée de toute la famille. Tradition qui était répétée au retour, afin d’évaluer les kilos que nous étions censés avoir pris « au bon air ». J’eus pour ma part volontiers multiplié l’opération, non que mon poids m’obsédât, mais la Société anonyme française des appareils automatiques avait eu la bonne idée d’imprimer au dos des tickets qu’elle délivrait l’effigie de nos plus belles locomotives.

Pour les usagers du rail que nous étions, la gare de Lille était un lieu de passage incontournable. Dans les années 1950, Pacific, Mountain et autres Hudson de la SNCF, mais également les Atlantic carénées des Chemins de fer belges, venaient « mourir » aux butoirs de cette gare en cul-de-sac, dont la configuration imposait changements et rebroussements des machines, ce qui nécessitait l’intervention d’hommes d’équipes appelés atteleurs opérant entre les tampons. Sous la halle enfumée, le spectacle était permanent, qui offrait, comme dans un inventaire à la Prévert, un étalage des matériels les plus divers, le tout dans un joyeux tintamarre.Au départ de Lille, le voyageur en partance pour Paris pouvait découvrir sur sa droite, peu après le pont Sainte-Agnès, les installations du dépôt de Lille-Fives, dont l’imposante rotonde couverte de 40 voies faisait penser à quelque cathédrale de verre et de béton élevée à la gloire du chemin de fer. Par son activité et la qualité de ses pensionnaires, Fives rivalisait alors avec son prestigieux homologue de la Chapelle, situé aux portes de la capitale.

Pourtant, après avoir régné sur le rail français pendant plus d’un siècle, la vapeur connaissait un inexorable déclin et sans doute fallait-il se souvenir que, sur le Nord, la suprématie des Superpacific avait été mise à mal dès l’été 1934 par un train automoteur rapide appelé TAR. J’ai connu ces rames composées de trois voitures (deux automotrices équipées d’un moteur diesel entre lesquelles était intercalée une remorque). Elles adoptaient une « forme aérodynamique qui les faisait ressembler à la nacelle d’un Zeppelin », et lors de leur lancement le Grand Écho du Nord les avait décrites comme n’étant « plus tout à fait le train, sans être pourtant l’automobile ».

J’avais atteint depuis peu ma onzième année quand, en janvier 1959, fut mise en service la traction électrique entre Paris et Lille. Pour être franc, je dois dire qu’à l’époque l’événement ne troubla en rien ma vie d’écolier. Il est probable que je n’en sus rien, et quand bien même, cela ne pouvait me concerner, puisqu’à l’instar de bien des garçons de mon âge j’étais décidé à conduire plus tard une locomotive à vapeur. À Tourcoing, il arrivait que nos promenades dominicales nous amenassent sur le pont du Tilleul où d’un côté la vue plongeait sur les quais de la gare et de l’autre embrassait le faisceau des voies qui menaient au dépôt. Mon plaisir était alors d’attendre la manœuvre d’une machine qui, après s’être engagée sous le pont, ne manquait pas de réapparaître dans un panache de fumée, dont les effluves avaient pour conséquence deme plonger dans un état de félicité extrême. Et je dois dire qu’à l’époque, le charme odorant des sentes qui, passé le pont, couraient encore entre aubépine et liseron n’avait rien à envier à mes fragrances ferroviaires. À deux pas de la gare de Tourcoing, sur l’avenue qui conduisait au centre-ville, un transporteur avait eu la bonne idée d’exposer dans l’une de ses vitrines la réplique à grande échelle d’une Superpacific Nord. Attelée à deux wagons (citerne et couvert), la machine semblait attendre quelque improbable mission. Longtemps, je le confesse, cette maquette d’un réalisme saisissant a représenté pour moi l’objet de toutes les convoitises. Et si, bien des années plus tard, j’ignore ce qu’est devenue ma belle Pacific, du moins ai-je la consolation d’en avoir garé le souvenir sur les rails de ma mémoire.

À deux pas de la gare de Tourcoing, sur l’avenue qui conduisait au centre-ville, un transporteur avait eu la bonne idée d’exposer dans l’une de ses vitrines la réplique à grande échelle d’une Superpacific Nord. Attelée à deux wagons (citerne et couvert), la machine semblait attendre quelque improbable mission. Longtemps, je le confesse, cette maquette d’un réalisme saisissant a représenté pour moi l’objet de toutes les convoitises. Et si, bien des années plus tard, j’ignore ce qu’est devenue ma belle Pacific, du moins ai-je la consolation d’en avoir garé le souvenir sur les rails de ma mémoire.

Car, pour appartenir à la « génération du panache de fumée, de l’escarbille et du tender »1, je nourris une passion sans retour pour ces mécaniques fumantes qui, pour les ignorants de la vapeur, n’étaient à tout bien considérer que des chaudières sur roues. Assurément, pour l’amoureux du chemin de fer, la vapeur c’était autre chose. On a souvent évoqué l’attachement des « gueules noires » à leurs machines. Il y avait certes le respect de l’outil de travail, mais aussi, et par-dessus tout, la fierté d’exercer un métier qui s’apparentait à un art, dans le sens plein du terme. « L’énergie de la machine, on la fabriquait ! », se plaisait à me rappeler à l’été 2001 un ancien mécanicien de la Flèche d’Or. Complicité du tandem mécanicien-chauffeur, ce « long compagnonnage » chanté par Zola « qui les promenait d’un bout à l’autre de la ligne, secoués côte à côte, silencieux, unis par la même besogne et les mêmes dangers ». Tels deux instrumentistes parfaitement rodés, mécanicien et chauffeur jouaient en totale symbiose. Musiciens d’un monde perdu, dont le frac était de graisse et de suie. Mais aussi sentinelles en éveil, aux avant-postes d’une ligne qui, pour leur être familière, n’en requérait pas moins une vigilance de tous les instants. « Faire l’heure », telle était la devise de ces hommes de devoir. Dans le jargon cheminot, le mécanicien de route était surnommé un « seigneur ». C’est bien à ces chevaliers servants que la vapeur doit d’avoir conquis au fil d’un siècle et demi de règne ses plus belles lettres, à ces hommes qui, « sans le savoir peut-être, sacrifiaient à ces valeurs spirituelles qui ne sont plus de saison, mais qui font la noblesse de l’effort ».Sans doute fallait-il avoir assisté au démarrage de l’une de ces machines « arrachant » son train dans de puissants halètements, ou avoir vu l’implacable mouvement d’un embiellage à pleine vitesse pour comprendre l’attrait que celles-ci pouvaient exercer. Ce n’était plus alors un corps fait de tôles et d’acier, mais une mécanique en marche, une « force invincible d’ouragan »4 lancée dans l’espace. « Bêtes humaines » selon les uns, « Princesses du rail » selon d’autres, en ce temps-là les locomotives avaient une âme. Il n’est, pour s’en convaincre, que de revoir l’heureuse mise en images réalisée par Jean Mitry sur le poème symphonique d’Arthur Honegger « Pacific 231 » !

Outre le fait d’avoir vu la disparition des TAR évoqués plus haut, l’année 1959 marqua pour moi le début de cinq années d’internat chez les Montortains, congrégation de religieux dont l’un des petits séminaires se trouvait près de Besançon. Afin de m’épargner l’inévitable changement de gare à Paris, mes parents me faisaient voyager la plupart du temps par le « Dijonnais », me dotant au préalable d’un solide casse-croûte. Car ce train, affiché au départ de Tourcoing à 8 h 00, empruntait un itinéraire non électrifié qui lui faisait atteindre Dijon à 17 h 31, après avoir desservi une quantité de gares dont les noms défilaient comme une litanie :

Roubaix, Croix-Wasquehal, Lille, Douai, Cambrai, Caudry, Busigny, Bohain, Saint-Quentin, Tergnier, La Fère, Laon, Saint-Erme, Reims, Mourmelon, Châlons-sur-Marne, Vitry-le-François, Saint-Dizier, Joinville, Chaumont, Langres, Culmont-Chalindrey, Is-sur-Tille.

Qui plus est, en certaines gares, en raison d’impératifs (garage, rebroussement, prise d’eau, etc.), l’arrêt se prolongeait. À Dijon, une correspondance avec changement à Dole m’amenait à Besançon, où j’arrivais, fourbu, vers 21 h 00. Dans le sens retour, le voyage s’avérait tout aussi interminable : Dijon départ 8 h 23/arrivée Tourcoing 18 h 40. Il avait fallu auparavant se lever aux aurores pour rallier la capitale des ducs de Bourgogne à bord de la 2 CV du séminaire. Une formalité qui, par temps de givre ou de brouillard, tenait de la prouesse ! Et je me souviens qu’un jour, horaire oblige, mon chauffeur de service avait dû mener la vaillante « Dedeuche » jusqu’à Culmont-Chalindrey, afin d’y rattraper mon « Dijonnais ».Cependant l’axe Paris – Bâle que nous empruntions offrait par ailleurs bien des attraits et, à Chaumont, le franchissement du célèbre viaduc constituait l’un des temps forts du voyage. C’était comme si d’un coup le paysage devenait maquette, et qu’ayant rompu ses amarres terrestres, mon « Dijonnais » tutoyait les nuages !

Car en dépit du confort relatif des voitures, la possibilité qui était offerte à l’époque de baisser les vitres faisait le bonheur de tout amoureux du chemin de fer digne de ce nom. Nez et cheveux au vent, celui-ci n’aurait pour rien au monde échangé sa place… jusqu’à ce que, vaincu pas une escarbille, il ne lui fallût battre en retraite, l’œil rouge et l’air penaud. Le voyage alors était une aventure d’où l’on ne revenait pas forcément indemne, à moins de respecter les consignes multilingues placardées en bonne place :

E pericoloso sporgersi. Do not lean out of the window. Nicht hinauslehnen. Ne pas se pencher au dehors !… Du moins étions-nous prévenus !Il arrivait cependant que mon père m’accompagnât à Paris ou qu’un des membres de la maison mère desdits Montfortains se chargeât dans la capitale, à la demande de mes parents, de mon transfert de gare à gare. Du hall patiné de suie de Paris-Nord, nous passions alors à l’ambiance plus « électrique » de Paris-Lyon, antichambre de l’artère impériale sur laquelle couraient encore, superbes dans leur livrée verte en deux tons, les 2D2 9100. Par son aspect massif, et la formidable impression de puissance qu’elle dégageait, cette machine fut sans conteste la locomotive électrique qui marqua le plus l’adolescent que j’étais. « Je les ai vues se ruant sans effort apparent » a pu écrire Maurice Maillet en vieux briscard du Rail5. Pour ma part je garde un souvenir très précis de l’irrésistible accélération dont le voyageur se trouvait gratifié au sortir des aiguilles de l’avant-gare de Paris-Lyon, ou encore de l’inoubliable vision qu’offrait la « Faucille de Villeneuve » sur la machine caracolant en tête de son train. Je quittais Paris à 12 h 28 à bord de l’express 53 à destination de Marseille. Ce train comportait des voitures directes pour Besançon. La coupure s’effectuait à Dijon sur le coup de 15 h 30, alors que nous étions garés pour laisser passer le célèbre Mistral. L’arrivée à Besançon, sans changement à Dole, était programmée à 17 h 03. Je me souviens qu’à la rentrée 1962 j’avais éprouvé quelque appréhension à l’approche du site où, quelques semaines plus tôt, une catastrophe ferroviaire mettant en cause notre train avait endeuillé la ligne6. Le lieu du drame fut parcouru au pas dans un silence pesant, la chaleur extrême qui régnait alors ajoutant à l’oppression du moment.

Mais la vapeur n’avait pas encore totalement déposé les armes. Au retour de mon service militaire, dont les voyages en trains de nuit constituèrent l’un des charmes, un premier emploi sur Roubaix allait m’amener à fréquenter journellement les quais entrevus dans ma prime jeunesse (Ah ! ces départs matinaux l’hiver à bord de voitures « torpilles » encore humides et froides de leur garage nocturne, ou encore la bonne surprise du Picasso de 13 h 27, dont les banquettes avant offraient une vue imprenable sur la voie…). Tête de ligne de la relation Lille – Paris, le tronçon Tourcoing – Lille, via Roubaix et Croix-Wasquehal, échappait encore à l’électrification. Ce sera chose faite en 1982, mais jusqu’en 1968, en dépit d’une dieselisation galopante, les 242 TA ex-PLM affectées au trafic voyageurs assurèrent vaillamment le service. Attachées au dépôt de Fives, ces imposantes machines furent les dernières « grandes roues » à venir rebrousser en gare de Lille.

Aujourd’hui rénovée, la gare de Tourcoing ne ressemble plus tout à fait à celle de mon enfance. Ses guichets en bois ont fait place à des structures en verre, bascule et balance ont disparu, et ses quais, à présent reliés par un passage souterrain, accueillent

désormais ce long serpent métallique que l’on appelle TGV. Nouveau détenteur du record de vitesse sur rail, le Train à grande vitesse met désormais Paris à une heure de Lille, délaissant il est vrai la ligne traditionnelle pour un tracé qui lui est propre, et substituant à l’immuable « tacatac » un entêtant bourdonnement.

Il faut s’y faire, la poésie n’est plus au rendez-vous…

Guillaume Apollinaire avait prévenu : « Crains qu’un jour un train ne t’émeuve plus ».

Dijon, l’acte 1 du tramway

C’est en 1876, année où la Compagnie générale des omnibus de Paris inaugure ses premières lignes à traction hippomobiles, que naît l’idée de créer un réseau de transport en commun à Dijon. Si ce mode de traction est retenu dans un premier temps, il faut attendre 1885 pour voir un avant-projet présenté par Bardon et Hérault.

C’est en 1876, année où la Compagnie générale des omnibus de Paris inaugure ses premières lignes à traction hippomobiles, que naît l’idée de créer un réseau de transport en commun à Dijon. Si ce mode de traction est retenu dans un premier temps, il faut attendre 1885 pour voir un avant-projet présenté par Bardon et Hérault.

La situation financière du premier étant précaire, la municipalité repousse l’avant-projet pour éviter une faillite de l’entreprise amenée à exploiter le tramway.

En 1886, Hérault s’associe à Dufrasne et demande la rétrocession d’un réseau hippomobile de quatre lignes, projet qui ne verra pas le jour face aux importantes dépenses à engager pour une petite ville comme Dijon qui ne compte alors que 65 000 habitants. Dijon ne dispose donc toujours pas d’un réseau de transport en commun.

Mais, les arrêtés municipaux du 31 mars et 25 juillet 1888, autorisent MM. Verlin et Levy à exploiter un réseau omnibus hippomobile. Ce réseau s’avère relativement réduit, puisque constitué de seulement deux lignes, l’une reliant la gare PLM à l’actuelle place Wilson, l’autre joignant la place de la République au pont du Canal.

Les voitures, d’aspect similaire aux tramways hippomobiles, tractées par deux chevaux sont dénommées « Cars Rippert », du nom du carrossier marseillais qui les a conçues.

Le service, au quart d’heure, était assuré de 7 h 00 à 22 h 00, avec service spécial jusqu’à minuit les soirs de théâtre. Les correspondances entre les deux lignes étaient assurées à Miroir, au croisement de la rue de la Liberté et de la rue des Godrans. Ce point est encore aujourd’hui un gros centre de correspondance de l’actuel réseau de bus Divia. Ce service s’arrête en 1895, lorsque le tramway électrique est mis en service.

C’est donc le 1er janvier 1895 que la Compagnie des tramways électriques dijonnais, dénommée TED, commence l’exploitation d’un réseau qui dans un premier temps comptera quatre lignes :

l ligne 1 : Caserne-Heudelet – Arsenal (3,976 km) ;

l ligne 2 : Gare-de-Dijon-Ville – Gare-de-Dijon-Porte-Neuve (2,256 km) ;

l ligne 3 : Place-de-la-République -Cimetière (3,479 km) ;

l ligne 4 : Place-Saint-Pierre – Bois-du-Parc (1,641 km).Soit un réseau de 11,352 km, auxquels il faut ajouter un raccordement de 258 m greffé sur la ligne 1 pour rejoindre le dépôt implanté rue des Trois-Forgerons.En 1910, une ligne pour Talant est inaugurée, et l’année suivante le réseau est remanié :

l ligne 1 : Gare-Ville – Parc ;

l ligne 2 : Gare-Ville – Cimetière, dont une partie en tronc commun avec la ligne 1 ;

l ligne 3 : Gare-Ville – Rue-des-Trois-Ponts ;

l ligne 4 : Gare-Porte-Neuve – Talant, dont une partie en tronc commun avec la ligne 1 ;

l ligne 5 : Arsenal – Caserne-Heudelet.À ce stade, la longueur du réseau atteint les 27,2 km.

Le 1er mars 1935 voit la mise en

service de la ligne 6, Place-Wilson – Ouges, d’une longueur de 5,678 km et destinée principalement à desservir le terrain d’aviation militaire de Longvic.

Les lignes TED coupent les voies du PLM en de nombreux points.

La ligne 3 coupe la ligne de Chalindrey grâce à un passage à niveau !

Les trains étant bien sûr prioritaires, les traminots doivent marquer l’arrêt et attendre l’autorisation d’avancer donnée par le garde-barrière. Le 1er novembre 1932, l’express Nancy – Saincaize entre en collision avec un tramway suite à l’autorisation de franchissement donnée à ce dernier par l’agent du PN en état d’ébriété… Quatre morts et de nombreux blessés sont à déplorer.

La ligne 6 franchit la ligne PLM Dijon – Belfort par un passage inférieur.

La ligne à voie métrique, à rail de 17 kg/m, est noyée dans la chaussée, sauf la partie en site propre le long de l’allée du Parc constituée de rails Vignole de 25 kg/m posés sur traverses en bois. Le rayon minimal d’inscription en courbe est de 16 m, avec un alignement minimum de 2 m en courbe et contre-courbe pour pallier tout déraillement. La voie d’origine, hormis la section en site propre, type Marsillon, s’avère d’une pose et d’un entretien assez délicat puisque constituée de deux rails similaires à double champignon reposant sur T métallique inversé. L’écartement entre les deux rails DC est rendu par des fourrures et coussinets en fonte. Elle est progressivement remplacée par du classique rail Broca à gorge. La soudure par aluminothermie se généralise sur l’ensemble du réseau, améliorant le confort tout en ménageant la voie et le matériel.

Les appareils de voie étaient manœuvrés manuellement et talonnables.Le réseau est électrifié en 550/600 V continu. Le courant est produit par deux machines à vapeur, entraînant deux dynamos, installées directement dans le dépôt. À l’origine, les potences supportant la caténaire étaient ornementées avec des volutes dans le style du XIXe siècle. Au centre-ville, aux endroits où l’installation de potences n’était pas possible, la caténaire était supportée par des câbles transversaux raccordés aux façades des immeubles avec des rosaces. Peu avant 1910, les TED adoptent la prise de courant par archet en lieu et place de la perche. Les potences d’ornements sont démontées et remplacées par de simples poteaux tubulaires. Le fil, d’une section de 68 mm², est à 6,30 m au-dessus du rail et est installé en zigzag pour permettre une meilleure usure du frottement, principe que l’on retrouve sur toutes les caténaires. La ligne d’Ouges reçoit dès sa mise en service des poteaux en béton, le prolongement de la ligne 5 recevant quant à lui des poteaux métalliques. La signalisation assez rudimentaire est assurée par un block lumineux alimenté en 110 V et des disques.

Le 1er décembre 1961, le couperet tombe, les tramways disparaissent de Dijon pour céder leur place à des bus.

Une autre ligne de tramway prend naissance à Dijon, celle de Gevrey. Elle a pour particularité d’être d’abord exploitée par les TED, puis d’être reprise les CDCO (Chemins de fer départementaux de Côte-d’Or) en 1921, et incorporée au réseau départemental, formant de ce fait la ligne Dijon – Beaune via l’arrière-côte. Mise en service le 23 octobre 1909, elle est le prolongement naturel de la ligne 1. Desservant Chenôve, Marsannay-la-Côte, Couchey et Fixin, elle est dotée d’un profil assez facile et suit pratiquement tout le long les différentes routes et chemins. La longueur totale du parcours est de 10,577 km. Le rayon de courbure minimal est de 70 m, les autres courbes, en faible nombre, pouvant atteindre les 1 500 m. Des petits bâtiments en ciment, avec toiture en tôle ondulée, d’environ 8 m² permettent aux voyageurs d’attendre le tramway à l’abri.

Le service est assuré tous les jours de 6 h 00 à 20 h 00 avec passage d’un train toutes les 40 min. Le trafic annuel atteint tout de même les 400 000 voyageurs. Un service de messagerie est aussi assuré.

La voie, posée sur du ballast de 35 cm d’épaisseur, est constituée de rails Vignole de 25 kg/m, sauf une courte section de 91 m dotée de rails

Broca de 51 kg/m à « la barrière de Beaune » posée sur du sable. Les haltes de Chenôve, Marsannay-la-Côte, Fixin et Gevrey sont dotées d’évitement d’une longueur variant de 60 à 90 m. Les appareils de voie sont bien sûr manœuvrés à la main. La vitesse maximale est de 25 km/h pour des trains composés de quatre véhicules au maximum.

La ligne électrique constituée d’un fil de 8,25 mm² de section est soutenue par des poteaux tubulaires en acier. Tous les kilomètres, des interrupteurs permettent l’isolement de la section correspondante. À noter que les

trains à vapeur du service Dijon – Beaune empruntent aussi cette

section électrifiée.

La fermeture intervient le 23 mai 1958.

Métro : les stations de la ligne 14 vont se muscler

Du 21 juin au 13 juillet 2012, la RATP, en lien avec le Stif, organise une concertation sur les aménagements envisagés dans les stations existantes de la ligne 14. Elle est liée au prolongement de la ligne au nord jusqu’à Mairie-de-Saint-Ouen, puis Saint-Denis-Pleyel, et au sud jusqu’à Orly. Ces extensions vont en effet entraîner une évolution du nombre de voyageurs. A l’horizon de ces prolongements, les prévisions de trafic envisagent une fréquentation à l’heure de pointe du matin, sur le tronçon le plus utilisé, de 30 000 voyageurs en 2020 pour le prolongement à Mairie-de-Saint-Ouen, et de 36 500 en 2025 dans le cadre du Grand Paris Express. Des hausses conséquentes, puisque la fréquentation actuelle est estimée à 24 000 voyageurs.

C’est avant tout pour faire face à cette augmentation de la fréquentation, mais aussi à la croissance naturelle du trafic sur la ligne existante, qu’il est nécessaire de revoir le dimensionnement des accès aux stations, afin d’accueillir les voyageurs « dans des conditions de confort et de sécurité optimisées. »Ce premier temps d’information doit permettra aux voyageurs, riverains et toutes autres personnes intéressées, de s’informer afin de pouvoir donner leur avis sur ce projet. Coût des études préalables : 2,44 millions d’euros, partagés entre la région Ile-de-France (30 %), la Société du Grand Paris (30 %), la mairie de Paris (20 %) et la RATP (20 %).

Stuttgart : un complexe ferroviaire en mutation

Capitale du Land de Bade-Wurtemberg, Stuttgart, baigné par le Neckar, est une ville dynamique et cosmopolite de près de 600 000 âmes. Au plan ferroviaire, c’est un carrefour très important où convergent des lignes s’étoilant dans toutes les directions vers Mannheim, Karlsruhe, Heilbronn, Wurtzbourg, Aalen, Crailsheim, Nuremberg, Ulm, Augsbourg, Munich, Constance et Zurich. Toutes ces artères ont été progressivement électrifiées, tandis qu’un réseau S-Bahn était constitué à partir de la fin des années 70, avec une traversée souterraine de la ville, renforçant l’armature des transports urbains et suburbains, couverts par un réseau de métro et tramway tentaculaire. À partir de 1991, Stuttgart a été touché par une ligne nouvelle à grande vitesse (Neubaustrecke – NBS) issue de Mannheim.

Outre de nombreuses gares auxiliaires, Stuttgart possède une gare centrale en impasse, au coeur de la localité, qui oblige au rebroussement des grands trains des courants Ruhr – Munich, Hambourg – Suisse, Karlsruhe – Nuremberg.

Le trafic des marchandises est régulé par le grand triage de Kornwestheim, édifié au nord du complexe, qui renferme un terminal conteneurs, un second fonctionnant à Stuttgart Hafen. Les installations des gares locales traitant les wagons isolés ont, comme partout, régressé, les trafics étant désormais surtout concentrés sur les embranchements particuliers desservant les usines et entrepôts. Les 10 prochaines années vont être le théâtre de travaux gigantesques. Cette opération, désignée Stuttgart 21, a été fortement contestée, notamment par les élus Verts. Les travaux ont même été momentanément arrêtés au printemps 2011 lorsque le gouvernement conservateur a été balayé par les écologistes. À la suite de quoi, un référendum a recueilli 58,8 % des électeurs du Land de Bade-Wurtemberg, relançant le projet, qui a le plein appui du maire de la ville.

Cette opération spectaculaire a pour rôle de relier en synergie les différents projets de transport et d’urbanisme. Soutenue par la DBAG, le Land de Bade-Wurtemberg et la ville, elle s’inscrit dans le futur réseau transeuropéen, au centre de l’axe Paris – Strasbourg – Munich – Vienne – Budapest. Étudiée dès 1994, elle consiste à créer une gare souterraine transversale de passage avec huit voies longues de 420 m, à 12 m sous la plate-forme des heurtoirs actuelle, transformée en place de Strasbourg réservée aux piétons et parsemée d’yeux de lumière éclairant les quais. Le corps du bâtiment voyageurs de la gare centrale de Stuttgart, classé monument historique, à l’exception de ses ailes, étant conservé, tout comme la tour carrée, emblème de la ville. Sa réalisation permettra de supprimer tous les cisaillements dans l’actuelle gare de surface, les rebroussements et les évolutions de machines.

Au total, quelque 100 ha de terrains vont pouvoir être récupérés après démontage des installations ferroviaires, qu’il s’agisse :

• de l’ex-gare marchandises désaffectée (Hgbf) déjà en cours ;

• du secteur de Stuttgart nord ;

• du plateau des 16 voies à quai voyageurs ;

• du dépôt et remisage de Rosenstein, expédié en principe à Untertürkheim sur des terrains marchandises reconfigurés ;

• du tracé des voies de la Gaubahn jusqu’à Vaihingen.La reconquête urbaine autorisera des constructions nouvelles et la réutilisation de 30 ha pour l’extension des parcs verts de Schlossgarten et Rosenstein. Quelque 18 km de tunnels accompagnent le projet pour ses différents raccordements avec toutes les artères existantes, formant un ovale comme figuré sur le plan (voir page 74). Parmi ces tunnels figure celui de Filder (9 468 m) vers la gare nouvelle à l’air libre de l’aéroport, devant être contiguë à celle en sous-sol du S-Bahn. Audelà, le tracé se poursuit en tant que NBS vers Wendlingen et Ulm, à travers les vallonnements du Jura souabe, en longeant l’autoroute A 8 avec un jeu de raccordement sur la rocade Plochingen – Tübingen. Comportant plusieurs longs tunnels, elle présentera la particularité d’atteindre l’altitude maximale de 750 m.

Autre grand souterrain à creuser, celui d’Obertürkheim (6 km), suivi d’un pont sur le Neckar qui permettra aux trains régionaux et aux matériels de rejoindre Untertürkheim. Pour compenser la suppression de la Gaubahn à l’ouest de la ville, deux raccordements souterrains seront aménagés pour les trains vers Horb, Rottweil, Constance et Zurich, l’un rejoindra la gare en sous-sol de l’aéroport, l’autre se situera à Rohr sud. Il en résultera de profonds bouleversements dans tout le complexe, la structure du réseau S-Bahn n’étant pas, cependant, affectée par les remaniements. Seule une gare supplémentaire, dénommée Mittnachstrasse, sera insérée au nord de l’actuelle gare centrale pour la desserte des nouveaux quartiers.

La nouvelle gare centrale de passage enterrée accueillera l’ensemble du trafic longue distance qu’il s’agisse des ICE des courants Dortmund – Cologne – Mannheim – Munich, Berlin – Francfort-sur-le-Main – Munich, Hambourg – Stuttgart, des TGV Paris – Stuttgart – Munich, des EC et des IC.