Photos du dossier sur le lien ci-contre: http://vdr.elteg.info/011100-97-Les-Engerth-de-l-Est-des-vapeurs-ardennaises-au-service-de-l-industrie.html

Le point de départ de cette épopée est constitué par une découverte

qui va avoir un retentissement considérable. Deux ingénieurs anglais,

Sydney Thomas et Percy Gilchrist, découvrent en 1878 un procédé qui

permet désormais la transformation de la « minette » lorraine en acier

de qualité (7). Les gisements de « minette » sont connus depuis les

premiers temps de la métallurgie ; on en trouve en affleurements

abondants sur la lisière frontalière belgo-luxembourgeoise de Gorcy à

Villerupt, et son extraction en est aisée par « minières » ou galeries

foncées à flanc de coteau.

Au début du xixe siècle, des maîtres de

forges (les Labbé, d’Huart, de Saintignon…) exploitent ce minerai

médiocre à forte teneur phosphoreuse avec en moyenne 33 % de fer pur. Ce

minerai n’est transformable qu’en fonte de moulage ou d’affinage.

Après

la découverte de la machine à vapeur, première révolution industrielle,

le procédé de Thomas Gilchrist est quasiment une seconde révolution

industrielle, qui va faire de la Lorraine la région phare de production

de l’acier national durant un siècle… Le 1er juin 1880 est fondée la

Société des aciéries de Longwy. La première coulée d’acier Thomas a lieu

le 19 février 1883 à l’usine Labbé de Mont-Saint-Martin. Dans ce

sillage, d’autres maîtres de forges et capitaines d’industrie

développent de nouvelles installations durant les décennies 1880-1890 :

Senelle-Maubeuge, Hauts Fourneaux de la Chiers à Longwy, la Providence

à Réhon, Raty à Saulnes, Société d’Aubrives et Villerupt à Villerupt…

Parmi les premiers « aciéristes » de Longwy et de Mont-Saint-Martin, des

Ardennais ; les maîtres de forges lorrains, connaissant la tradition

séculaire des Ardennes du travail des métaux et le savoir-faire de ses

ouvriers, vont implanter dans le département durant les décennies à

venir nombre de leurs succursales de transformation à Sedan, Blagny,

Brévilly, Flize, Messempré, Monthermé-Laval-Dieu, Vireux, Aubrives… Les

demi-produits – billettes, largets, coils, feuillards, fil machine,

gueuses de fonte – sont destinés aussi aux entreprises de fonderie,

forges et estampages, et à toutes les « boutiques » de nos vallées

industrielles ardennaises… Le minerai est pour le moment consommé par

les hauts-fourneaux à proximité, à Longwy, Mont-Saint-Martin, Moulaine,

Saulnes, Villerupt… Mais une demande extérieure émerge depuis les usines

de l’Escaut (Denain, Valenciennes) et de la Belgique. Pour la

production d’acier, il faut de la houille, du coke, de la castine.

Ensuite, produits finis et demi-produits doivent être transportés (même

les scories des aciéries Thomas produisent un excellent engrais pour

l’agriculture)… Toute cette activité qui se développe génèrede tels

courants de transport de pondéreux que l’essentiel des commandes

massives d’engins construits par la Compagnie de l’Est de 1881 à 1886 va

concerner des locomotives 0.500 Engerth (n° 0.564 à 0.691) et livrées

de Mohon, Longuyon et Verdun.

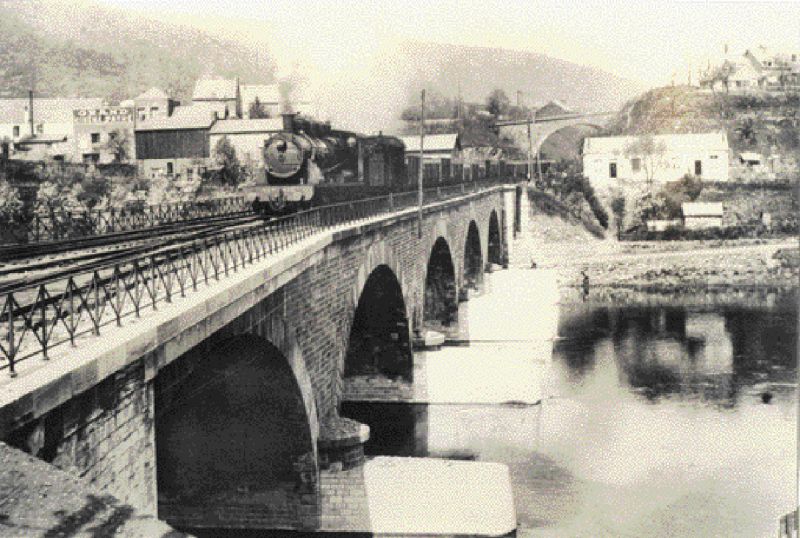

Depuis Longuyon à Charleville et

Givet-Frontière, où les déclivités de la ligne ne dépassent pas 5 ‰,

elles remorquent des trains de 750 t à 30-35 km/h. Mais au-delà de

Charleville, par la seule liaison existante vers le nord, via Rimogne et

Auvillers, la longue rampe du Tremblois à 15 ‰ est un rude obstacle à

franchir. Remaniés aux faisceaux de Mohon, les trains doivent être

réduits à la charge de 350 t. Dès lors, les industriels du bassin de

Longwy qui s’approvisionnaient en houille et en coke sidérurgique

depuis la Sarre décident de se fournir dans le bassin de

Douai-Valenciennes. Dans l’urgence, la Compagnie de l’Est fait étudier

et construire un itinéraire Charleville – Hirson au profil moins sévère ;

une variante à l’itinéraire primitif est mise en service en mai 1884

de Tournes à Auvillers par la vallée de la Sormonne ; désigné «

déviation » de Laval-Morency, ce nouveau tracé est parcouru par les

seuls trains lourds en transit, car les déclivités n’excèdent pas 8 ‰ et

les Engerth de Mohon admettent 500 t de charge jusque et depuis Hirson

(voir encadré page 20).

Dans le prolongement de la nouvelle «

déviation » de Laval-Morency, la ligne est mise à double voie

d’Auvillers à Hirson. L’itinéraire primitif par Rimogne, dit « voie

ordinaire », est conservé pour le service voyageurs et les dessertes

marchandises locales.

Autre événement ferroviaire de ces années

1880, en décembre 1885 l’itinéraire de rocade nord – sud-est Hirson –

Amagne – Revigny (ligne 6 Est) est ouvert dans sa totalité. À cette

occasion, le dépôt d’Amagne va se voir affecter des Engerth ; cette

ligne 6 (des considérations militaires stratégiques ont présidé à sa

naissance) va être équipée de la double voie et son cantonnement, assuré

par électrosémaphores. La Compagnie de l’Est met à profit cet

itinéraire performant pour écouler en transit les courants de transport

de la relation nord – sud-est Hirson à Is-sur-Tille. Le dépôt d’Amagne,

ouvert en 1883, exerce l’essentiel de son activité dans des prestations

de traction sur cet itinéraire. Les Engerth d’Amagne assurent ainsi le

service marchandises de transit vers et depuis Hirson et Revigny. Sur la

partie occidentale de la ligne 6, elles doivent affronter, en sens

impair, une rampe de 16 km à partir de Wasigny-la-Neuville et, excepté

deux paliers en gares de Draize-la-Romagne et Montmeillant-Saint-Jean,

la rampe est continue à 10 ‰ et culmine dans le souterrain des Hénaux,

près de Liart.

Revenons à l’essor de ces décennies 1880-1890 dans nos

régions laborieuses du Nord-Est. Certes, il est impressionnant, mais

ce n’est qu’un avant-goût de ce qui va se produire ultérieurement.

Après 1880, des recherches géologiques ont mis en évidence que le

gisement superficiel de la région frontalière Longwy-Villerupt

s’incline fortement et s’enfonce en couches de plus en plus abondantes

vers le sud-est, dans la région de Briey, un gisement qu’on ne parvient

pas à quantifier tant il semble inépuisable (heureusement que les

Allemands n’en eurent pas connaissance au moment du traité de Francfort,

en 1871). Mais ces ressources ne peuvent être exploitées que par puits

foncés. À partir de 1886, des dizaines de concessions sont attribuées,

et la région va voir surgir les chevalements des sièges d’extraction :

1896, Jœuf, 1898, Homécourt, 1901, Auboué, 1902, Moutiers, 1903, Sancy,

Piennes (le pays des footballeurs Piantoni et Platini : leurs pères et

grands-pères étaient mineurs dans ces cités, ces « Petites Italie »,

nommées ainsi du fait de l’apport essentiel de la main-d’œuvre de fond

d’origine transalpine), 1906, Landres, 1908, Jarny, Joudreville, 1909,

Valleroy, Bouligny (où mon père naît dans la cité ouvrière du puits

d’Amermont…), 1910, Mancieulles, Droitaumont, Piennes-la-Mourière,

Murville-Mont-Bonvillers… Un bouleversement considérable dans ces

campagnes tranquilles de Lorraine. Le souvenir de la guerre de 1870-1871

est encore vif, nombre de familles ont encore des leurs de « l’autre

côté », dans la partie annexée par les Allemands ; le climat patriotique

est très fervent, on se promet « la revanche » et tous les ans on

célèbre, à Mars-la-Tour, le sacrifice des cuirassiers terrassés à

Gravelotte, à Rezonville… Ces lieux de mémoire sont à quelques

kilomètres de ce maelström économique qu’accompagnent de fortes

migrations de population étrangère (des Belges, des Polonais et surtout

des Italiens, qui vont constituer le gros du personnel de fond des

nouveaux puits, mais aussi dans le « vieux » bassin minier de

Hussigny-Villerupt). Patronat et pouvoirs publics, dépassés, tardent à

mettre des structures d’accueil dignes pour cette main-d’œuvre et leurs

familles. Cette population est hébergée de manière précaire dans des

baraquements, et elle « cantine » un peu partout aux abords des puits de

mines. Dans cette région sensible où règne un certain climat

d’espionnite, un commissariat spécial est implanté à Longwy pour

surveiller tous ces « étrangers bruyants » aux coutumes bien différentes

de celles des paisibles laboureurs locaux. De cette situation naît un

mouvement social vigoureux, qui aura pour point d’orgue une grève très

dure (1905) des mineurs de Hussigny-Thil-Villerupt, que ces derniers

tentent d’élargir aux métallurgistes de tout le bassin de Longwy.

Immense frayeur des maîtres de forges, qui vont en tirer des

enseignements pour l’avenir. Toute cette période intense, exaltante et

confuse à la fois, ce « nouvel horizon », fera écrire à Gérard Noiriel,

universitaire et historien incontournable de la métallurgie et du monde

du travail : « À cette époque les régions de Briey, Longwy et la zone

frontière, c’était comme un véritable “Far West”. » Nous voilà

apparemment loin de notre sujet… Pourtant, la logistique de transport

ferroviaire doit s’adapter à ce « big bang ». Les sièges de mines sont

désormais éloignés des usines de transformation, et la demande en

minerai s’élargit : au sud, les Hauts-Fourneaux de Pont-à-Mousson, les

Aciéries de Pompey (qui ont fourni l’acier de la tour Eiffel) ; au nord,

la sidérurgie belge et luxembourgeoise ; au nord-ouest, les bassins

industriels de l’Escaut (Valenciennes, Denain, Lourches…), de la Sambre

(Maubeuge-Louvroil, Hautmont…). Le défi à relever est considérable.

Toutes les adaptations sont décidées certes en conseil d’administration

et dans les bureaux d’études des services centraux de la Compagnie de

l’Est, au 23, rue d’Alsace à Paris, mais c’est depuis Charleville que

vont être encadrés et affinés tous les projets de travaux. Charleville

est déjà le siège des arrondissements administratifs qui recouvrent

l’organisation des chemins de fer de l’Est dans les Ardennes et la

partie nord des départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle,

dont ce « bassin » de Longwy-Briey (8). Une structure du service de la

Voie, division des études et travaux, est créée dans un immeuble de

l’avenue Forest à Charleville (9). Depuis Charleville, ses bureaux

d’ingénieurs et leurs planches à dessin vont aboutir à ces travaux

pharaoniques de la décade 1900. 1902 : mise à double voie de la ligne 11

Est, Longuyon – Pagny-sur-Moselle ; décembre 1906 : mise en service du

nouvel itinéraire Charleville – Hirson par Rouvroy, Liart – ligne 31

Est, itinéraire à double voie, cantonnement par électrosémaphore, les

déclivités ne dépassant pas 8,5 ‰ (à l’époque, la zone de

Charleville-Mohon et la ligne de Hirson par la « déviation » de

Laval-Morency sont complètement saturées) ; 1906-1907 : ouverture des

lignes Baroncourt – Audun-le-Roman et Valleroy-Audun – Villerupt,

permettant la desserte des carreaux des nouvelles mines de fer ;

1908-1909 : implantation d’une grande gare de triage régulatrice à

Nouvion-Lumes, tandis que s’élèvent trois nouveaux dépôts de

locomotives, à l’architecture commune, à Conflans-Jarny (une rotonde), à

Lumes (une rotonde), à Mohon (deux rotondes jumelées) (10). Tout cela

s’accompagne de la construction de grands faisceaux d’attente dans les

gares de concentration de mines (Conflans, Baroncourt,

Audun-le-Roman…), de raccordements directs à certaines bifurcations

(Longuyon, Écouviez…), et de voies d’évitement-circulation dans

plusieurs gares de Longuyon à Hirson.

Les Engerth à la peine… et à l’honneur

Et nos braves Engerth ? C’est leur chant du cygne. Ce sont elles qui

vont assurer, au tout début du xxe siècle, des trains dont le nombre va

en faire une véritable noria. Mais ce n’est plus tenable avec leur

charge limitée à 750 t sur les sections de ligne les plus faciles et

cette rupture de charge qui abaisse le tonnage des trains à 450 t

au-delà de Charleville vers Hirson. Depuis la sortie de construction des

dernières Engerth, en 1886, les progrès techniques en matière de

locomotive à vapeur ont été considérables, notamment avec l’apparition

du moteur compound (11) ; en outre, une avancée révolutionnaire en

matière de thermodynamique avait lieu aux Chemins de fer prussiens, en

Allemagne, avec la « surchauffe » (12). Ces progrès étaient nécessaires

avec l’élévation générale du tonnage des trains de toute nature.

Concernant le transport de pondéreux, vont apparaître les

wagons-tombereaux à charge unitaire de 15 t, puis 20 t et même 40 t avec

les premiers grands wagons minéraliers à trémie. C’est dans cet

environnement que voient le jour, en 1902, deux locomotives prototypes

au dépôt de Longuyon ; elles reproduisent une locomotive type 140 –

compound à quatre cylindres – étudiée par la Société alsacienne et

remise quelques mois auparavant à la Compagnie du Midi pour le service

difficile de la ligne des Causses, de Béziers à Neussargues. Numérotées

Est 4001 et 4002, ces deux locomotives effectuent des essais

d’endurance de Longuyon à Hirson ainsi que sur la section de Longwy à

Villerupt, qui présente la rampe la plus sévère dans l’est de la France

(23 ‰). Elles seront la tête de série de 173 locomotives 4000 qui

sortiront de construction de 1905 à 1912 – n° Est 4003 à 4175 (série

12). Les premières livrées (4003 à 4070), de 1905 à 1909, sont affectées

aux dépôts de Mohon, Longuyon et Amagne. Ce sont désormais les 4000 qui

relèvent les vieilles Engerth. Elles vont assurer un service sans

défaillance, en dépit de quelques défauts de vaporisation qui les feront

surnommer par leurs équipiers les « dures au gaz ». Au départ des

nouvelles gares de concentration de mines de Baroncourt et

Audun-le-Roman, au départ des faisceaux de Longwy-Mont-Saint-Martin, ces

4000 remorquent des trains de 1 450 t jusqu’à Lumes et

Givet-Frontière, avec toujours une « rupture de charge » au-delà de

Charleville vers Hirson, la charge étant réduite à 950 t. C’est le

double des performances des Engerth. Avec ces progrès et tous les

travaux d’aménagement évoqués, cet itinéraire de rocade Longuyon –

Hirson sera, en 1913, la ligne au tonnage kilométrique transporté (TKT)

le plus élevé du monde… La légendaire artère nord-est était née.

Jusqu’à

leur déclin, les Engerth auront remorqué les trains les plus lourds de

leur époque, et ce, sans le frein continu à air agissant sur le train.

Le freinage, tant pour l’arrêt que pour la dérive dans les pentes, était

assuré par des « freins à vis gardés », répartis dans le corps du

train. Le chef de train, dans son fourgon de tête derrière la machine,

puis un, deux, trois agents (selon le tonnage) occupant des vigies

hautes sur des wagons équipés, enfin le « conducteur d’arrière », chargé

du « frein à vis de queue » et de la « protection arrière » (13) : ces

agents actionnaient leur frein à vis selon un code donné au sifflet de

la locomotive par le mécanicien.

Dans les pentes parsemant les

itinéraires empruntés, avec 25, 30, 35 petits tombereaux de minerai

derrière la loco, le mécanicien d’une Engerth (et d’une 4000 durant

leurs premières années) contenait l’allure de son train par la marche à

contre-vapeur. On parlait alors de « battre la vapeur »… Par une vanne

depuis le poste de conduite, le mécanicien admettait de l’eau dans les

conduits d’échappement et renversait le levier de marche au premier cran

arrière – d’où l’expression « renverser la vapeur » – puis ouvrait le

régulateur « en grand » (admission maximale de vapeur) et variait le

levier de marche en s’éloignant du point mort selon la résistance à

l’avancement du train à obtenir dans la pente ; enfin, il réglait

l’arrivée d’eau, eau qui s’échauffait dans les tiroirs de distribution

et les cylindres ; l’eau se transformait en vapeur humide qui s’évacuait

à la cheminée par un petit panache à jet continu (un crachement d’eau

prononcé à la cheminée était l’indice d’un mauvais réglage de la vanne

d’admission d’eau chaude).

Temps héroïques de nos grands aînés de la

traction vapeur, avec ces conditions précaires de freinage, sur une

plate-forme ouverte aux quatre vents (un abri sommaire n’équipera les

Engerth qu’à partir de 1894), avec des 11, 12, 13 « heures de machine »

dans le froid, la pluie, la neige, le brouillard givrant, du mauvais

charbon dans la soute, à lutter contre les éléments avant de prendre un

repos spartiate sur un bat-flanc dans un « corps de garde » à Longwy, à

Hirson ou à Revigny… Il a fallu attendre la généralisation du frein

continu à air Westinghouse sur les wagons à marchandises, dans les

années 1928-1929, pour que les quelques dizaines d’Engerth encore en

service en soient équipées, ainsi que de sa commande (air fourni par

l’installation d’un compresseur Fives-Lille à double phase – commande du

frein par « robinet du mécanicien » n° 4).

À la veille de la Grande

Guerre, la quasi-totalité des Engerth est encore à l’effectif. Les

livraisons massives des 4000 permettent d’en muter dans nombre de dépôts

Est sur des services plus faciles, à Noisy-le-Sec, à Chaumont, à

Troyes, à Châlons, à Chalindrey… Toutefois, une quarantaine d’Engerth

restent pensionnaires des dépôts de Mohon et Amagne pour le service des

trains de marchandises locaux. Devant la menace de l’invasion

allemande, à l’été 1914, ces machines sont repliées sur les dépôts cités

précédemment ; les qualités de l’Engerth retiennent l’attention de

l’état-major, qui en réquisitionne avec affectation en « service spécial

» dans les dépôts provisoires implantés dans les gares et faisceaux

militaires de concentration – dites « gares régulatrices », telles que

Brienne-le-Château, Saint-Dizier, Connantre. Sur les fronts de combat de

Champagne et d’Argonne, si les Engerth ne sont pas « en première ligne

», elles sont en « deuxième ligne ». 21 février 1916, 7 h 15 : un

déluge de feu tombe sur le bois des Caures, tenu par les chasseurs des

56 et 59e BCP du lieutenant-colonel Driant. La plus grande bataille de

tous les temps a commencé… Verdun.

Les lignes ferroviaires desservant

Verdun sont pratiquement toutes interceptées, l’accès par le sud est

impossible, le « saillant » de Saint-Mihiel, occupé par l’ennemi dès les

premiers mois de la guerre, verrouille la ligne 19 Lérouville – Sedan.

La ligne 4 Châlons – Verdun – Conflans est à portée des canons

allemands après Aubréville. Malgré tout, des trains empruntent cette

ligne la nuit… Des Engerth et leurs héroïques équipiers acheminent des

trains, une bâche déployée sur l’abri de la loco pour dissimuler aux

artilleurs les lueurs du foyer lors des « mises au feu ». Dans un

premier temps, la logistique colossale pour soutenir Verdun va passer

par la noria de la légendaire Voie sacrée et le petit train à voie

étroite du « Réseau meusien » depuis Bar-le-Duc et Revigny. Pour

renforcer les moyens du champ de bataille, une ligne à voie normale de

57 km va être construite en un temps record par les territoriaux et des

travailleurs annamites. Embranchée sur la ligne 6 Est Hirson-Revigny à

Sommeilles-Nettancourt, elle va déboucher au sud de Verdun à Dugny, sur

la ligne 19. Cesont encore des Engerth qui vont assurer la remorque des

trains militaires de toute nature depuis Châlons et Revigny par cette

ligne militaire, la « 6 bis ».

Après l’armistice, elles vont

retrouver leurs services classiques, mais une vingtaine d’Engerth vont

être détachées pour un service de trains de travaux au titre du MRL

(ministère des Régions libérées) dans le cadre de la reconstruction des

villes, villages et infrastructures des régions dévastées de Champagne

et d’Argonne. Elles sont affectées dans de petits postes de traction,

tels Sainte-Menehould, Challerange, Saint-Hilaire-au-Temple.

Étiquette : Historail

-

Les Engerth ardennaises, pionnières de la sidérurgie moderne dans le bassin de Longwy

-

Les Engerth de l’Est : des vapeurs ardennaises au service de l’industrie

Photos du dossier sur le lien ci-contre: http://vdr.elteg.info/011100-97-Les-Engerth-de-l-Est-des-vapeurs-ardennaises-au-service-de-l-industrie.html

S’il fut des locomotives des plus familières et présentes dans la mémoire collective de générations de cheminots ardennais, ce sont bien les « z’inguertes » ! Jusqu’au début des années 1950, à Mohon, à Charleville, à Givet, à Lumes, les riverains des emprises ferroviaires pouvaient voir s’époumoner d’antiques locomotives contemporaines des premiers temps du chemin de fer. Ces vieilles « bouilloires » (1) terminaient alors une longue carrière, assurant d’obscurs services de manœuvres au « Petit Bois » à Charleville, en gare de Tournes, au port de Givet, aux ateliers de Mohon. Au dépôt de Lumes, quelques-unes de ces antiquités assuraient encore ponctuellement un service de ligne, notamment la desserte du CFIL (chemin de fer d’intérêt local) Vrigne-Meuse – Vrigne-aux-Bois ou encore le « chiffonnier » de Raucourt (2).

Dans l’entourage de nos familles cheminotes, à Nouvion, à Villers- Semeuse, à Lumes, à Amagne, les amis, les voisins cheminots retraités et… mon père évoquaient les « z’inguertes »… Marcel Hardy, dit « Tarzan » (1903-1987), mécanicien de route, retraité de Lumes : « Ah ! les “z’inguertes”, ces vieilles casseroles… Fallait pas faire des gros feux sur leur petite grille. La “production” était laborieuse avec leur échappement à valves… Pour “décrasser le poêle”, y fallait sortir les “os” (3) par la porte du foyer, y avait pas de bascule jette-feu à la grille. Oh, j’ai encore fait le “Vrigne-aux-Bois”, en 50-51, avec une “inguerte”, peut-être ben la 604 ou la 608… » Mon père, Roger Villemaux (1921-1996), « arpète » au dépôt de Lumes en 1937 : « Aux “arpètes”, en deu-xième ou troisième année, nos promotions assuraient le “levage” (4) d’une petite machine, soit une 4900 (5), soit une “inguerte” ; moi j’ai concouru au levage d’une “inguerte” ; la 604… En fin de troisième année, les arpètes clôturaient leur formation par un stage de chauffeur. J’ai fait mon stage à la chauffe sur la 596, une “inguerte”…» Et tous ces aînés d’évoquer les « z’inguertes », une « inguerte »… Tout gamin, déjà, j’étais un passionné du chemin de fer et surtout des locomotives à vapeur ; et aux questions pressantes que j’adressais à ces aînés sur l’origine de l’appellation « inguerte » – c’est ainsi qu’ils orthographiaient dans les correspondances que j’ai eues avec eux par la suite –, ceux-ci, bien embarrassés, répondaient par un bref et laconique propos : « Je n’ sais pas trop d’où provient cette appellation. » Dans les années 1950-1960, il n’y avait pas d’ouvrages spécialisés qui auraient pu apporter réponse à ma curiosité, à moins qu’un cheminot ou non, érudit de l’histoire de la traction à vapeur, n’y répondît, mais je n’en ai jamais rencontré à l’époque.

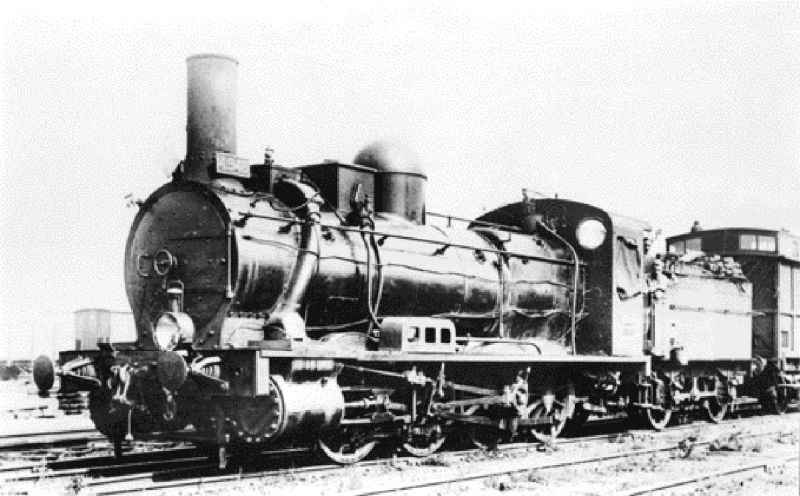

La genèse de ces locomotives remontait à 1856 pour les 25 premières. À l’origine, elles reproduisaient un type de locomotive pour lignes de montagne à disposition d’essieux 032 T et 042 T, étudiée par un ingénieur autrichien, Wilhelm von Engerth, et ce dès 1851. Le banc d’essai de ces engins primitifs fut la ligne de Vienne à Trieste par le col du Semmering.

À l’aube des premiers chemins de fer, ces engins ayant donné satisfaction pour l’époque, les réseaux ferrés tels la Compagnie du Midi et le Nord, notamment, en firent reproduire en disposition d’essieux 022 T, 032 T, 042 T. La Compagnie de l’Est en fit aussi l’acquisition, avec des caractéristiques proches, à l’usine Schneider du Creusot (actionnaire de la Compagnie) en 1856-1857. Elles serontalors les plus puissantes locomotives de leur génération. Mais ces machines Engerth de l’Est étaient agressives pour la voie et manquaient d’adhérence en raison de la rigidité de l’ensemble locomotive-tender.

À partir de 1860, l’ingénieur de la Traction Est, M. Sauvage, va faire procéder à leur découplement aux ateliers d’Épernay en les transformant en locomotives à tender séparé (devenues à disposition d’essieux 040). La transformation concernera aussi l’application d’un lest en fonte de 3 700 kg dans la traverse avant pour améliorer la répartition de la charge sur les essieux et la tenue en ligne. Ainsi modifiées, elles vont devenir d’excellentes locomotives pour service de marchandises sur les lignes à mauvais profils ouvertes par la Compagnie de l’Est durant la décennie 1860. Ces Engerth d’origine modifiées, numérotées Est 164 à 188, reçurent la numérotation « zéro » (désignant les locomotives à marchandises) Est 0.501 à 0.525. Selon les errements en vigueur, elles avaient été baptisées de noms tirés des personnages de l’œuvre de Rabelais… La truculence de ces noms mérite d’être rapportée (voir tableau page 15).

Ces 25 engins modifiés en 040 vont avoir une longue descendance. À la veille du conflit franco-prussien de 1870-1871, deux lots de locomotives ont déjà été livrés par l’usine Schneider au Creusot et la Société alsacienne à Graffenstaden, avec quelques variantes dans les dimensions et les apparaux par rapport aux 25 Engerth modifiées. Ces machines seront les dernières à la Compagnie de l’Est à être baptisées (sous-séries 0.526 à 0.541 et 0.542 à 0.557). Elles vont porter des noms de localités, notamment du Luxembourg, de la Belgique francophone, de Lorraine, d’Argonne, localités atteintes par les lignes de chemin de fer dans la grande région durant la décennie 1860 (6).

Gage de leurs qualités de conception et de leur robustesse, la construction des 0.500 va se poursuivre jusqu’en 1886 et constituer la grande « série 9 » Est 0.501 à 0.691.

Ces 190 machines vont être désignées usuellement par le personnel (mais improprement pour l’essentiel) sous l’appellation « Engerth ». Ce terme va perdurer, mais son origine se perdra pour les dernières générations de cheminots qui les ont connues dans leur état définitif.

Les premières 0.500 « Engerth » apparaissent à l’effectif du dépôt de Mohon à l’ouverture de la première ligne de Charleville à Hirson par Rimogne et Auvillers en mai 1869. Cette ligne réalise désormais la liaison entre les deux bassins miniers et industriels émergents de la Lorraine et du Nord ; le profil difficile rencontré après la gare de Tournes – une rampe quasi continue à 14,15 ‰ pour « monter le plateau de Rocroi » jusqu’à Maubert-Fontaine – justifie l’affectation de ces premières Engerth dans les Ardennes.Francis VILLEMAUX

-

Latrape : un tunnel au lourd passé

Sous le second Empire, la Com-pagnie d’Orléans construisit la ligne Périgueux – Agen (tronçon de la ligne Paris – Tarbes), dont certain politique rêvait qu’elle aille jusqu’à Madrid. Mais elle n’a jamais dépassé Tarbes. Le rajout d’un appendice ferroviaire la prolongea jusqu’à Bagnè- res-de-Bigorre seulement. Sur cette ligne, entre la gare d’Austerlitz (la gare de Paris-Orsay était tête de ligne à l’époque) et le piémont des Pyrénées, se trouve un ouvrage unique, le tunnel de Latrape, qui s’avère être le plus long tunnel de cet axe ferroviaire. Ce lieu chargé d’histoire s’appelle Mazeyrolles. Ce petit village périgourdin, situé entre Belvès et Villefranche-du-Périgord, voit le jour en 1862. Juste à la sortie du tunnel, là où il n’existait qu’une seule maison, avec l’arrivée du train naquit un village-champignon avec trois restaurants, une pension de famille et une gare située sur le lieu-dit du Got. Aujourd’hui, toutes les activités artisanales, industrielles, commerciales, scolaires et administratives de la commune y sont concentrées. À l’époque, c’était une des plus importantes gares du Périgord, après celle de Condat-le-Lardin. Son chiffre d’affaires, était le plus fort de la circonscription de Périgueux. Dans la région, les carrières (pierre, terre et castine) sont nombreuses et le fret a maintenu les activités de la gare du Got jusqu’en 1979, date définitive de sa fermeture.

La décision, prise par la Compagnie d’Orléans en 1857, du percement d’un souterrain en courbe à cet endroit, devant être livré aux circulations ferroviaires en 1863, se justifie par la volonté d’atténuer le profil de cette ligne reliant la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Long de 1 875 m, juste avant le lieu-dit du Got, le souterrain de Latrape traverse le plateau du même nom. Il se trouve à 81 km de Périgueux et il permet de gagner 29 m de dénivelé. « Si l’on ajoute les deux rampes d’accès à chaque bout, l’on gagne 49 m de dénivelé explique Pierre Fabre, un enfant du pays et ancien cheminot très érudit, véritable mémoire vivante, connaissant parfaitement sa région. Cela permettait de maintenir le freinage forfaitaire, c’est-à-dire le freinage des lignes en plaine. À l’époque, il y avait deux freinages ; le freinage plaine et le freinage montagne ! Quand il y avait des profils de ligne sévères, on était obligé de passer au freinage montagne. Avec ce tunnel, on restait dans ce que l’on appelait autrefois les rampes inférieures ou égales à 16 ‰. Cela voulait dire qu’à chaque fois que l’on faisait 1 000 m, il ne fallait pas monter plus de 16 m pour garder le freinage plaine. La circulation était rendue alors plus souple qu’en montagne, où il fallait (il le faut toujours) respecter des critères de freinage très stricts et rigoureux (1). » Des convois lourds de plus de 400 m de long circulaient sur cette ligne atteignant la limite de sa capacité. Ils roulaient parfois en double traction, voire en triple traction, avec des machines à vapeur 141 R. Cette ligne d’importance permettait d’alimenter en charbon la Société minière et métallurgique du Périgord (une usine énergivore), qui fabriquait des tuyaux métalliques à Fumel (Lot-et-Garon-ne). Elle a été mise en double voie après la guerre de 1914. Mais, en 1943, sous la pression de l’occupant allemand, la voie 1 a été curieusement enlevée à la place de la voie 2 et envoyée en Allemagne. Suite à cela, la section de ligne entre Siorac- en-Périgord et Monsempron-Libos a retrouvé sa configuration initiale de voie unique.

Texte et photo deBernard CHUBILLEAU

-

Paris-Gare-de-Lyon 30e anniversaire pour les fresques

Envisagée par la SNCF en 1979 avec un accord de principe de son directeur général d’alors, Monsieur Dupuy, une étude d’esquisse fut menée par Monsieur Wagon, architecte au département des Bâtiments de la SNCF. Proposée devant une commission le 22 octobre 1979 à Paris, l’étude fut soumise à l’approbation de l’inspecteur général des Monuments historiques, Monsieur Ferray.

Après décisions, les travaux de création des 11 fresques supplémentaires ainsi que la restauration des neuf fresques existantes furent confiés à l’atelier Genovesio spécialiste en restauration de tableaux anciens et peintures murales, les fonds étant préparés par les établissements SPSD et Combarieu. C’est l’artiste peintre Jean-Paul Letellier qui fut choisi pour réaliser les

11 fresques totalisant une surface de 165 m2 (3 m de haut x 55 m de long) avec un travail qui s’échelonna d’avril 1980 à mars 1981. Au préalable, deux maquettes furent réalisées (l’une de 0,15 m x 2 m et l’autre de 0,50 m x 7 m) afin de trouver l’équilibre entre paysages et villes. Les lieux à représenter furent choisis par la SNCF, ceux-ci devaient symboliser des villes historiques jalonnant l’Artère impériale entre Paris et Lyon, soit : Paris, Fontainebleau, Auxerre, Vézelay, Saumur,

Dijon, Beaune, Autun, Tournus, Cluny et Paray-le-Monial.

Cet ensemble venait donc offrir un pendant aux neuf fresques présentes datant du début du xxe siècle et figurant le tracé de Lyon à la Méditerranée (Lyon, Avignon, Nîmes, Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, Monte-Carlo et Menton).

L’ensemble de la fresque, grandiose et unique en son genre, bénéficia le 28 décembre 1984 d’un classement à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Au gré des modifications et des travaux en gare de Paris-Lyon, les fresques ont perdu de leur superbe (empoussièrement et peinture ternie). Un projet de réaménagement de la salle et

des guichets de vente d’ici 2013-2014 devrait permettre d’engager une restauration complète de la fresque.Texte et photos de Denis Redoutey

Remerciements à Mathieu Feigelson et Jean-Paul Letellier.

-

Sur les rails du souvenir Les trains de banlieue du jeudi

Le théâtre de notre jeunesse reçoit-il toujours une lumière

Le théâtre de notre jeunesse reçoit-il toujours une lumière

complaisante ? Le passé est-il irrémédiablement enjolivé par la nostalgie ?

Peut-être… Mais la mémoire n’est pas seulement subjective : elles ont bien

existé un jour, ces gares aujourd’hui disparues, ces machines et ces reines de

banlieue. Et cet enfant, les yeux écarquillés, le cœur gonflé d’émotion à

l’arrivée du train, ces porteurs, ces voix nasillardes dans les haut-parleurs,

ces panneaux de tôles peintes indiquant la liste des stations desservies, ces

foules brassées dans les halls et les escaliers, tout cela a bien existé.Il y eut des faits, des réalités qui constituèrent le cadre

de nos états d’âme, de nos ébats, et qui en assurèrent les assises objectives :

des grognements de compresseurs, des sifflets, des grincements de frein, des

pompes à air et des éclairs quand le pantographe joint la caténaire, des

numéros de train, des horaires, des correspondances, des baies vitrées carrées,

arrondies ou ovales, des petites lampes jaunes, des grandes dames en dentelle,

des ouvriers en salopette, des passerelles multicolores de signaux mécaniques,

des cabanons d’aiguilleurs enjolivés de fleurs…Ceux qui ont connu ces gares parisiennes dans les années

cinquante s’en souviendront et pourront en témoigner : le monde ferroviaire a

changé.Vieilles revues, albums photos, films, catalogues et

plaquettes anciennes le prouvent : il existait un certain climat qui

aujourd’hui n’est plus ; l’électronique et la publicité, les matières

plastiques et les relations publiques sont venues donner au chemin de fer une

autre allure.Fantômes du passé Chaque jour, un élément de notre quotidien

s’en va et avec lui notre jeunesse se meurt un peu plus : on n’y prête guère

attention, pressé que l’on est par cet avenir trop présent qui imprime peu à

peu ses schémas dans les choses et dans les âmes, mais chaque jour est un deuil

de ce qui fut le cadre de nos émois d’enfants, de nos quêtes d’adolescents…J’essaierai aujourd’hui d’oublier le nouveau visage du rail

pour rejoindre ces fantômes effacés sous la gomme des ingénieurs, envolés parmi

les cendres des archives, découpés au chalumeau des casseurs.Il faut vivre avec son temps, me direz-vous ! Certes, et

chacun peut profiter du présent comme il l’entend, admirer les prouesses

techniques remarquables du chemin de fer des années quatre-vingt, comptabiliser

tous les services qu’il rend à la société, imaginer les performances de

demain ; à vous messieurs les ingénieurs et les économistes, les sociologues et

les publicitaires…Quant à moi, je me tournerai résolument vers le passé et

j’évoquerai ce que fut pour moi la découverte du rail parisien dans les années

cinquante et soixante, alors qu’arrivant de ma lointaine province, je fus

absorbé dans le labyrinthe obscur de la capitale, noyée dans les brouillards

acides du Nord

effaçant tout relief, tout repère, au risque de m’y perdre à

jamais.Allons donc retrouver ces fantômes, ces pauvres fantômes

entassés dans les oubliettes de l’histoire, et écoutons-les !Vous savez, les fantômes, ça n’a pas pignon sur rue, ça ne répond

pas à un numéro de téléphone, on n’en trouve pas dans des boutiques

spécialisées, ni dans les programmes des agences de voyages. Non, les fantômes,

ils sont imprévisibles, ce sont eux qui vous font signe, comme ça, au moment où

vous vous y attendez le moins. Et si vous n’y prenez pas garde, ça s’efface

dans l’air aussi vite que c’est apparu, car on ne s’en doute pas, mais c’est

vrai : un fantôme, c’est fragile, c’est timide et ça se sent toujours en

infraction !Les fantômes qui se manifestent, en effet, sont des

prisonniers évadés, poursuivis par les gardes noirs de l’obsession chargés de

garantir les honnêtes citoyens de ces intrusions, pour leur permettre de vaquer

paisiblement à leurs occupations.Vite, ils s’efforcent de vous communiquer une vérité

oubliée, un principe de vie étouffé, le message d’un aïeul qui vous a aimé.Alors, si vous ne leur souriez pas, si vous restez de

marbre, si vous faites semblant de rien, ils s’effondrent, ils s’abandonnent au

vent et se font accrocher par les fonctionnaires du passé qui les enterrent une

nouvelle fois dans la fosse commune de nos échecs, à des milliers de lieux

d’ici, dans des domaines inaccessibles et inconnus…Récemment, je sortais du métro et il y avait là une de ces

baraques foraines avec une loterie, une grande roue aux numéros dorés, aux

paillettes de gloire, une grande roue qui tournait, qui tournait dans la

lumière indécise de l’acétylène. « Rien ne va plus », avait dit le bonhomme qui

lançait le sort. Les poupées blondes et les bouteilles de mousseux me

regardaient d’un œil fixe… et le fantôme apparut.

C’est la silhouette

d’un gamin qui se dessinait sur la roue de la chance en mouvement, la

silhouette hachée d’un petit garçon qui sautillait comme dans les films muets. On

le voyait grimper les marches du métro derrière sa maman, émerger dans la foule

des passants sur fond de vieilles automobiles et de sergents de ville. On le

voyait s’arrêter brusquement devant une baraque foraine, son bras tendu dans la

main de sa mère, comme l’animal tire sur sa laisse. On le voyait fasciné par le

tourbillon de la fortune animé autour de son axe : « rien ne va plus », disait

un bonhomme…Cet enfant venait tout droit des jeudis d’autrefois, ces

premiers jeudis parisiens consacrés par sa mère à son éducation. Il fallait

compléter ce que le maître pouvait apprendre à l’école les autres jours de la

semaine ; il fallait instruire le petit provincial, qu’il connaisse Paris,

notre capitale : églises et musées, théâtres et concerts, expositions et

conférences étaient au programme de chaque sortie.Cet enfant était malheureux, il portait en silence le

fardeau de la culture et, chaque jeudi, iI fallait suivre maman qui partait à

l’assaut de nouveaux bastions de l’Art, de nouveaux domaines de la connaissance,

de nouveaux palais de la découverte, il fallait essayer de lui faire plaisir,

de dire « oui c’est beau, c’est très beau », « oui j’ai compris, j’ai tout

compris », en effaçant un bâillement, en retenant un geste d’impatience…Cet enfant n’était pas insensible, mais ce qui comptait pour

lui, c’était le « sirop de la rue », les cafés et les forains, les gares et les

trains, les clochards et les autobus, les fontaines et les agents.Sur le chemin situé entre la maison et les lieux

clos où se donnaient à l’admiration du public averti les plus grandes créations

de l’esprit, dans la rue, dans le métro, au milieu des Parisiens en béret, des

femmes en bigoudis, je goûtais en fraude la vie profonde de la ville, cette vie

à laquelle maman voulait me préparer par les voies sacrées de l’art, en me

conduisant aux pieds du génie, cette vie que je ne savais rencontrer qu’au

contact immédiat des gens, dans les échanges bruyants de la cité, dans les

encombrements, les klaxons, les foules des gares, les chocs et les coups de

coudes.Il fallait bien la suivre, on ne peut rien refuser à sa

maman. Mais, peu à peu, il y eut comme un glissement : une sorte de marché fut

implicitement négocié entre nous sur l’organisation de ces jeudis. Sans que ce

soit de façon délibérée, mais en sachant parfaitement dans quel sens il fallait

tirer, je dévoyai petit à petit la procédure culturelle maternelle, je tournai

le processus éducatif et entraînai ma mère vers la conciliation de nos intérêts

divergents.Certes, nous allions nous donner des objectifs culturels,

nobles et enrichissants et tout et tout, mais leur localisation, leur

éloignement supposaient une petite condition accessoire : l’innocente nécessité

de prendre le train pour couvrir la distance, ce qui allongeait d’autant le

temps de parcours et accroissait le nombre de mes découvertes, tout en

diminuant la part de mon ennui.C’est ainsi que maman, sans le vouloir, en vint à me

présenter les automotrices du jeudi.La grande roue tournait, tournait, vertigineuse, elle emportait

le petit garçon qui finissait par céder à sa mère et on les voyait s’éloigner

tous les deux sur les pavés de la ville. Alors apparurent des châteaux, des

trains et des gares : Versailles, Sceaux et Saint-Germain, Jouy et Saint-Rémy,

Meudon, La Malmaison, Z 1300, 1400 et 1500, Z 3400 et Z 23000 à Luxembourg,

Port-Royal ou Denfert, Z 3600, 3700 et 3800 à Montparnasse, Z 4100, Z 5100…Curieux mélange de chiffres et de lettres, de technique et

de culture, au gré duquel la maman trimbalait son marmot à travers des parcs à

la française, sur les marches de marbre des palais et à l’ombre opaque des

musées. Composition surréaliste où La Joconde dialoguait avec des chats,

impassibles, sur le gravier silencieux de la banlieue, où les statues de cire

du musée Grévin se reflétaient sur les vitres nuageuses d’une rame endormie, le

temps d’un après-midi…

Curieux mélange, cette alliance des trains et des châteaux,

des gares et des cathédrales ! Nous passions insensiblement des chefs de train

et des poinçonneuses aux guichets des expositions et aux gardiens de musée :

des hommes avec des uniformes, des galons et des casquettes, des règlements

qui, sous prétexte de nous garantir une visite ou un transport, une émotion ou

une sensation, nous interdisaient l’accès aux coulisses du pourquoi et du

comment. « Vous pouvez regarder, mais il est interdit de toucher autrement

qu’avec les yeux ! »Certainement, on nous laissait dans l’ignorance, on nous

tolérait, tels les fidèles qui rendent hommage aux splendeurs d’une religion,

et qui, par leur foi, renforcent le prestige de la maison, mais auxquels on

interdit le chemin de la vérité.C’est ainsi que ma culture s’effilochait, sur les

rails, le long des quais, dans le calme des heures creuses, ou dans la cohue

des affluences. Elle se nourrissait du ronronnement-biberon d’une automotrice de la ligne de Sceaux, des débris de

charbon dégringolant d’un wagon ; elle se reflétait, à demi-consciente, dans le

vernis des tôles impeccables des rames de banlieue, elle vibrait dans les accélérations

des trains directs, elle s’accrochait aux garde-corps rouillés des voies de

service, là où aucun voyageur ne se rendait…La grande roue tournait, tournait, autant de nombres, autant

de rayons multicolores, émanant d’une source unique, la lumière maternelle,

décomposée au fil des jeudis.Loterie des jeudis : suivant notre choix, c’était une

époque, un style, un morceau d’histoire. Chaque numéro donnait droit à un lot,

à tous les coups on gagne : c’est le voyage, l’envol vers un monde nouveau à connaître,

une ligne de chemin de fer à inventorier avec des trains, des gares, des

signaux, des règles différentes. Le paysage ferroviaire des années cinquante

était des plus variés, il suffisait de changer de direction, pour se soumettre

à une nouvelle dominante. C’est ce que le petit garçon est venu me rappeler sur

la grande roue de la chance ; alors, je me suis laissé entraîner et j’ai glissé

dans les rayons magiques pour y retrouver mon passé.André Victor

(À suivre)

-

Dijon, l’acte 1 du tramway

C’est en 1876, année où la Compagnie générale des omnibus de Paris inaugure ses premières lignes à traction hippomobiles, que naît l’idée de créer un réseau de transport en commun à Dijon. Si ce mode de traction est retenu dans un premier temps, il faut attendre 1885 pour voir un avant-projet présenté par Bardon et Hérault.

C’est en 1876, année où la Compagnie générale des omnibus de Paris inaugure ses premières lignes à traction hippomobiles, que naît l’idée de créer un réseau de transport en commun à Dijon. Si ce mode de traction est retenu dans un premier temps, il faut attendre 1885 pour voir un avant-projet présenté par Bardon et Hérault.

La situation financière du premier étant précaire, la municipalité repousse l’avant-projet pour éviter une faillite de l’entreprise amenée à exploiter le tramway.

En 1886, Hérault s’associe à Dufrasne et demande la rétrocession d’un réseau hippomobile de quatre lignes, projet qui ne verra pas le jour face aux importantes dépenses à engager pour une petite ville comme Dijon qui ne compte alors que 65 000 habitants. Dijon ne dispose donc toujours pas d’un réseau de transport en commun.

Mais, les arrêtés municipaux du 31 mars et 25 juillet 1888, autorisent MM. Verlin et Levy à exploiter un réseau omnibus hippomobile. Ce réseau s’avère relativement réduit, puisque constitué de seulement deux lignes, l’une reliant la gare PLM à l’actuelle place Wilson, l’autre joignant la place de la République au pont du Canal.

Les voitures, d’aspect similaire aux tramways hippomobiles, tractées par deux chevaux sont dénommées « Cars Rippert », du nom du carrossier marseillais qui les a conçues.

Le service, au quart d’heure, était assuré de 7 h 00 à 22 h 00, avec service spécial jusqu’à minuit les soirs de théâtre. Les correspondances entre les deux lignes étaient assurées à Miroir, au croisement de la rue de la Liberté et de la rue des Godrans. Ce point est encore aujourd’hui un gros centre de correspondance de l’actuel réseau de bus Divia. Ce service s’arrête en 1895, lorsque le tramway électrique est mis en service.

C’est donc le 1er janvier 1895 que la Compagnie des tramways électriques dijonnais, dénommée TED, commence l’exploitation d’un réseau qui dans un premier temps comptera quatre lignes :

l ligne 1 : Caserne-Heudelet – Arsenal (3,976 km) ;

l ligne 2 : Gare-de-Dijon-Ville – Gare-de-Dijon-Porte-Neuve (2,256 km) ;

l ligne 3 : Place-de-la-République -Cimetière (3,479 km) ;

l ligne 4 : Place-Saint-Pierre – Bois-du-Parc (1,641 km).Soit un réseau de 11,352 km, auxquels il faut ajouter un raccordement de 258 m greffé sur la ligne 1 pour rejoindre le dépôt implanté rue des Trois-Forgerons.En 1910, une ligne pour Talant est inaugurée, et l’année suivante le réseau est remanié :

l ligne 1 : Gare-Ville – Parc ;

l ligne 2 : Gare-Ville – Cimetière, dont une partie en tronc commun avec la ligne 1 ;

l ligne 3 : Gare-Ville – Rue-des-Trois-Ponts ;

l ligne 4 : Gare-Porte-Neuve – Talant, dont une partie en tronc commun avec la ligne 1 ;

l ligne 5 : Arsenal – Caserne-Heudelet.À ce stade, la longueur du réseau atteint les 27,2 km.

Le 1er mars 1935 voit la mise en

service de la ligne 6, Place-Wilson – Ouges, d’une longueur de 5,678 km et destinée principalement à desservir le terrain d’aviation militaire de Longvic.

Les lignes TED coupent les voies du PLM en de nombreux points.

La ligne 3 coupe la ligne de Chalindrey grâce à un passage à niveau !

Les trains étant bien sûr prioritaires, les traminots doivent marquer l’arrêt et attendre l’autorisation d’avancer donnée par le garde-barrière. Le 1er novembre 1932, l’express Nancy – Saincaize entre en collision avec un tramway suite à l’autorisation de franchissement donnée à ce dernier par l’agent du PN en état d’ébriété… Quatre morts et de nombreux blessés sont à déplorer.

La ligne 6 franchit la ligne PLM Dijon – Belfort par un passage inférieur.

La ligne à voie métrique, à rail de 17 kg/m, est noyée dans la chaussée, sauf la partie en site propre le long de l’allée du Parc constituée de rails Vignole de 25 kg/m posés sur traverses en bois. Le rayon minimal d’inscription en courbe est de 16 m, avec un alignement minimum de 2 m en courbe et contre-courbe pour pallier tout déraillement. La voie d’origine, hormis la section en site propre, type Marsillon, s’avère d’une pose et d’un entretien assez délicat puisque constituée de deux rails similaires à double champignon reposant sur T métallique inversé. L’écartement entre les deux rails DC est rendu par des fourrures et coussinets en fonte. Elle est progressivement remplacée par du classique rail Broca à gorge. La soudure par aluminothermie se généralise sur l’ensemble du réseau, améliorant le confort tout en ménageant la voie et le matériel.

Les appareils de voie étaient manœuvrés manuellement et talonnables.Le réseau est électrifié en 550/600 V continu. Le courant est produit par deux machines à vapeur, entraînant deux dynamos, installées directement dans le dépôt. À l’origine, les potences supportant la caténaire étaient ornementées avec des volutes dans le style du XIXe siècle. Au centre-ville, aux endroits où l’installation de potences n’était pas possible, la caténaire était supportée par des câbles transversaux raccordés aux façades des immeubles avec des rosaces. Peu avant 1910, les TED adoptent la prise de courant par archet en lieu et place de la perche. Les potences d’ornements sont démontées et remplacées par de simples poteaux tubulaires. Le fil, d’une section de 68 mm², est à 6,30 m au-dessus du rail et est installé en zigzag pour permettre une meilleure usure du frottement, principe que l’on retrouve sur toutes les caténaires. La ligne d’Ouges reçoit dès sa mise en service des poteaux en béton, le prolongement de la ligne 5 recevant quant à lui des poteaux métalliques. La signalisation assez rudimentaire est assurée par un block lumineux alimenté en 110 V et des disques.

Le 1er décembre 1961, le couperet tombe, les tramways disparaissent de Dijon pour céder leur place à des bus.

Une autre ligne de tramway prend naissance à Dijon, celle de Gevrey. Elle a pour particularité d’être d’abord exploitée par les TED, puis d’être reprise les CDCO (Chemins de fer départementaux de Côte-d’Or) en 1921, et incorporée au réseau départemental, formant de ce fait la ligne Dijon – Beaune via l’arrière-côte. Mise en service le 23 octobre 1909, elle est le prolongement naturel de la ligne 1. Desservant Chenôve, Marsannay-la-Côte, Couchey et Fixin, elle est dotée d’un profil assez facile et suit pratiquement tout le long les différentes routes et chemins. La longueur totale du parcours est de 10,577 km. Le rayon de courbure minimal est de 70 m, les autres courbes, en faible nombre, pouvant atteindre les 1 500 m. Des petits bâtiments en ciment, avec toiture en tôle ondulée, d’environ 8 m² permettent aux voyageurs d’attendre le tramway à l’abri.

Le service est assuré tous les jours de 6 h 00 à 20 h 00 avec passage d’un train toutes les 40 min. Le trafic annuel atteint tout de même les 400 000 voyageurs. Un service de messagerie est aussi assuré.

La voie, posée sur du ballast de 35 cm d’épaisseur, est constituée de rails Vignole de 25 kg/m, sauf une courte section de 91 m dotée de rails

Broca de 51 kg/m à « la barrière de Beaune » posée sur du sable. Les haltes de Chenôve, Marsannay-la-Côte, Fixin et Gevrey sont dotées d’évitement d’une longueur variant de 60 à 90 m. Les appareils de voie sont bien sûr manœuvrés à la main. La vitesse maximale est de 25 km/h pour des trains composés de quatre véhicules au maximum.

La ligne électrique constituée d’un fil de 8,25 mm² de section est soutenue par des poteaux tubulaires en acier. Tous les kilomètres, des interrupteurs permettent l’isolement de la section correspondante. À noter que les

trains à vapeur du service Dijon – Beaune empruntent aussi cette

section électrifiée.

La fermeture intervient le 23 mai 1958.