Discrètement, le métro parisien sort des limites de Paris et tisse sa toile dans la proche banlieue. Plusieurs prolongements sont en cours. L’actualité de l’année 2011, ce fut d’abord la ligne 8, Balard – Créteil. Depuis le 8 octobre dernier, une 301e station de métro a été ouverte. Il s’agit de Pointe-du-Lac, à Créteil. Les travaux de détournement des réseaux avaient démarré en 2008, ceux de la plate-forme ferroviaire en 2009 et ceux de la voie ferrée en 2010. Le prolongement porte sur 1,3 km, avec une seule station, le nouveau terminus, qui remplace celui de Créteil-Préfecture, construit en 1974. La ligne, à double voie, est établie en surface. Le terminus comporte trois voies avec un poste de manœuvre informatisé. En arrière-gare ont été reconstitués un faisceau de remisage moderne, où 28 rames peuvent stationner, et un atelier de maintenance. C’est le cinquième prolongement à l’est de cette ligne depuis 1942 et son arrivée à Charenton-Écoles. La ligne 8 conforte ainsi sa première place par sa longueur (23,3 km) et demeure aussi celle qui possède la plus grande section en dehors de la capitale.

Voyons maintenant ligne par ligne ce qui se prépare.

Outre son automatisation et le renouvellement du matériel roulant qui se poursuivront en 2012, la ligne 1 regarde vers l’est. Ce prolongement, dont les premières demandes datent de… 1934, a pour but de mieux desservir Fontenay-sous-Bois et de rejoindre la gare de Val-de-Fontenay, qui va devenir un superpôle de transports avec l’arrivée du Grand Paris. Pour le moment, seul le financement des études de faisabilité technique est réalisé.

La ligne 4 Porte-de-Clignancourt – Porte-d’Orléans est, depuis 2008, en cours de prolongement jusqu’à Bagneux. La phase 1 concerne 1,5 km en tunnel pour créer la nouvelle station Mairie-de-Montrouge d’ici à fin 2012. La pose des voies vient de débuter en février. La phase 2 a été approuvée en octobre 2011 pour réaliser 1,975 km de tunnel et deux nouvelles stations aux noms provisoires de Verdun-Sud et Bagneux. Un atelier de maintenance sera construit en arrière-gare de la station Bagneux. L’enquête publique de cette phase 2 a eu lieu du 9 janvier au 10 février 2012. Les travaux devraient se dérouler entre 2014 et 2019. Deuxième ligne de métro parisien la plus fréquentée, avec environ 500 000 voyageurs quotidiens, la ligne 4 est aussi la seule connectée à toutes les lignes de métro et RER, sans oublier le tramway T 3. Fin 2012, elle devrait gagner 40 000 voyageurs supplémentaires. Depuis juin 2011 et jusqu’à fin 2012, la ligne 4 change de matériel roulant puisqu’elle remplace ses vieilles rames MP 59 par de modernes MP 89 libérées par l’automatisation de la ligne 1.

La ligne 11 Châtelet – Mairie-des-Lilas va pousser à l’est. Il s’agit de créer 6 km de ligne jusqu’à Rosny-Bois-Perrier, sur le RER E, en édifiant cinq ou six stations dont une, dénommée « Place-Carnot », en correspondance avec le tramway T 1. La concertation s’est déroulée en 2010. L’enquête publique se déroulera en 2012 et les travaux se feront entre 2013 et 2019. L‘actuel atelier de maintenance des Lilas sera transféré sur un nouveau site à Rosny-sous-Bois ou à Noisy-le-Sec. L’actuel matériel roulant type MP 59 devra être remplacé.

La ligne 12 Porte-de-la-Chapelle – Mairie-d’Issy est en cours de prolongement vers le nord-est sur le territoire des communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers. Le projet prévoit la construction de 3,8 km de ligne nouvelle, dont 800 m en arrière du terminus pour le garage et l’entretien des rames. En phase 1, seulement 1,3 km sera exploité fin 2012 avec l’ouverture d’une nouvelle station, Front- Populaire. Elle desservira notamment les studios de télévision de la Plaine-Saint-Denis. En phase 2, en 2017, deux autres stations ouvriront : Aimé-Césaire et Mairie-d’Aubervilliers. Le tunnelier a terminé le per

Auteur/autrice : admin_lvdr

-

Le métro parisien étend sa toile en banlieue

-

Paris-Strasbourg

Les premières bases d’études pour un tracé d’une ligne ferroviaire vers l’est de la France remontent à 1832. Mais il fallut une dizaine d’années pour aboutir à un projet sérieux. Le chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne est ainsi une des sept grandes lignes du réseau français qui a été classée par la loi de 1842 sous la monarchie de Juillet. Et il a été nécessaire d’attendre 10 années supplémentaires pour sa mise en service de bout en bout ! Comme toutes les artères comprises dans cette loi, le chemin de fer de Paris à Strasbourg a été d’une importance capitale pour la France et il l’est encore aujourd’hui, même s’il a été en partie détrôné par la ligne à grande vitesse Paris – Baudrecourt (Strasbourg), une voie maîtresse d’aménagement du territoire, d’échanges commerciaux et un cordon ombilical européen essentiel.

Avec Bernard Collardey, dont les connaissances ferroviaires sont encyclopédiques, et avec Guillaume Pourageaux, Didier Leroy illustre merveilleusement, bien dans cet ouvrage, les aspects techniques, géographiques et aussi humains de cette ligne ferroviaire. Or c’est sur ce dernier point qu’elle me parle le plus aujourd’hui, car une grande partie de ma vie personnelle et professionnelle a gravité autour de ce tracé… En effet, fils d’un cheminot du Réseau de l’Est, je l’ai sillonné durant toute mon enfance et je garde des souvenirs plus ou moins précis de belles locomotives bleues qui traînaient des odeurs peu communes de fioul, les fameuses 230 K carénées, ou encore les immenses 241 A… Puis les souvenirs se précisent alors que mon père était promu sous-chef de gare de 1re classe à Bar-le-Duc au début des années 60. Période de transition entre la vapeur et la mise en service de l’électrification, terminée en 1962, les activités de cette gare étaient très importantes. C’était la première gare d’expédition de fromages d’Europe avec les fameux établissements Pibarot. Selon les périodes, 40 à 50 wagons frigorifiques quittaient Bar-le-Duc toutes les semaines. Les trains express s’y séparaient en deux, la tête poursuivant vers Strasbourg, la queue vers Metz et Sarrebruck, et vice versa. Ces opérations occasionnaient d’importantes manœuvres et des arrêts plus ou moins prolongés qui permettaient au buffetier de remonter le quai avec son chariot. Mon père disait que, dans cette gare, les hommes d’équipe avaient toujours un œil sur le service du train et l’autre sur le ballast… Ce dernier servait à repérer les pièces de monnaie tombées dans la voie lorsque les voyageurs ayant acheté un journal, une boisson ou un sandwich, n’avaient pas eu le temps de récupérer la monnaie des mains du vendeur avant le démarrage du train ! Jeune étudiant au milieu des années 60, durant les vacances j’avais été embauché comme aide conducteur électricien vacataire au dépôt de Bar-le-Duc. C’était un emploi d’été très prisé à l’époque, auquel les étudiants accédaient après une formation et un examen. Le souvenir le plus marquant, au-delà de la fierté de sillonner le Réseau de l’Est dans la cabine de conduite d’une locomotive électrique, fut le service de la pousse qui était effectué en résidence à l’annexe traction de Lérouville pour assurer le renfort des trains de marchandises de plus de 1 200 ou 1 400 t, afin de franchir la rampe de Loxéville. La BB 16500 ou la BB 12000 stationnait en bas de la rampe et, durant 8 heures, l’équipe effectuait une pousse non attelée jusqu’au sommet pour, après aiguillage sur la bonne voie par le poste de Loxéville, revenir à son point de départ et recommencer pour un train suivant…

Avec Bernard Collardey, dont les connaissances ferroviaires sont encyclopédiques, et avec Guillaume Pourageaux, Didier Leroy illustre merveilleusement, bien dans cet ouvrage, les aspects techniques, géographiques et aussi humains de cette ligne ferroviaire. Or c’est sur ce dernier point qu’elle me parle le plus aujourd’hui, car une grande partie de ma vie personnelle et professionnelle a gravité autour de ce tracé… En effet, fils d’un cheminot du Réseau de l’Est, je l’ai sillonné durant toute mon enfance et je garde des souvenirs plus ou moins précis de belles locomotives bleues qui traînaient des odeurs peu communes de fioul, les fameuses 230 K carénées, ou encore les immenses 241 A… Puis les souvenirs se précisent alors que mon père était promu sous-chef de gare de 1re classe à Bar-le-Duc au début des années 60. Période de transition entre la vapeur et la mise en service de l’électrification, terminée en 1962, les activités de cette gare étaient très importantes. C’était la première gare d’expédition de fromages d’Europe avec les fameux établissements Pibarot. Selon les périodes, 40 à 50 wagons frigorifiques quittaient Bar-le-Duc toutes les semaines. Les trains express s’y séparaient en deux, la tête poursuivant vers Strasbourg, la queue vers Metz et Sarrebruck, et vice versa. Ces opérations occasionnaient d’importantes manœuvres et des arrêts plus ou moins prolongés qui permettaient au buffetier de remonter le quai avec son chariot. Mon père disait que, dans cette gare, les hommes d’équipe avaient toujours un œil sur le service du train et l’autre sur le ballast… Ce dernier servait à repérer les pièces de monnaie tombées dans la voie lorsque les voyageurs ayant acheté un journal, une boisson ou un sandwich, n’avaient pas eu le temps de récupérer la monnaie des mains du vendeur avant le démarrage du train ! Jeune étudiant au milieu des années 60, durant les vacances j’avais été embauché comme aide conducteur électricien vacataire au dépôt de Bar-le-Duc. C’était un emploi d’été très prisé à l’époque, auquel les étudiants accédaient après une formation et un examen. Le souvenir le plus marquant, au-delà de la fierté de sillonner le Réseau de l’Est dans la cabine de conduite d’une locomotive électrique, fut le service de la pousse qui était effectué en résidence à l’annexe traction de Lérouville pour assurer le renfort des trains de marchandises de plus de 1 200 ou 1 400 t, afin de franchir la rampe de Loxéville. La BB 16500 ou la BB 12000 stationnait en bas de la rampe et, durant 8 heures, l’équipe effectuait une pousse non attelée jusqu’au sommet pour, après aiguillage sur la bonne voie par le poste de Loxéville, revenir à son point de départ et recommencer pour un train suivant…

Une dizaine d’années plus tard, ayant rejoint la SNCF, alors que, jeune cadre du service de l’exploitation, j’effectuais mes tournées de sécurité dans les postes d’aiguillage et les gares de la partie ex-AL (Alsace-Lorraine) de la ligne, j’avais remarqué dans une de ces dernières, fermée au service de sécurité, une boîte de pétards contenant un modèle très particulier de cet agrès servant à assurer la protection des trains ou des obstacles… Ils n’étaient pas réglementaires avec leur habituelle forme demi-sphérique, percuteur intérieur, et les deux griffes de fixation sur le rail. Un ancien agent m’expliqua qu’il s’agissait des modèles spéciaux utilisés au début des années 50, lorsque le « Gummizug » circulait entre Paris et Strasbourg. J’ai appris, à ce moment-là, que ce modèle spécial évitait de crever les pneus des voitures de la rame Michelin, mais aussi que lesdits trains étaient qualifiés littéralement de « trains caoutchoucs » en patois par les cheminots de la section alsacienne de la ligne ! La boîte en question avait été oubliée longtemps après le retrait des rames sur pneus… Bien d’autres souvenirs me reviennent en mémoire. Alors que j’étais une nouvelle fois revenu sur la ligne, cette fois en tant que chef du prestigieux établissement Exploitation de Nancy, j’ai fait circuler la locomotive à chaudière tubulaire de Marc Seguin sur les rails de la gare de Nancy à l’occasion de l’inauguration de son agrandissement en 1988. Certes, il s’agissait d’une réplique de 1829 construite par M. Gaston Monnier, d’un lycée technique de Paris, mais le succès fut tel qu’il fallut prolonger les navettes durant les deux journées de présentation, alors même qu’un TGV Sud-Est, inédit, stationnait en gare avec beaucoup d’autres matériels modernes… J’ai même été responsable d’une gare fantôme sur la ligne ! Il s’agissait de la gare désaffectée de Nouvel-Avricourt, anciennement gare-frontière de Deutsch-Avri court avant 1918, entre Lunéville et Sarrebourg. Gare monumentale de style néoroman primitif, ses dimensions sortaient vraiment de l’ordinaire avec ses 100 m de long à l’origine ! Une aile ayant été détruite durant la Première Guerre mondiale, le bâtiment voyageurs a perdu une partie de sa superbe, mais il reste, aujourd’hui encore, un élément de décor surprenant dans le paysage !

Mais l’histoire de la ligne est aussi faite de paradoxes… J’ai, en effet, contribué au fait qu’une page de l’histoire de la ligne 1 se tourne, au moment des âpres discussions relatives au financement du TGV Est. Directeur régional de la SNCF en Lorraine au tournant du siècle, les intenses tractations entre la SNCF, RFF et les collectivités avaient abouti en janvier 1999, grâce aux efforts communs. C’était les prémices d’une disparition annoncée, en 2007, des rapides et express qui assuraient la liaison entre Paris et Strasbourg depuis 155 ans !

Mais l’histoire de la ligne est aussi faite de paradoxes… J’ai, en effet, contribué au fait qu’une page de l’histoire de la ligne 1 se tourne, au moment des âpres discussions relatives au financement du TGV Est. Directeur régional de la SNCF en Lorraine au tournant du siècle, les intenses tractations entre la SNCF, RFF et les collectivités avaient abouti en janvier 1999, grâce aux efforts communs. C’était les prémices d’une disparition annoncée, en 2007, des rapides et express qui assuraient la liaison entre Paris et Strasbourg depuis 155 ans ! La ligne 1 a contribué à la richesse économique et sociale de la France et de l’Europe. Elle a aussi été malheureusement le témoin des horreurs de trois guerres franco-allemandes. Puisse ce magnifique ouvrage, avec son exceptionnelle documentation, enthousiasmer le lecteur. l

Christian Antoine Directeur honoraire de la SNCF

-

Paris-Gare-de-Lyon 30e anniversaire pour les fresques

Envisagée par la SNCF en 1979 avec un accord de principe de son directeur général d’alors, Monsieur Dupuy, une étude d’esquisse fut menée par Monsieur Wagon, architecte au département des Bâtiments de la SNCF. Proposée devant une commission le 22 octobre 1979 à Paris, l’étude fut soumise à l’approbation de l’inspecteur général des Monuments historiques, Monsieur Ferray.

Après décisions, les travaux de création des 11 fresques supplémentaires ainsi que la restauration des neuf fresques existantes furent confiés à l’atelier Genovesio spécialiste en restauration de tableaux anciens et peintures murales, les fonds étant préparés par les établissements SPSD et Combarieu. C’est l’artiste peintre Jean-Paul Letellier qui fut choisi pour réaliser les

11 fresques totalisant une surface de 165 m2 (3 m de haut x 55 m de long) avec un travail qui s’échelonna d’avril 1980 à mars 1981. Au préalable, deux maquettes furent réalisées (l’une de 0,15 m x 2 m et l’autre de 0,50 m x 7 m) afin de trouver l’équilibre entre paysages et villes. Les lieux à représenter furent choisis par la SNCF, ceux-ci devaient symboliser des villes historiques jalonnant l’Artère impériale entre Paris et Lyon, soit : Paris, Fontainebleau, Auxerre, Vézelay, Saumur,

Dijon, Beaune, Autun, Tournus, Cluny et Paray-le-Monial.

Cet ensemble venait donc offrir un pendant aux neuf fresques présentes datant du début du xxe siècle et figurant le tracé de Lyon à la Méditerranée (Lyon, Avignon, Nîmes, Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, Monte-Carlo et Menton).

L’ensemble de la fresque, grandiose et unique en son genre, bénéficia le 28 décembre 1984 d’un classement à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Au gré des modifications et des travaux en gare de Paris-Lyon, les fresques ont perdu de leur superbe (empoussièrement et peinture ternie). Un projet de réaménagement de la salle et

des guichets de vente d’ici 2013-2014 devrait permettre d’engager une restauration complète de la fresque.Texte et photos de Denis Redoutey

Remerciements à Mathieu Feigelson et Jean-Paul Letellier.

-

Les cheminots dans la Résistance

Avec la collaboration de Bruno Carrière, Bruno Leroux, Marie-Noëlle Polino et Julie Balcar, Cécile Hochard signe un fort volume d’illustrations, Les Cheminots dans la Résistance. L’ouvrage reprend des documents sélectionnés pour l’exposition commandée en 2005 par la Fondation de la Résistance ; exposition présentée en premier lieu au Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin, avant de circuler ensuite en province. Des documents peu connus, dispersés dans divers centres d’archives, musées, bibliothèques et collections privées, avaient été alors rassemblés pour illustrer l’état actuel des connaissances concernant la participation des cheminots à la résistance contre l’occupant allemand entre 1940 et 1944. « Le choix n’a pas été facile », rappellent les auteurs dans l’avant-propos, prenant le parti de privilégier « outre la nouveauté, le caractère exemplaire des actions et les itinéraires des personnes, souvent complexes, toujours uniques. » De nombreux documents peu connus et photos retiennent l’attention eneffet, comme l’évocation de nouveaux thèmes jusqu’alors délaissés. Telle, objet de débats si ce n’est de polémiques, l’évocation des rafles et des transfèrements des juifs de la zone sud sur Drancy, depuis Marseille (p. 91) ou Nexon (p. 19), qui mettent en œuvre les « wagons à bestiaux » de la SNCF : un sujet qui n’est plus tabou. L’ouvrage se risque à évoquer un dénombrement officiel des cheminots victimes : « 1 106 morts en déportation ou disparus, 502 fusillés et 39 décédés de causes diverses après leur arrestation » (p. 28). Des décomptes qui ont toujours varié selon les époques et les documents, sans doute à jamais incertains !

Incontournables, « les deux figures emblématiques de la résistance cheminote », les figures tutélaires du militant syndicaliste martyr Pierre Sémard 2 et de l’ingénieur héros Louis Armand, sont souvent évoquées, voire rapprochées (p. 15) ; équilibre « politique » préservé avec l’évocation de cheminots héros de second plan : d’un côté, l’ex-député communiste Jean Catelas, exécuté le 24 septembre 1941 ou l’ajusteur aux Ateliers de Bischheim Georges Wodli, qui mourra au camp du Struthof en avril 1943 (p. 118) ; de l’autre, le technicien René Pottier qui, sous couvert de suivi du TIA 3 d’un dépôt à l’autre, a tissé un réseau d’informateurs au service d’Armand, avant d’être arrêté et déporté en Allemagne où il mourra en février 1945 (p. 64) ; ou encore le mécanicien de Brive, Léon Bronchart, enfin exhumé de l’oubli (p. 87), qui se distinguera par son refus de tirer un train de détenus politiques transférés d’une prison à une autre, et survivra à sa déportation.

Intéressante évocation durant l’immédiat après-guerre du bref contexte d’union nationale : le chef du gouvernement provisoire de Gaulle s’est flanqué de deux vice-présidents sans portefeuille, le chrétien Francisque Gay et le communiste Maurice Thorez ; ce contexte assure au ministre des Transports René Mayer, l’ex-vice-président de la Compagnie du Nord, d’être invité au congrès fédéral des cheminots CGT tenu du 5 au 7 août 1945, pour s’y exprimer, avec en toile de fond le portrait gigantesque de Pierre Sémard ; un contexte qui permet l’accouchement du modeste autorail FNC (comme « Fédération Nationale des Cheminots »), cet unique enfant né de ces brèves épousailles entre la SNCF et la CGT (p. 200-201)…

Intéressante évocation durant l’immédiat après-guerre du bref contexte d’union nationale : le chef du gouvernement provisoire de Gaulle s’est flanqué de deux vice-présidents sans portefeuille, le chrétien Francisque Gay et le communiste Maurice Thorez ; ce contexte assure au ministre des Transports René Mayer, l’ex-vice-président de la Compagnie du Nord, d’être invité au congrès fédéral des cheminots CGT tenu du 5 au 7 août 1945, pour s’y exprimer, avec en toile de fond le portrait gigantesque de Pierre Sémard ; un contexte qui permet l’accouchement du modeste autorail FNC (comme « Fédération Nationale des Cheminots »), cet unique enfant né de ces brèves épousailles entre la SNCF et la CGT (p. 200-201)…

L’ouvrage rappelle pertinemment les deux visions historiquement et politiquement opposées de la résistance cheminote (p. 190). La première était en quelque sorte la « version officielle » que développe l’ouvrage commandé au cadre supérieur Paul Durand, par Louis Armand (« le plus illustre des cheminots résistants », dixit le président de la SNCF André Ségalat). Résultat d’un long travail de documentation et de compilation de sources variées, cet ouvrage : La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l’occupant, paraît en 1968 aux Presses universitaires de France ; il répond aux instructions d’Armand qui avait chargé l’auteur de relater « la résistance de la SNCF en tant que personne morale » : c’est-à-dire la mise en avant de « l’épopée des résistants actifs du rail » mais rappelant « le consensus quasi unanime de toute la corporation, forte alors de 400 000 agents » ; corporation « où ces actifs trouvèrent, en maintes occasions dramatiques, la même protection que s’ils avaient été sous le couvert d’un immense maquis ! » Image certes judicieuse que ce « maquis » offert par la SNCF, mais qui n’était pas néanmoins à l’abri de dénonciations internes 4 !

La seconde vision constitue le tableau publié deux ans plus tard par le journaliste et historien communiste Maurice Choury, rassemblant dans son livre Les Cheminots dans la bataille du rail (Librairie académique Perrin, 1970) de multiples témoignages directs de survivants. La thèse mise en avant souligne l’engagement pionnier des cheminots ex-syndiqués unitaires ou communistes, dans le cadre de l’Organisation spéciale (OS), le bras armé du Parti communiste clandestin.L’auteur prenait position contre la thèse du consensus moral corporatif (p. 151) : « C’est en vain que Paul Durand, dans son ouvrage La SNCF pendant la guerre, tentera d’accréditer la thèse de la résistance de la SNCF en tant que « personne morale ». Si le personnel a payé cher sa participation à une bataille du rail qui n’a pas commencé en juin 1944 mais en juin 1940, si nombre d’ingénieurs et cadres des chemins de fer se sont associés à la Résistance, les documents que nous avons reproduits ne laissent aucun doute sur la « collaboration » de nombreux hauts dirigeants de la SNCF de l’époque. » À ce titre, il est très contestable d’affirmer que « tous les acteurs » de cette mémoire corporative « se retrouveront pour œuvrer à la réalisation du film La Bataille du Rail » (p. 188) ; les débats ici déjà évoqués dans le cadre de l’émission des Dossiers de l’écran en témoignent 5 ; le film profitera surtout à l’association créée par Louis Armand et confortera son discours mobilisateur d’une nouvelle « bataille du rail » à mener, celle de l’urgente et impérative reconstruction du rail français, comme le rappelle sans ambiguïtés cette affichette de la SNCF diffusée en 1946,reproduite p. 198 : « Pour nous, cheminots, La bataille du rail continue. » Cette sourde mais profonde ligne de fracture est bien évoquée, et notamment son origine, la traque anti-communiste au sein de la SNCF, centralisée et atténuée jusqu’en juin 1941, avant de s’appuyer sur des enquêtes décentralisées au sein de ses établissements, où l’inspecteur de police local pourra compter directement « sur le concours de cadres ou d’agents délateurs » incités à collaborer ainsi (p. 167-168) ; l’été 1941 voit la mise en place au sein de la SNCF des directives Berthelot : elles visent « la destruction du communisme » avec appel à « tous les échelons du commandement », du directeur de région jusqu’aux chefs d’équipes (p. 176-177).

Si l’épuration au sein de la SNCF est encore un sujet tabou, c’est de ces plaies vives à la Libération qu’elle se nourrira essentiellement à l’encontre de directeurs et ingénieurs qu’accuseront les initiatives anti-communistes qu’ils ont assumées dans cette traque qu’elles relèvent d’une authentique conviction personnelle ou de la simple volonté de manifester leur zèle professionnel. Été 1941 : l’impact des premiers sabotages ferroviaires Le 22 juin, la rupture du pacte germano-soviétique et l’entrée en guerre des Allemands contre l’URSS déclenchent les inquiétudes bien fondées du chef du gouvernement, l’amiral Darlan, tandis que le 12 août, Pétain sent « se lever depuis quelques jours un vent mauvais ». Le secrétaire d’État aux Communications, Jean Berthelot, ancien directeur général adjoint de la SNCF, est très vite sommé de réagir… (cf. encadré ci-dessous) Ces directives en effet sont répercutées au sein de la hiérarchie de la SNCF le 7 juillet par le président Fournier, puis le 10 juillet par le directeur général Le Besnerais. Les chefs d’établissement qui découvrent des tracts ou des affiches communistes, sont invités « à en rechercher les auteurs et à leur infliger des sanctions rigoureuses », tout comme ils doivent signaler aux préfets les agents suspectés de se livrer à une telle propagande. Dans ses mémoires 6, l’ancien métallo Roger Linet qui a rejoint le parti communiste clandestin après son évasion de la citadelle de Laon, membre dès juin 1941 de l’Organisation spéciale en région parisienne, évoque la manière dont fut conçu le premier sabotage ferroviaire important. Un cheminot communiste employé sur la Grande Ceinture et qui dispose d’un observatoire privilégié, son jardin proche de la voie ferrée, près d’Épinay-sur-Seine, l’informe du passage, au moins deux fois par semaine, de convois de matériels de guerre sortis tout neufs d’usine. Ainsi Linet apprend qu’un tel convoi passera le 17 juillet, vers 22 h 45, comme toujours précédé 8 à 10 minutes avant d’une machine haut le pied, pour s’assurer de la voie libre. D’où la préparation d’un grand coup : « 22 h 45, c’est bien après l’heure du couvre-feu… Pour réussir un déraillement, il faut du matériel (et du temps) et il faut dévisser les deux rails parallèles. Or, les clés à tire-fond et les clés à éclisses sont lourdes, longues, encombrantes, donc le mieux est d’en faire fabriquer qui soient démontables. Ce qui fut fait par un artisan sympathisant. Il faut que ce soit solide, car les lignes de chemin de fer ne sont pas spécialement des joujoux.

Une reconnaissance des lieux, dans la journée, loin des regards indiscrets, permet de choisir l’endroit, sitôt après une courbe là où la voie ferrée est rehaussée sur un talus de près de deux mètres. Les maisons les plus proches étaient, au moins, à 300 m.

Après préparation minutieuse, où rien ne fut oublié, pas même le repli dans la cabane de jardin après opération, pour y passer le reste de la nuit, et voilà l’équipe formée. J’en étais le responsable, et j’avais avec moi des hommes sûrs, courageux, solides, sur lesquels on pouvait compter : Alfred Ottino, de Saint-Ouen (un ancien des Brigades internationales d’Espagne) ;

Lumeau, ancien secrétaire syndical des Métaux de Saint-Ouen ; Ermelinger, ancien secrétaire syndical des Métaux du 18e arrondissement ; et Jean Capré de Saint-Denis. » Chauffeur au dépôt de La Plaine, militant cégétiste, recherché par la police, Capré est déjà passé dans la clandestinité sous le nom de Lucien Dumont. « On était convenu que Lumeau ferait le guet au virage de la voie, muni d’un mauvais revolver en guise de protection et d’une lampe électrique pour donner l’alerte par trois allumages successifs en cas de nécessité et pour « décrocher » en vitesse.

Nous restions donc à quatre, et ce n’est pas de trop pour débloquer les tire-fond, un de chaque côté à chaque traverse, en bois dur comme on ne peut se l’imaginer. Après, il y a les boulons et les écrous des éclisses. Là, il faut des bras musclés pour déboulonner les plaques épaisses qui tiennent de chaque côté le rail bien en ligne en bout à bout. Difficile de dévisser : souvent c’est rouillé, comme si c’était soudé ! On en a attrapé une suée et des ampoules aux mains. Nous n’avions pas le temps de souffler et il fallait éviter de faire du bruit. Facile à dire : du fer et de l’acier qui s’entrechoquent, cela résonne et s’entend encore plus dans le silence de la nuit ! Ouf ! Tout est prêt, avant l’arrivée de la machine haut le pied, dévissé, déboulonné. Mais bien sûr on avait laissé les rails en place. On s’était « planqué » à plat ventre, en bas du talus. Il n’y aurait plus qu’à remonter pour riper chaque rail, avec des barres à mine – tout en respectant les minutes imparties qui défilent dans ces cas-là à toute allure. Cette « technique » du déraillement (faute de disposer de charges de plastic, plus rapides à poser et qui font tout exposer) nous avait été expliquée dans le détail bien avant, car d’autres groupes de l’OS, opérant quelque part en France, avaient fait l’expérience de déraillements « loupés ». Par exemple, si on n’écartait qu’un seul rail… le train passait.

À peine la locomotive haut le pied venait-elle de passer que toute notre équipe sortait du bas du talus et bondissait sur la voie, cette fois avec l’unique mission de riper le plus possible les deux rails parallèles, et de déguerpir au plus vite en emportant chacun notre lourd matériel. » À peine abrités, « le convoi arrivait dans un bruit terrible, pire que le tonnerre, un vacarme de tonnes de ferrailles heurtant d’autres tonnes de ferrailles. Puis, une gerbe de feu illuminait le ballast, et tous les environs. C’était la locomotive à vapeur qui, sans aucun doute, avait basculé dans le ravin, et des wagons aussi, avec leur chargement, le tout encastré l’un dans l’autre.

On n’a pas pris le temps de contempler le spectacle. Nous sommes partis, à grandes enjambées, sans panique sur les petits chemins des jardins, évitant la route en direction de Saint-Denis, en nous éloignant le plus possible de la voie de chemin de fer. Quand, soudain, on entendit des bruits de motos et de voitures allemandes se rapprochant. On était sans doute trop près de la route, il fallait s’en éloigner à tout prix ! » Avec satisfaction, les saboteurs peuvent lire dans Le Matin du lendemain un compte rendu : « 60 wagons déraillent près d’Épinay. Une dizaine de wagons sortent des rails et les deux locomotives sont couchées sur la voie, labourant le ballast sur une longueur d’une cinquantaine de mètres. Plusieurs wagons sont tombés de deux à trois mètres de hauteur. L’attentat est flagrant. Les saboteurs sont des hommes de métier. […] Les dégâts matériels sont considérables. » En représailles, la population d’Épinay est obligée de surveiller la voie, de jour et de nuit, à tour de rôle. Quelques jours après, une affiche à croix gammée et une autre de la préfecture de police, sont placardées sur les murs de Paris, annonçant qu’un million serait versé à qui permettrait de retrouver les « terroristes ». Encouragé par ce premier succès, Capré va tenter un nouveau grand coup que relate Linet 7 : « Le 20 juillet 1941, le trafic ferroviaire fut à nouveau visé dans notre région. Capré, un cheminot avec lequel j’étais en liaison, avait déjà participé à deux ou trois actions de sabotage de locomotives au dépôt de la Chapelle. La potée d’émeri dans les pistons, c’est radical pour que ça coince : une fuite de tuyauterie et c’est la panne. Mais c’est risqué de récidiver, alors nous étions convenus de tenter quelque chose de plus important.

Les locomotives à vapeur étaient envoyées, à tour de rôle, au dépôt de la Chapelle (Paris 18e) selon les besoins, pour une révision totale ou pour de petites réparations. Elles passaient, l’une après l’autre, sur la grande plaque tournante, pour être garées chacune sur des voies disposées en éventail, dans une sorte de hall ateliers immense en demi-lune.

Les locomotives à vapeur étaient envoyées, à tour de rôle, au dépôt de la Chapelle (Paris 18e) selon les besoins, pour une révision totale ou pour de petites réparations. Elles passaient, l’une après l’autre, sur la grande plaque tournante, pour être garées chacune sur des voies disposées en éventail, dans une sorte de hall ateliers immense en demi-lune.

Au moment prévu, Capré a fait, volontairement, sa fausse manœuvre et sauté, et vite fait avant que la loco ne heurte le bastingage au lieu de se trouver dans l’axe des rails. Et voilà ce poids énorme qui bascule dans la fosse avec son tender.

Le dépôt, ainsi que plusieurs locos furent immobilisés pendant plusieurs jours et la réparation nécessita beaucoup plus de temps. Évidemment, Capré n’a plus « pointé » les jours suivant ; il pouvait continuer ailleurs à frapper l’ennemi. » (Voir encadré ci-dessous.)

Tous ces événements survenus dans la « banlieue rouge » au nord de Paris 10 inquiètent à juste titre le préfet de police de la Seine, l’amiral Bard. Celui-ci, le 30 juillet, s’adresse ainsi au secrétaire d’État aux Communications : « J’ai l’honneur de vous transmettre copie des résultats de l’enquête judiciaire qui a été faite à la suite de l’attentat du Dépôt des machines du Landy [dépôt annexe de la Chapelle, confondu avec celui de la Plaine].

À cette occasion, je crois devoir vous signaler qu’une activité intense du parti communiste clandestin semble se manifester dans ce dépôt, notamment par d’abondantes distributions de tracts. J’attire surtout votre attention sur cet attentat parce qu’il démontre, avec le déraillement d’Épinay, l’efficacité des consignes de sabotage abondamment diffusées par les dirigeants communistes, qui se proposent de faire tout ce qui est en leur devoir pour nuire au ravitaillement de l’Allemagne en guerre avec la Russie soviétique.

Dans ces conditions, il me semble de toute nécessité que des ordres formels soient donnés à la SNCF pour que des mesures énergiques soient prises pour lutter contre la propagande communiste clandestine. Il importe que les cadres supérieurs et subalternes, qui jusqu’à ce jour ne se sont pas efforcés le moins du monde de mettre un frein à cette activité subversive, sortent de leur passivité actuelle et entreprennent une lutte énergique contre les meneurs, agitateurs et distributeurs de tracts.

Il importe enfin que la SNCF donne à ses agents l’autorisation de signaler immédiatement à la police tous faits susceptibles de l’intéresser, sans attendre un ordre supérieur souvent long à venir.

Les efforts des agitateurs communistes ne se limitent pas à la SNCF, ils s’étendent également au personnel des autres services publics et notamment des PTT ; les propagandistes exploitant le mécontentement du personnel subalterne, dont la situation matérielle est difficile, s’efforcent maintenant d’inciter les éléments des « Groupes clandestins de base » à commettre des actes de sabotage et à détruire les lignes télégraphiques et téléphoniques. Il importe donc que là aussi des ordres formels soient donnés pour mettre un terme à ces agissements qui mettent gravement en péril l’ordre public. » Alors que la presse communiste clandestine met en avant les hommes du rail, que ce soit dans La Vie ouvrière du 9 août (« Honneur aux cheminots qui luttent contre les fascistes oppresseurs ») ou dans L’Humanité du 12 août (« Cheminots, refusez de conduire les trains de matériel de guerre allemand »), la préfecture de police fait distribuer le 18 août pour affichage dans les gares de la Seine et de Seine-et-Oise un « Avis à la population ». Celle-ci est invitée à s’associer « à la répression et même à la prévention de ces attentats », une récompense d’un million de francs étant offerte à toute personne qui permettra d’arrêter les auteurs des attentats commis contre les voies et le matériel de chemin de fer.

Les instructions policières retransmises au sein de la SNCF ne vont pas rester sans effets : selon leurs penchants idéologiques, les cadres les exécuteront avec zèle ou, au contraire, les saboteront. Au début de l’automne, ainsi, le directeur de l’Exploitation de la région Nord justifie auprès de Darlan sa conduite nuancée et l’intérêt de lever les sanctions visant de simples suspects :

« Amiral, j’ai l’honneur de vous confirmer la demande que vous avez bien voulu me permettre de présenter dans notre entretien du 25 courant.

Un acte de sabotage particulièrement grave a été commis au dépôt de la Plaine le 20 juillet 1941. À la suite de l’enquête menée par vos Services, 13 agents de cet Établissement ont été arrêtés et sont actuellement internés à Châteaubriand (Loire-Inférieure).

J’ai intensifié, depuis cette époque, la propagande et la lutte contre les menées antinationales en y associant le personnel de maîtrise à tous les degrés de la hiérarchie. Dans la seule région parisienne (secteur de la Région Nord SNCF), le nombre des agents licenciés est passé depuis cette date, de 24 à 57. Parmi les nouveaux licenciés figurent trois agents du dépôt de la Plaine, dont deux actuellement internés à Châteaubriand.

J’ai fait examiner de près le cas des 11 autres agents internés. Je crois pouvoir affirmer qu’il ne se trouve parmi eux aucun partisan, ni aucun propagandiste des actes de sabotage et qu’ils peuvent reprendre leur emploi au chemin de fer sans inconvénient pour le service que j’ai la responsabilité d’assurer. Leur libération produirait un effet salutaire à La Plaine et servirait même la propagande à laquelle j’ai fait allusion plus haut ; par mesure de prudence, elle pourrait d’ailleurs n’être que progressive.

Tels sont les motifs pour lesquels j’ai l’honneur, Amiral, de vous demander la libération des agents figurant sur la liste ci-annexée classée en deux groupes par ordre d’urgence. Veuillez agréer, Amiral, l’assurance de sentiments d’autres considérations.

Liste des agents du dépôt de La Plaine actuellement internés à Châteaubriand :

A) dont la SNCF demande la libération :

1°) immédiatement : Blondeau, Antoine, mécanicien de manœuvre ; Capron, Amédée, ouvrier ajusteur ; Gallet, Georges, surveillant de dépôt ; Pajon, Césaire, ouvrier ; Rehault, Alphonse, élève mécanicien.

2°) en deuxième étape : Alexandre, Marcel, ouvrier ajusteur ; Berti, Vincent, ouvrier chaudronnier ; Brémont, André, ouvrier ajusteur ; Théry, Pierre, sous-chef de brigade ajusteurs.

3°) ultérieurement : Decez, Marie, ouvrier monteur ; Wintrebert, Robert, ouvrier chaudronnier.

B) licenciés par arrêté de M. le secrétaire d’État aux Communications : Aurières, René, manœuvre spécialisé ; Dewaele, Pierre, ouvrier ajusteur. » Attitude répressive donc modulée, dosée en vertu du calcul de ses retentissements psychologiques. Inversement aux agents qui seront déportés en Allemagne, voire fusillés, ceux qui seront libérés pourront témoigner favorablement à la Libération de la mansuétude de leurs dirigeants en portant un jugement contradictoire sur les mêmes personnes…Georges Ribeill

-

Sur les rails du souvenir Les trains de banlieue du jeudi

Le théâtre de notre jeunesse reçoit-il toujours une lumière

Le théâtre de notre jeunesse reçoit-il toujours une lumière

complaisante ? Le passé est-il irrémédiablement enjolivé par la nostalgie ?

Peut-être… Mais la mémoire n’est pas seulement subjective : elles ont bien

existé un jour, ces gares aujourd’hui disparues, ces machines et ces reines de

banlieue. Et cet enfant, les yeux écarquillés, le cœur gonflé d’émotion à

l’arrivée du train, ces porteurs, ces voix nasillardes dans les haut-parleurs,

ces panneaux de tôles peintes indiquant la liste des stations desservies, ces

foules brassées dans les halls et les escaliers, tout cela a bien existé.Il y eut des faits, des réalités qui constituèrent le cadre

de nos états d’âme, de nos ébats, et qui en assurèrent les assises objectives :

des grognements de compresseurs, des sifflets, des grincements de frein, des

pompes à air et des éclairs quand le pantographe joint la caténaire, des

numéros de train, des horaires, des correspondances, des baies vitrées carrées,

arrondies ou ovales, des petites lampes jaunes, des grandes dames en dentelle,

des ouvriers en salopette, des passerelles multicolores de signaux mécaniques,

des cabanons d’aiguilleurs enjolivés de fleurs…Ceux qui ont connu ces gares parisiennes dans les années

cinquante s’en souviendront et pourront en témoigner : le monde ferroviaire a

changé.Vieilles revues, albums photos, films, catalogues et

plaquettes anciennes le prouvent : il existait un certain climat qui

aujourd’hui n’est plus ; l’électronique et la publicité, les matières

plastiques et les relations publiques sont venues donner au chemin de fer une

autre allure.Fantômes du passé Chaque jour, un élément de notre quotidien

s’en va et avec lui notre jeunesse se meurt un peu plus : on n’y prête guère

attention, pressé que l’on est par cet avenir trop présent qui imprime peu à

peu ses schémas dans les choses et dans les âmes, mais chaque jour est un deuil

de ce qui fut le cadre de nos émois d’enfants, de nos quêtes d’adolescents…J’essaierai aujourd’hui d’oublier le nouveau visage du rail

pour rejoindre ces fantômes effacés sous la gomme des ingénieurs, envolés parmi

les cendres des archives, découpés au chalumeau des casseurs.Il faut vivre avec son temps, me direz-vous ! Certes, et

chacun peut profiter du présent comme il l’entend, admirer les prouesses

techniques remarquables du chemin de fer des années quatre-vingt, comptabiliser

tous les services qu’il rend à la société, imaginer les performances de

demain ; à vous messieurs les ingénieurs et les économistes, les sociologues et

les publicitaires…Quant à moi, je me tournerai résolument vers le passé et

j’évoquerai ce que fut pour moi la découverte du rail parisien dans les années

cinquante et soixante, alors qu’arrivant de ma lointaine province, je fus

absorbé dans le labyrinthe obscur de la capitale, noyée dans les brouillards

acides du Nord

effaçant tout relief, tout repère, au risque de m’y perdre à

jamais.Allons donc retrouver ces fantômes, ces pauvres fantômes

entassés dans les oubliettes de l’histoire, et écoutons-les !Vous savez, les fantômes, ça n’a pas pignon sur rue, ça ne répond

pas à un numéro de téléphone, on n’en trouve pas dans des boutiques

spécialisées, ni dans les programmes des agences de voyages. Non, les fantômes,

ils sont imprévisibles, ce sont eux qui vous font signe, comme ça, au moment où

vous vous y attendez le moins. Et si vous n’y prenez pas garde, ça s’efface

dans l’air aussi vite que c’est apparu, car on ne s’en doute pas, mais c’est

vrai : un fantôme, c’est fragile, c’est timide et ça se sent toujours en

infraction !Les fantômes qui se manifestent, en effet, sont des

prisonniers évadés, poursuivis par les gardes noirs de l’obsession chargés de

garantir les honnêtes citoyens de ces intrusions, pour leur permettre de vaquer

paisiblement à leurs occupations.Vite, ils s’efforcent de vous communiquer une vérité

oubliée, un principe de vie étouffé, le message d’un aïeul qui vous a aimé.Alors, si vous ne leur souriez pas, si vous restez de

marbre, si vous faites semblant de rien, ils s’effondrent, ils s’abandonnent au

vent et se font accrocher par les fonctionnaires du passé qui les enterrent une

nouvelle fois dans la fosse commune de nos échecs, à des milliers de lieux

d’ici, dans des domaines inaccessibles et inconnus…Récemment, je sortais du métro et il y avait là une de ces

baraques foraines avec une loterie, une grande roue aux numéros dorés, aux

paillettes de gloire, une grande roue qui tournait, qui tournait dans la

lumière indécise de l’acétylène. « Rien ne va plus », avait dit le bonhomme qui

lançait le sort. Les poupées blondes et les bouteilles de mousseux me

regardaient d’un œil fixe… et le fantôme apparut.

C’est la silhouette

d’un gamin qui se dessinait sur la roue de la chance en mouvement, la

silhouette hachée d’un petit garçon qui sautillait comme dans les films muets. On

le voyait grimper les marches du métro derrière sa maman, émerger dans la foule

des passants sur fond de vieilles automobiles et de sergents de ville. On le

voyait s’arrêter brusquement devant une baraque foraine, son bras tendu dans la

main de sa mère, comme l’animal tire sur sa laisse. On le voyait fasciné par le

tourbillon de la fortune animé autour de son axe : « rien ne va plus », disait

un bonhomme…Cet enfant venait tout droit des jeudis d’autrefois, ces

premiers jeudis parisiens consacrés par sa mère à son éducation. Il fallait

compléter ce que le maître pouvait apprendre à l’école les autres jours de la

semaine ; il fallait instruire le petit provincial, qu’il connaisse Paris,

notre capitale : églises et musées, théâtres et concerts, expositions et

conférences étaient au programme de chaque sortie.Cet enfant était malheureux, il portait en silence le

fardeau de la culture et, chaque jeudi, iI fallait suivre maman qui partait à

l’assaut de nouveaux bastions de l’Art, de nouveaux domaines de la connaissance,

de nouveaux palais de la découverte, il fallait essayer de lui faire plaisir,

de dire « oui c’est beau, c’est très beau », « oui j’ai compris, j’ai tout

compris », en effaçant un bâillement, en retenant un geste d’impatience…Cet enfant n’était pas insensible, mais ce qui comptait pour

lui, c’était le « sirop de la rue », les cafés et les forains, les gares et les

trains, les clochards et les autobus, les fontaines et les agents.Sur le chemin situé entre la maison et les lieux

clos où se donnaient à l’admiration du public averti les plus grandes créations

de l’esprit, dans la rue, dans le métro, au milieu des Parisiens en béret, des

femmes en bigoudis, je goûtais en fraude la vie profonde de la ville, cette vie

à laquelle maman voulait me préparer par les voies sacrées de l’art, en me

conduisant aux pieds du génie, cette vie que je ne savais rencontrer qu’au

contact immédiat des gens, dans les échanges bruyants de la cité, dans les

encombrements, les klaxons, les foules des gares, les chocs et les coups de

coudes.Il fallait bien la suivre, on ne peut rien refuser à sa

maman. Mais, peu à peu, il y eut comme un glissement : une sorte de marché fut

implicitement négocié entre nous sur l’organisation de ces jeudis. Sans que ce

soit de façon délibérée, mais en sachant parfaitement dans quel sens il fallait

tirer, je dévoyai petit à petit la procédure culturelle maternelle, je tournai

le processus éducatif et entraînai ma mère vers la conciliation de nos intérêts

divergents.Certes, nous allions nous donner des objectifs culturels,

nobles et enrichissants et tout et tout, mais leur localisation, leur

éloignement supposaient une petite condition accessoire : l’innocente nécessité

de prendre le train pour couvrir la distance, ce qui allongeait d’autant le

temps de parcours et accroissait le nombre de mes découvertes, tout en

diminuant la part de mon ennui.C’est ainsi que maman, sans le vouloir, en vint à me

présenter les automotrices du jeudi.La grande roue tournait, tournait, vertigineuse, elle emportait

le petit garçon qui finissait par céder à sa mère et on les voyait s’éloigner

tous les deux sur les pavés de la ville. Alors apparurent des châteaux, des

trains et des gares : Versailles, Sceaux et Saint-Germain, Jouy et Saint-Rémy,

Meudon, La Malmaison, Z 1300, 1400 et 1500, Z 3400 et Z 23000 à Luxembourg,

Port-Royal ou Denfert, Z 3600, 3700 et 3800 à Montparnasse, Z 4100, Z 5100…Curieux mélange de chiffres et de lettres, de technique et

de culture, au gré duquel la maman trimbalait son marmot à travers des parcs à

la française, sur les marches de marbre des palais et à l’ombre opaque des

musées. Composition surréaliste où La Joconde dialoguait avec des chats,

impassibles, sur le gravier silencieux de la banlieue, où les statues de cire

du musée Grévin se reflétaient sur les vitres nuageuses d’une rame endormie, le

temps d’un après-midi…

Curieux mélange, cette alliance des trains et des châteaux,

des gares et des cathédrales ! Nous passions insensiblement des chefs de train

et des poinçonneuses aux guichets des expositions et aux gardiens de musée :

des hommes avec des uniformes, des galons et des casquettes, des règlements

qui, sous prétexte de nous garantir une visite ou un transport, une émotion ou

une sensation, nous interdisaient l’accès aux coulisses du pourquoi et du

comment. « Vous pouvez regarder, mais il est interdit de toucher autrement

qu’avec les yeux ! »Certainement, on nous laissait dans l’ignorance, on nous

tolérait, tels les fidèles qui rendent hommage aux splendeurs d’une religion,

et qui, par leur foi, renforcent le prestige de la maison, mais auxquels on

interdit le chemin de la vérité.C’est ainsi que ma culture s’effilochait, sur les

rails, le long des quais, dans le calme des heures creuses, ou dans la cohue

des affluences. Elle se nourrissait du ronronnement-biberon d’une automotrice de la ligne de Sceaux, des débris de

charbon dégringolant d’un wagon ; elle se reflétait, à demi-consciente, dans le

vernis des tôles impeccables des rames de banlieue, elle vibrait dans les accélérations

des trains directs, elle s’accrochait aux garde-corps rouillés des voies de

service, là où aucun voyageur ne se rendait…La grande roue tournait, tournait, autant de nombres, autant

de rayons multicolores, émanant d’une source unique, la lumière maternelle,

décomposée au fil des jeudis.Loterie des jeudis : suivant notre choix, c’était une

époque, un style, un morceau d’histoire. Chaque numéro donnait droit à un lot,

à tous les coups on gagne : c’est le voyage, l’envol vers un monde nouveau à connaître,

une ligne de chemin de fer à inventorier avec des trains, des gares, des

signaux, des règles différentes. Le paysage ferroviaire des années cinquante

était des plus variés, il suffisait de changer de direction, pour se soumettre

à une nouvelle dominante. C’est ce que le petit garçon est venu me rappeler sur

la grande roue de la chance ; alors, je me suis laissé entraîner et j’ai glissé

dans les rayons magiques pour y retrouver mon passé.André Victor

(À suivre)

-

25 ans au service du patrimoine ferroviaire. Et plein de projets

Depuis 1987,

l’équipe de bénévoles, dont les fondateurs sont toujours présents et actifs,

promeut le patrimoine ferroviaire. Il y a 25 ans, c’était un tour de force que

nous avions réussi avec l’aide formidable de la direction régionale SNCF de

Limoges qui avait à sa tête un cheminot remarquable, André Guicharnaud. Durant

ces années, le musée a beaucoup progressé dans sa quête d’objets réels

présentés dans une scénographie spécifique et originale pour l’époque de sa

conception. Car c’est le concept de l’interprétation du patrimoine, à la

manière anglo-saxonne, qui a prévalu dès l’origine. Les objets sont placés dans

une disposition particulière selon une histoire racontée aux visiteurs-voyageurs

: celle d’un voyage symbolique qui leur permet de comprendre les différents

métiers nécessaires à leur voyage. Et pour réussir dans ce pari, et éviter

l’accumulation sensorielle d’objets aussi abscons les uns que les autres, leur

disposition, sur les 500 m² des deux salles et les extérieurs, conduit les

« voyageurs » à pénétrer cet univers ferroviaire du plus simple au plus

compliqué, c’est-à-dire de leur première perception, celle de la gare et de

leur voiture de voyageurs, au plus complexe, de la traction à la pose de la

voie ferrée.En 25 ans, nous avons constaté des changements chez nos

visiteurs. Le grand public est désormais plus attiré par des animations

variées. Aussi avons-nous, depuis quelques années, installé, au milieu des

collections, de nombreux réseaux de trains miniatures qui apportent à la fois

un aspect ludique mais aussi interfèrent dans la pédagogie des visites,

notamment auprès de notre jeune public.À l’occasion de la fête du Train

miniature de 2011, nous avons renforcé l’animation de ces réseaux par

l’acquisition de trains à vapeur à l’échelle du zéro (1/43, 5e) sonorisés et

émettant de la fumée. Le succès fut exceptionnel au point que nous avons

bénéficié d’un reportage au « 20 h » de TF1 le samedi 12 novembre 2011 !

La FFMF nous a gratifiés d’une

récompense au cours de son AG le 10 mars 2012.À l’occasion de sa 25e année, HistoRail renforce ses efforts

sur ses réseaux de trains miniatures sans oublier l’amélioration de la

présentation des collections que le public pourra découvrir lors des portes

ouvertes estivales et gratuites du dimanche 1er juillet de 14 h 30 à 18

h 00 et lors de son ouverture estivale du lundi 2 juillet au vendredi

31 août de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.Un mot sur l’avenir d’HistoRail car il nous faut préparer

les cinq années à venir en profitant encore de la présence des fondateurs. La

commune de Saint-Léonard-de-Noblat envisage un transfert d’HistoRail à la gare

de Saint-Léonard par une installation dans la halle aux marchandises disponible.

Une chance que l’équipe souhaite saisir le plus rapidement.`Jacques Ragon,président.

-

« La Douce », le nouvel album de François Schuiten

C’est une vedette qui est au centre de l’univers du dernier album de

François Schuiten paru chez Casterman. Une superbe locomotive à vapeur

dotée d’un carénage aérodynamique comme on les appréciait dans ces

années d’avant-guerre. La 12004 est en effet la dernière machine

rescapée d’une série prestigieuse conçue dans les années 1930 pour les chemins de fer belges. Destinées aux grandes vitesses, les six machines produites en 1938 atteignent ainsi les 140 km/h en trois minutes.

Ces performances exceptionnelles vont permettre à la 12 de décrocher en 1939 le ruban bleu de record de vitesse commerciale. Après guerre, le

déclin va peu à peu s’amorcer tandis que la vapeur apparaît de moins en

moins comme une solution d’avenir pour les exploitants. La 12 va

pourtant rester mythique tant par ses formes que ses performances. Son

dernier train, un Lille – Bruxelles, le 29 juillet 1962, tracté par la

12004 marque la fin (provisoire) des 12000. Ensuite, l’histoire et la

légende se confondent. Comment la 12004 a-t-elle été sauvée du

ferraillage ? Des cadres tractionnaires l’ont-ils fait discrètement

décrocher d’un convoi en partance pour la démolition ? Quoi qu’il en

soit, la machine restaurée malheureusement non roulante constitue

aujourd’hui l’une des pièces maîtresses du futur musée « Train World »

des chemins de fer belges qui sera scénarisé par Schuiten. Pour l’heure,

elle est entreposée à Louvain avec tout le matériel préservé.

C’est

une véritable histoire d’amour que Schuiten partage avec cette machine.

Son album raconte l’histoire d’un vieux mécanicien Léon Van Bel qui

lutte avec sa locomotive face au progrès incarné par le transport aérien

électrique. Dans un monde menacé par la montée des eaux, Van Bel croit

encore que sa 12, La Douce, a un rôle à jouer. Lui seul peut la mener à

destination dans un environnement de plus en plus hostile. Tandis que

ses collègues se reconvertissent dans le téléphérique, le vieux mécano

se bat pour empêcher sa machine de partir à la casse. Un soir, il la

subtilise et la cache dans un hangar. Découvert et radié pour vol de

matériel, La Douce reste son obsession. Accompagné d’une jeune fille de

cheminots, Elya, il part à la recherche de sa machine pour la sauver de

la démolition.

Difficile de ne pas faire un parallèle entre l’univers poétique de La Douce et le destin de la 12004. La fascination qu’exerce la locomotive sur Van Bel trahit celle de Schuiten. La lutte pour la sauvegarde du chemin de fer souvent présenté comme dépassé face à d’autres transports est toujours d’actualité. En couverture intérieure de l’album, le lecteur est invité à partager cette fascination pour La Douce par le biais d’une expérience de réalité augmentée. Réalisé en collaboration avec Dassault Système, un site internet permet de voir s’animer la machine en 3D et de rejoindre Léon Van Bel dans l’univers de François Schuiten.Philippe-Enrico Attal

-

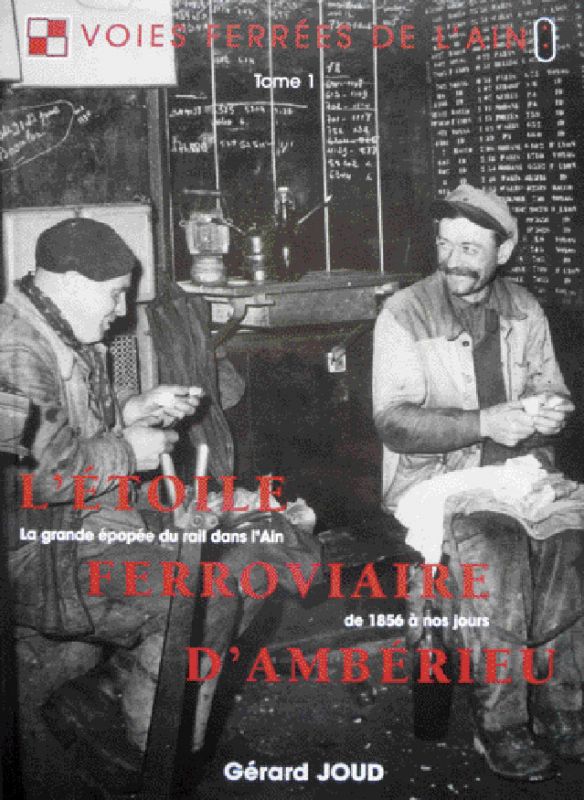

Ambérieu De l’étoile ferroviaire à la cité cheminote

Cadre Traction honoraire de la SNCF, Gérard Joud est également président du musée du Cheminot. Le premier tome de son ouvrage narre la « laborieuse élaboration » de la ligne Lyon – Genève, depuis un premier projet de 1832 jusqu’à la fondation décisive en 1853 de la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève : une alliance d’intérêt suisses – la Haute Banque protestante de Genève, autour du général Dufour, un polytechnicien naturalisé suisse – et des intérêts bancaires de la place de Lyon, associés à Bartholony, le président de la Compagnie d’Orléans, lui-même d’origine suisse. Sanction de Lyon, dont les puissants intérêts de la batellerie sont rebelles au transit ferroviaire direct, Mâcon est relié à Ambérieu en 1857, assurant ainsi une liaison directe de Paris à Genève.

La Compagnie fusionne en 1855 avec celle de Lyon – Marseille, elle-même fusionnant enfin en 1857 avec la Compagnie Paris- Lyon pour former le plus important réseau français, le prestigieux PLM. Déterminante sera aussi la Compagnie des Dombes et du Sud-Est, initiative des entrepreneurs Mangini père et fils, qui devait contribuer par ses modestes lignes d’intérêt général et d’intérêt local à désenclaver la région des Dombes ; fondée en 1863, la Compagnie sera absorbée par l’ogre PLM en 1883. De fil en aiguille, va ainsi se former autour d’Ambérieu une étoile à sept branches, connues aujourd’hui dans le jargon cheminot d’un nom familier : Paris – Mâcon – Lyon devient « la Ligne impériale », Dijon – Saint-Amour – Bourg « la Bresse », Ambérieu – Culoz « la Vallée de l’Albarine », Mâcon – Bourg « la Petite Bresse », Lyon – Bourg par Villars « la Dombes », Bourg – La Cluse – Bellegarde « les Carpathes » et Bourg – Chalon-sur-Saône « la Haute-Bresse ».

Les gares de la ligne Lyon – Genève furent conçues selon une architecture typique, à deux niveaux et dotées d’une toiture à pans coupés : un modèle élégant, préservé par le PLM,out comme le furent celles de la Compagnie des Dombes construites à l’économie, strictement fonctionnelles. Traitant largement des divers réseaux de tramways de l’Ain, Gérard Joud décrit chacune de ces lignes, photos et documents à l’appui, en pointant très minutieusement leurs équipements techniques successifs, jusqu’à l’électrification, sans oublier de s’attarder sur les ouvrages d’art : viaducs de Pyrimont, Vézeronce, Longeray, tunnel du Crêt-d’Eau, etc. Tous les événements un peu exceptionnels sont relatés depuis les origines jusqu’à nos jours : inaugurations, accidents dont la célèbre et tragique collision frontale sur voie unique survenue à la Malle des Indes le 17 décembre 1876 à Châtillon (aujourd’hui Chindrieux), épisodes de guerre, éboulement du « Grand Rocher » sur la ligne Culoz – Modane au PK 112 le 7 août 1972, jusqu’à l’incendie ravageur de la gare de Bellegarde le 9 avril 2003. Les mêmes qualités de rigueur, d’exhaustivité et de précision se retrouvent dans le second tome. À partir de 1856, Ambérieu qui compte alors 2 472 habitants, voit sa population augmenter de 23 % en 10 ans ! Et en 1932, le PLM y occupera 2 150 cheminots, chiffre à rapprocher de ses 6 800 habitants. Tout comme à Laroche-Migennes, le développement de la ville est excentré par rapport au vieux bourg rural, déporté sur les nouveaux quartiers greffés autour de l’avenue de la Gare, où fleuriront de très nombreux estaminets et cafés, partout pourchassés par le PLM et ses croisades anti-alcooliques…

Les gares de la ligne Lyon – Genève furent conçues selon une architecture typique, à deux niveaux et dotées d’une toiture à pans coupés : un modèle élégant, préservé par le PLM,out comme le furent celles de la Compagnie des Dombes construites à l’économie, strictement fonctionnelles. Traitant largement des divers réseaux de tramways de l’Ain, Gérard Joud décrit chacune de ces lignes, photos et documents à l’appui, en pointant très minutieusement leurs équipements techniques successifs, jusqu’à l’électrification, sans oublier de s’attarder sur les ouvrages d’art : viaducs de Pyrimont, Vézeronce, Longeray, tunnel du Crêt-d’Eau, etc. Tous les événements un peu exceptionnels sont relatés depuis les origines jusqu’à nos jours : inaugurations, accidents dont la célèbre et tragique collision frontale sur voie unique survenue à la Malle des Indes le 17 décembre 1876 à Châtillon (aujourd’hui Chindrieux), épisodes de guerre, éboulement du « Grand Rocher » sur la ligne Culoz – Modane au PK 112 le 7 août 1972, jusqu’à l’incendie ravageur de la gare de Bellegarde le 9 avril 2003. Les mêmes qualités de rigueur, d’exhaustivité et de précision se retrouvent dans le second tome. À partir de 1856, Ambérieu qui compte alors 2 472 habitants, voit sa population augmenter de 23 % en 10 ans ! Et en 1932, le PLM y occupera 2 150 cheminots, chiffre à rapprocher de ses 6 800 habitants. Tout comme à Laroche-Migennes, le développement de la ville est excentré par rapport au vieux bourg rural, déporté sur les nouveaux quartiers greffés autour de l’avenue de la Gare, où fleuriront de très nombreux estaminets et cafés, partout pourchassés par le PLM et ses croisades anti-alcooliques… L’auteur s’est attaché à décrire très concrètement tous les univers, bâtiments, techniques et métiers propres à chacun des composants de la machinerie ferroviaire et de la « famille cheminote » d’Ambérieu : gare, postes d’aiguillage, faisceaux, service VB, dépôt, cantine, centre d’apprentissage, école ménagère, cités cheminotes, coopérative PLM, jusqu’aux sociétés et équipements sportifs, rien n’est oublié. Tous les ingrédients usuels des cités PLM sont ici décrits et copieusement illustrés, avec force détails concrets, humains notamment. Telle la liste nominative reconstituée des promotions d’apprentis qui se sont succédé depuis la première promotion 1919-22 jusqu’à la dernière, 1952-55, photos collectives à l’appui !

Fondée en 1881, la Société coopérative des employés du chemin de fer PLM fermera ses portes en 1986, après 104 ans d’existence.

C’est dans un bâtiment annexe de la « Coop », sa salle des fêtes inaugurée en 1931 et baptisée salle Maurice Margot, en hommage au directeur général du PLM, que pourra s’installer le musée, en y sauvegardant une partie de ses peintures murales. Autant dire que ce musée du Cheminot transpire sans artifices de cette culture de la « grande famille du PLM », et qu’on y trouvera sur place, parmi ses animateurs, quelques-uns de ses derniers rejetons de lignages PLM, nostalgiques de ce climat corporatif si envoûtant !

Georges Ribeill -

Ambérieu, Musée du Cheminot

Cette ville qui compte 14 000 habitants aujourd’hui, doit l’essentiel de son développement économique et industriel à l’implantation du chemin de fer en 1856. Bien peu se souviennent de ce premier élan qui fit entrer ce bourg agricole, vivant chichement d’une économie de subsistance dans l’ère moderne. Et cette grande épopée perdure de nos jours, en diminuant toutefois d’intensité comme en bien d’autres cités cheminotes. Cette mémorable période où toute la ville vivait exclusivement du et pour le chemin de fer a laissé des souvenirs dans les mémoires et d’innombrables objets, outils, documents et autres archives qu’il convenait de préserver.

Sauver la mémoire du passé ferroviaire d’Ambérieu, conserver les outils et les techniques employés, reconstituer les lieux de vie et de travail, voilà bien les idées maîtresses qui animaient une poignée de cheminots entourés de quelques « étrangers » à la profession, mais tout aussi mordus ! C’est ainsi qu’en 1986, ces passionnés d’histoire ferroviaire locale ont bien voulu mettre en commun à la fois leurs collections personnelles, leurs connaissances… et leur temps avec comme ambition l’ouverture d’un musée. C’était plus vite dit que fait évidemment ! Pour donner force à cet ambitieux projet, il convenait d’abord de fonder une association régie par la loi du 1er juillet 1901 : ce fut fait le 9 octobre 1987. Des cheminots nous ont rejoints… mais pas tous, en tout cas pas autant que nous l’espérions ! Encore fallait-il disposer de vastes locaux pour concrétiser l’ambition ! L’idée première fut évidemment d’implanter ce musée dans un lieu tout désigné : la rotonde partiellement désaffectée du dépôt. Malgré la bonne volonté des dirigeants SNCF des années 1980, ce projet n’a pas pu aboutir pour diverses raisons : activités ferroviaires incompatibles avec la présence du public, réhabilitation coûteuse des lieux, normes de sécurité, accessibilité… Alors il a fallu se tourner vers d’autres organismes pour trouver ce local.

Finalement, la ville d’Ambérieu, consciente de l’intérêt que pouvait présenter un tel musée pour sa notoriété et la conservation de son patrimoine ferroviaire, a bien voulu mettre à la disposition des bénévoles, dès octobre 1987, un premier local.

Modeste à ses débuts, mais premier du genre dans toute la région, le musée du Cheminot a ouvert ses portes au public dès la fin de l’année 1987. Dès lors, il a connu un succès qui ne s’est jamais démenti. Ce local initial, peu propice par sa configuration à recevoir un musée, est délaissé dès novembre 1988 pour intégrer l’ancienne coopérative du PLM d’Ambérieu. Voilà le musée du Cheminot implanté dans un lieu imprégné de mémoire ferroviaire. Grâce au bon vouloir des municipalités successives, le musée du Cheminot va pouvoir disposer d’un vaste bâtiment offrant 1 000 m2 d’exposition au public. Nous voilà à sa porte !

Allez, entrez ! Poussez sans hésiter la porte du musée. Une équipe de bénévoles vous attend et vous assure un accueil personnalisé, une visite guidée et commentée où les anecdotes et commentaires sur les métiers cheminots sont légion.

Dès le seuil franchi, l’ambiance véridique, fidèle, accapare le visiteur et le plonge d’emblée dans l’univers ferroviaire.

Mêmel’odeur caractéristique des objets du chemin de fer a fini par imprégner les lieux, comme pour en confirmer l’authenticité.Sous l’œil sévère d’un chef de gare PLM dissimulé derrière son guichet, aussi rigide dans son bel uniforme qu’un règlement de sécurité,

vous voilà dans l’ambiance. Le pèse-personne rappelle l’époque héroïque où l’on se pesait sous le regard intéressé des voyageurs. Beaucoup se pesaient non pas pour connaître leur poids mais pour obtenir le célèbre ticket cartonné représentant une locomotive. « Pas de chance, je l’ai celui-là ! », disait-il sans même prendre le temps de lire son poids qu’un timbre sec avait imprimé au dos du ticket. Les collectionneurs de ces fameux tickets n’hésitaient pas à remettre une pièce de 20 francs que la machine avalait goulûment. Vous en verrez de ces tickets au musée : ils réveillent des souvenirs ! Le distributeur de confiseries n’est pas en reste pour attirer le chaland avec ses belles boîtes d’Anis de Flavigny ou ses chocolats Menier. Mais avec lui, il vous faudra sortir une pièce de 100 francs, ce qui n’est pas rien en 1950.Nous voilà dans la grande salle. Une petite hésitation, comme une retenue imperceptible, se lit sur quelques visages des visiteurs ou des dames. Face à toutes ces pièces mécaniques d’aucuns s’inquiètent sur la suite de la visite. Le guide va-t-il nous entraîner dans des explications techniques, définitivement hermétiques aux non-initiés de l’entreprise ferroviaire. Mais non, il rassure son groupe avec l’habilité donnée par l’expérience. « Nous allons essentiellement parler des hommes, de ces anciens cheminots qui ont travaillé dans les chemins de fer et nous ont laissé leurs outils et leur savoir-faire », dit-il. Et aussitôt d’ajouter : « Nous évoquerons leur condition de vie et de travail, toutes choses qui devraient intéresser tout le monde, y compris ceux qui n’ont jamais entendu parler du chemin de fer ». C’est fait, tout le groupe est rassuré, prêt à suivre la visite avec profit.

Comme il faut bien commencer par le commencement, le guide retrace brièvement les origines du chemin de fer qu’il faut obligatoirement situer chez les Anglais puisque nous leur devons tant dans ce domaine. Après cet intermède chez la « perfide Albion », comme disaient si élégamment les chroniqueurs de l’époque, pour parler de l’invention des chemins de fer, retour en France. 1827 : Saint-Étienne – Andrézieux, première ligne en France, tous les passionnés d’histoire ferroviaire savent ça ! 1832 : Saint-Étienne – Lyon, deuxième ligne où l’on voit circuler les premières machines à vapeur de Marc Seguin. Voilà qui nous rapproche singulièrement du département de l’Ain et d’Ambérieu en l’occurrence. L’ouverture des premières lignes à proximité du département de l’Ain eut une influence prépondérante dans l’établissement de la ligne Lyon – Genève qui passera par Ambérieu. Mais il faudra tout de même attendre le 23 juin 1856 pour voir arriver en gare d’Ambérieu le premier train tout essoufflé de son long parcours de 50 km. Et le destin d’Ambérieu bascule ! Enfin, pas immédiatement et surtout pas brutalement comme on le pense parfois. L’Ambarrois a du mal à quitter cette terre qu’il aime, même si elle ne lui rend pas toujours tout ce que sa sueur mérite.

Pour faire saisir l’évolution de la cité, les guides du musée du Cheminot n’hésiteront pas à parler des Ambarrois d’avant le chemin de fer. Progressivement, ce sera fini de la vie en quasi-autarcie rythmée par le cycle des saisons, des moissons et des vendanges. Car à Ambérieu, en ce milieu du XIXe siècle, on est paysan-vigneron depuis des siècles, sans alternative. Si l’on ne veut pas piocher les terres ou les vignes, il faut s’expatrier. Et voilà subitement des ingénieurs de la Compagnie – titre éminent s’il en est – qui proposent des emplois rémunérés mensuellement, avec des jours de repos dans le mois et même des congés payés. Oh ! pas très bien payés d’accord, et des congés parcimonieux, mais pour celui qui n’a jamais connu ça, si ce n’est pas l’Amérique, ça y ressemble ! Pour les plus téméraires ou les plus dégourdis, les voilà faits cheminots porteurs d’uniformes à faire pâlir ceux restés paysans ou vignerons. Sans parler du regard des filles à marier qui voient dans ces hommes nouveaux l’occasion d’échapper aux servitudes de la terre.

C’est tout cela qu’un guide au musée du Cheminot explique, commente, développe bien au-delà des explications techniques et ardues auxquelles nombre de visiteurs s’attendent. « Avançons jusqu’aux cabines de conduite des locomotives à vapeur », propose le guide. Les yeux s’extasient devant la cabine de la 141 C et il suffit de lire dans les regards interrogateurs pour connaître la question : d’où provient une cabine pareille ! Elle est l’œuvre des membres du musée à l’exception des appareils qui eux sont absolument authentiques. Comment refaire un injecteur, une commande de régulateur, les robinets, les manos, les tubes à niveau d’eau… Forcément qu’ils sont authentiques tous ces appareils et à leur place s’il vous

plaît, au millimètre près, conformément aux plans. Les mannequins symbolisant le mécanicien et le chauffeur, voilà bien le support idéal pour parler des hommes de l’équipe de conduite. Et on n’oublie jamais les hommes au musée en rapportant fidèlement les histoires, les anecdotes, les anicroches et autres incidents laissés par nos aînés.

Un peu plus loin, voilà la cabine de la 141 R toujours à l’échelle 1, avec tous les perfectionnements et facilités qu’elle apporte aux équipes par rapport à une machine plus ancienne. Certains les aimaient ces machines, d’autres moins… Utilisées en banalité, elles n’auront pas connu l’attachement viscéral qu’une équipe portait à « sa » machine. Mais elles ont rendu de tels services qu’il serait bien ingrat de les oublier.

Laissons les équipes vapeur à leur tâche et poursuivons la visite.

Si le lampiste campé dans son antre ne nous tend pas les bras, il nous attend gentiment dans sa lampisterie. Environné de lanternes à pétrole, de lampes à acétylène, à huile, à bougie, il est chez lui, dans son univers qui sent le pétrole et l’odeur âcre de l’acétylène. « Danger d’explosion ! », lit-on sur sa porte : personne ne rentre chez lui avec une flamme ou un objet en ignition. Qui se souvient encore qu’autrefois cet homme était capable de fabriquer une lanterne avec des outils rudimentaires, quelques feuilles de tôle ou mieux de laiton ou de cuivre. Une qualification que les Compagnies lui ont progressivement retirée en s’approvisionnant dans le commerce. Dommage c’était quelqu’un autrefois un lampiste ! Grâce à moi « ça brille de partout », disait-il. Enfin, n’exagérons rien : « ça brille ! », pour son époque ! Aujourd’hui, nous avons du mal à croire que les cheminots travaillaient la nuit, à la lueur de ces faibles lumignons. Et pourtant, ils travaillaient ! Il faudra attendre 1949 pour voir arriver les premiers modèles des lanternes électriques. C’était hier ! Le guide invite maintenant les visiteurs à porter un regard attentif et admiratif vers les poseurs, ces oubliés du chemin de fer. Un bref rappel de leur histoire n’est pas inutile. Aux premiers temps des chemins de fer, c’est-à-dire vers 1830 et longtemps après, les Compagnies eurent besoin d’une armada d’hommes pour poser les voies (d’où leur nom) puis ensuite les entretenir, les réparer, les renouveler. Et tout ceci à la main évidemment et par tous les temps. Alors il leur fallait des costauds, des hommes durs à la tâche pour faire ces travaux pénibles. Où trouver de tels hommes sinon dans les campagnes parmi ceux habitués à piocher, pelleter, brouetter toute la journée. Le service VB en fit pendant 120 ans des cheminots satisfaits de leur sort, sans grandes revendications, jusqu’à ce que les engins mécanisés ne viennent les remplacer. Ingratitude des temps modernes qui oublient facilement, grâce à la mécanisation, le labeur quotidien de générations de poseurs qui ont permis aux trains de circuler en toute sécurité. Au musée du Cheminot, ils ne sont pas oubliés ces poseurs. Une voie reconstituée à partir d’éléments anciens (dés en pierre avec rails primitifs) met en scène ces hommes de la voie. Hommage à leur travail fastidieux, difficile, fatiguant mais, ô combien, indispensable au bon fonctionnement du chemin de fer. C’est tout cela qu’un guide est capable d’expliquer pour captiver l’attention de ses visiteurs.

Le guide invite maintenant les visiteurs à porter un regard attentif et admiratif vers les poseurs, ces oubliés du chemin de fer. Un bref rappel de leur histoire n’est pas inutile. Aux premiers temps des chemins de fer, c’est-à-dire vers 1830 et longtemps après, les Compagnies eurent besoin d’une armada d’hommes pour poser les voies (d’où leur nom) puis ensuite les entretenir, les réparer, les renouveler. Et tout ceci à la main évidemment et par tous les temps. Alors il leur fallait des costauds, des hommes durs à la tâche pour faire ces travaux pénibles. Où trouver de tels hommes sinon dans les campagnes parmi ceux habitués à piocher, pelleter, brouetter toute la journée. Le service VB en fit pendant 120 ans des cheminots satisfaits de leur sort, sans grandes revendications, jusqu’à ce que les engins mécanisés ne viennent les remplacer. Ingratitude des temps modernes qui oublient facilement, grâce à la mécanisation, le labeur quotidien de générations de poseurs qui ont permis aux trains de circuler en toute sécurité. Au musée du Cheminot, ils ne sont pas oubliés ces poseurs. Une voie reconstituée à partir d’éléments anciens (dés en pierre avec rails primitifs) met en scène ces hommes de la voie. Hommage à leur travail fastidieux, difficile, fatiguant mais, ô combien, indispensable au bon fonctionnement du chemin de fer. C’est tout cela qu’un guide est capable d’expliquer pour captiver l’attention de ses visiteurs.Laissons les poseurs et avançons jusqu’à l’atelier-forge parfaitement restitué avec des machines d’époque.

Les amateurs de machines-outils anciennes apprécieront. Même les arbres de poulies sont là pour descendre la force motrice sur les machines à l’aide d’antiques courroies de cuir. Un exceptionnel régulateur de Watt est présent pour régulariser

le mouvement rotatif fourni aux machines. Il intrigue bon nombre de visiteurs et amène moult questions.

Un tour de 1875 miraculeusement sauvé de la ferraille, une perceuse et un étau-limeur de la fin du XIXe siècle, une fraiseuse qui a oublié son âge tellement elle est vieille, des outils à main et des mannequins pour les animer.

C’est dans ces ateliers qu’autrefois les hommes construisaient le matériel roulant (machines à vapeur, voitures, wagons et tout le reste) à l’aide d’engins qui nous paraissent si archaïques, tellement dérisoires. Serions-nous capables, avec le même matériel, de réaliser de telles prouesses ? Certainement pas car nous avons perdu les tours de main nécessaires.

Et ce mannequin symbolisant un apprenti s’initiant au fonctionnement d’une perceuse sensitive. « Les temps sont durs pour les arpètes », soulignera le guide.

Durs en effet sont les anciens avec les jeunes qui tentent de se faire une place dans une équipe composée de rudes compagnons. Les compétences techniques, professionnelles sont là, incontestablement détenues par ces ouvriers qualifiés. En revanche, détiennent-ils les qualités pédagogiques pour transmettre ce savoir aux plus jeunes ? C’est une autre affaire.

Ont-ils seulement la volonté de le transmettre ce savoir ? Non, chacun jalouse parfaitement ses connaissances et, à quelques exceptions près, nul n’a envie de les transmettre.

« Dur, dur, pour les jeunes », dit le guide et il a raison. Passons à la forge attenante à l’atelier. Indispensable, le maître forgeron, au bon fonctionnement de l’atelier. C’est l’homme de l’art des métaux, celui qui les connaît parfaitement et sait reconnaître les différentes natures d’acier qu’un profane prendra pour un vulgaire bout de ferraille.

Dans son antre où rougeoie un feu permanent, il travaille les métaux et les porte à la bonne température qu’il apprécie à la couleur (rouge sombre 720°, rouge cerise 750°, orange clair 950°, jaune blanc 1 200°, blanc éblouissant 1 300° correspondant à la fusion qu’il ne faut donc pas atteindre) avant de les travailler. Qui sait encore cela ! Et les outils accrochés aux râteliers ! Pour la plupart, ils sont « fabrication maison » par le maître forgeron. C’est encore lui qui soudera deux pièces à la forge. Plus personne ne sait le faire !